近年来,竞业限制问题受到广泛关注。这一议题牵涉到劳动者权益与企业利益的平衡,存在诸多误解。员工普遍担忧自身权益可能受到损害,而企业则担忧商业机密可能外泄。因此,双方均需对竞业限制的相关细节有全面而深入的了解。

竞业限制的本质意义

企业竞争的核心要素之一是保护其商业秘密和知识产权的保密性。在商业竞争中,商业秘密对于企业而言犹如武器,构成了其竞争力的关键组成部分。依据相关法律条文,企业有权与员工签订保密协议,这一做法是对劳动双方在特殊信息保护层面上的合理限制。然而,这并非企业单方面可以随意制定的规则,必须遵守法律法规的规定。以众多互联网企业为例,由于产品更新换代迅速,技术研发高度保密,竞业限制的实施有助于防止技术核心信息被员工泄露给竞争对手,进而保障企业持续创新能力。

企业依据法律享有对商业机密进行保护的权力,同时需考虑劳动者的基本权利,确保双方权益的平衡。

适用对象的范围

并非所有职位都需签订竞业禁止协议。此类协议主要针对的是企业的高级管理人员、技术骨干及承担保密职责的员工。例如,企业高层掌握着企业的战略规划和运营模式等关键信息。高级技术人员则拥有企业研发成果、专利等关键知识。以一家制药公司为例,研发部门的核心科学家对药物配方等关键技术了如指掌。若他们跳槽至竞争对手,可能会使企业的研发成果被对方利用。

普通岗位员工,若其工作内容与企业商业秘密或知识产权无涉,便无需签署竞业限制合同。此规定系基于实际需求和公平原则的综合考量而制定。

竞业限制的期限规定

竞业限制期限有具体规定。劳动合同解除或终止后,相关人员若转至竞争单位就业或自主创业,竞业限制期限不应超过两年。此规定旨在平衡劳动者职业成长与市场竞争的合理性。以高级软件工程师为例,若离职后竞业限制期限过长,将对其职业发展和收入产生负面影响。同时,企业亦需在合理期限内防范商业机密泄露的风险。

两年规定为市场设定了一个较为稳定的基准,既确保了企业合法权益的维护,同时也考虑到了劳动者再就业的需求。

经济补偿的标准

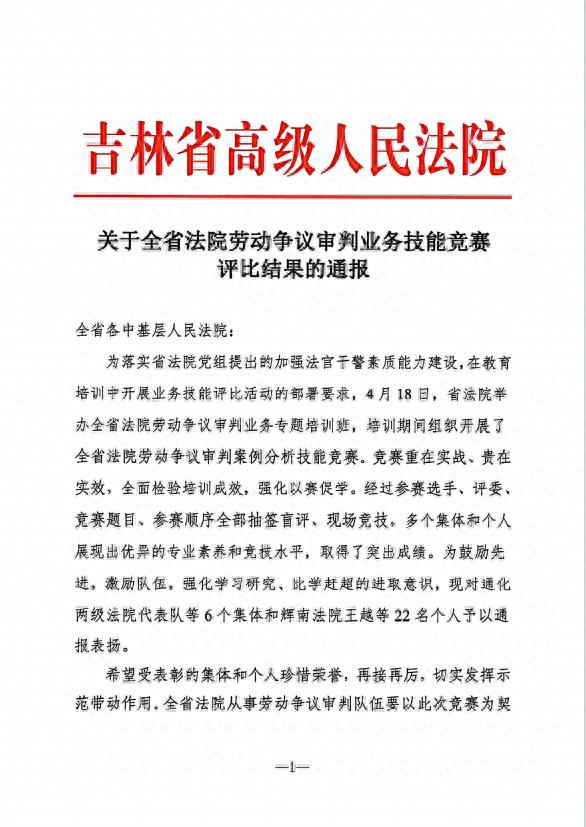

双方需商定竞业限制的经济补偿数额。若双方未达成明确协议,依据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第三十六条,劳动者若履行了竞业限制的职责,有权要求雇主按其解除或终止劳动合同前十二个月的平均工资的30%每月支付补偿金。以月均工资8000元的员工为例,若满足条件,可请求每月获得2400元的补偿。此外,若补偿金额低于劳动合同履行地的最低工资标准,则应按最低工资标准支付。

该规定旨在促进企业与员工间建立较为公平的经济补偿机制,保障员工在竞业限制期内享有基本的生活保障。

劳动者违约的代价

若劳动者违反了竞业限制的条款,需按照既定协议向雇主支付违约赔偿。此规定旨在确保竞业限制法律约束的有效性。劳动者一旦接受了竞业限制协议中提供的经济补偿,便应遵守合同条款。以某高级管理人员为例,若其跳槽至竞争对手企业,即构成违约,需履行与原雇主约定的违约金支付义务。

违约的后果警示劳动者对协议的遵守应持严谨态度,进而推动双方恪守诺言,诚信执行。

对竞业限制的误解

许多人将竞业限制视为企业对员工的一种限制手段,却忽视了其法律依据和合理性。实际上,该制度旨在协调企业知识产权的维护与员工劳动权益的保障。然而,部分企业过度使用竞业限制条款,随意扩大其适用范围。比如,某些小型公司把普通员工也纳入竞业限制,这种做法显然是不恰当的。

关于当前竞业限制领域,劳动监管部门需强化哪些管理措施?欢迎各位发表意见,留下评论,并对本文进行点赞与转发,以增进公众对竞业限制制度的认知。