竞业限制原本是一项旨在保护企业商业机密等合法权益的合理制度。然而,在执行过程中,却频繁出现诸多问题。特别是部分用人单位的不当操作,导致众多劳动者权益受损。这一矛盾现象引起了社会各界的广泛关注。

竞业限制本意于保护企业利益

竞业限制作为一种国际通行的知识产权保护及反不正当竞争制度,在我国主要被应用于保护企业商业秘密和专有技术。其时间限制通常不超过员工离职后两年,且仅针对企业高级管理人员及掌握关键技术秘密的员工。例如,在常规操作中,若掌握关键知识产权的员工跳槽至竞争对手,可能引发原公司商业、技术机密泄露。竞业限制旨在防止此类事件,其根本目的是维护市场秩序,保障企业合法权益。

该制度旨在满足企业保护其商业核心资产的需求。企业为技术研发或商业模式构建投入了巨大资源,一旦员工离职后轻易流向竞争对手并滥用这些资源,将对企业发展造成严重打击。因此,竞业限制的存在不仅是必要的,而且具有积极的正面影响。

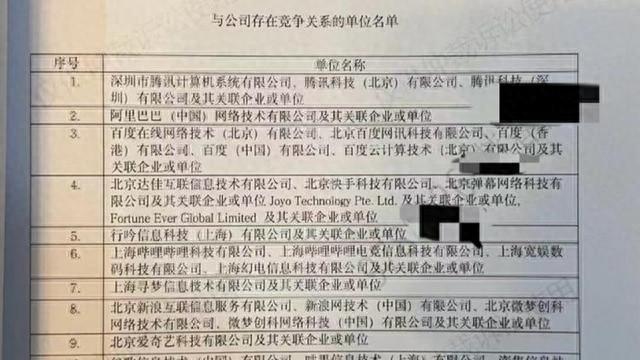

用人单位的不合理界定范围操作

当前,部分企业未合理执行此制度。观察主体范围,部分企业过度扩大了竞业限制的适用范围。例如,有员工仅担任普通职位,未接触公司核心商业或技术机密,却仍被纳入竞业限制范围。更有甚者,出现过全体员工均受到竞业限制的情况。

存在使用范围的争议。在竞业限制条款中,对于“不得在制造同类产品、从事同类业务或存在竞争关系的单位任职”的规定,其适用范围被过度且不合理地扩大。这种现象导致部分劳动者的职业选择空间受到极大限制,进而影响了他们职业生涯的合理规划。

补偿金与违约金的不合理设定

补偿金与违约金的设定问题备受关注。依据劳动合同法的规定,受到竞业限制的员工有权获得离职前工资待遇的30%作为补偿。但实际情况中,许多雇主并未遵守此规定,导致补偿金额偏低。例如,某地一家企业仅向被竞业限制的员工发放相当于离职前工资10%的补偿金。

企业方面坚持要求高额违约金。在众多案例中,部分企业要求劳动者支付数十万甚至上百万的违约金,这一规定明显不合理。在此规定下,员工还需承受因竞业限制而导致的就业限制。这种明显的不公平现象引发了众多劳动者的不满。

竞业限制被滥用的多方面危害

竞业限制若被不当使用,将引发一系列负面影响。一方面,若众多用人单位纷纷效仿这一不良行为,竞业限制的不平等现象将演变成一种隐秘的规则,加剧用人单位与劳动者之间权利义务的失衡。

从创新视角分析,过度的保护措施可能对技术创新的进展产生阻碍。例如,在新兴科技领域,员工间的流动与交流本可激发众多新颖观点和创新突破,然而,由于不合理的竞业限制,人们往往顾虑重重。此外,一些劳动者的就业权益遭受损害,这与当前全力推进的高质量充分就业目标形成鲜明对比,这一问题亟待解决。

劳动者面对不合理情况的无助

劳动者在面临这些不公时,常感力不从心。首先,信息的不对等使得众多工人在签署劳动合同时,对竞业限制条款的具体内容和其中的不合理因素缺乏充分认识,导致他们在事后只能被动接受。

此外,众多劳动者鉴于与企业诉讼成本高昂,涵盖时间、经济及精力等多方面因素,即便意识到自身权益遭受侵害,亦只能无奈承受。以某些劳动者为例,他们为避免与雇主产生法律争端,即便清楚企业设定的竞业限制条款不尽合理,仍不敢轻易跳槽至同业公司,担忧面临高额的违约金追偿。

如何改善这一现状的思考

如何有效改善这一状况?在法律层面,劳动监管部门需强化执法监管,要求企业依法合理设定竞业限制对象,并规范补偿金及违约金的标准。一旦企业违反相关法律规定,应加大处罚力度。

企业应从长远发展的视角审视问题。过度限制员工的行为,从短期看可能对企业吸引人才并无益处。劳动者自身亦应增强法律意识,在签署劳动合同时,务必仔细核对竞业限制条款的合理性与合法性。

各位读者,你们是否也经历过在竞业限制方面受到的不公正待遇?或者,你们是否有更有效的建议来改善这一状况?如有任何见解,请不吝留言、点赞并转发本文。