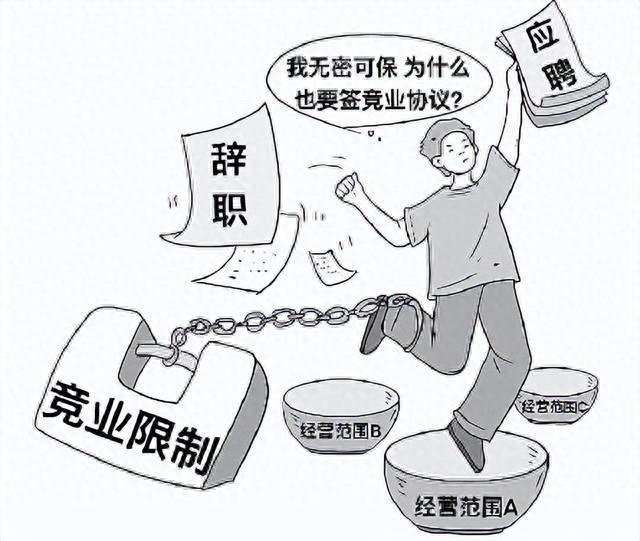

近期,众多劳动者指出,竞业限制协议被雇主无节制地滥用,原本仅针对特定人群的竞业限制协议被广泛用于普通劳动者身上。这一现象成为劳动者权益保护的难点,同时也引起了社会的广泛关注。

竞业限制范围的错用

劳动合同法明确指出,竞业限制仅适用于高级管理、高级技术及承担保密职责的员工。但现况令人担忧,众多从事基础劳动的员工也被迫签订竞业限制协议。例如,许多小型公司员工,其岗位并无保密要求,却遭强制执行,此举严重违背了法律规定。此类滥用行为,极大限制了普通劳动者的就业自由。实际上,众多劳动者在离职后,新工作常因原公司竞业限制协议而受干扰,就业选择显著减少。

在竞业限制范围的界定上,许多企业仅考虑自身利益。以小杨的案例为例,其所在公司关联企业众多,投资关系涵盖超过100家企业。该公司将限制范围扩大至几乎整个行业,涉及34家竞业公司分布在全国各地,这一范围远超其本身的经营范围。这一做法严重限制了小杨的职业选择,进而导致他提起法律诉讼。

法院的判定依据

内容涉及企业业务竞争关系的案件审理,法院并非仅凭企业陈述作出判断。法院强调,判断两家公司业务是否构成竞争,不能仅依据营业执照所载明的经营范围。法院需综合考虑企业实际经营内容、市场环境以及劳动者实际工作职责等多重因素。

2023年10月,小杨将公司诉至法庭。经过法院的严格审查,发现协议中竞业限制的范畴过于广泛,严重限制了小杨的职业选择。据此,法院最终判定,该协议中涉及限制范围的条款无效,并支持了小杨的诉讼请求。

竞业限制协议的执行问题

部分雇主在竞业限制协议的执行上滥用优势,存在多处不公正行为。他们通常在员工入职初期便强制要求签订此类协议,而在员工离职时,又对协议的解除等事宜拥有决定权。部分企业在员工离职后,故意拖延支付应得的补偿金,违反了相关规定。

某些企业存在员工离职后未履行支付薪资的义务现象,直至接到法律文书或察觉员工已入职竞争对手,方才突然汇款激活协议并索要高额违约金。此类行为侵犯了劳动者权益,使劳动者陷入极其不利的境地。

劳动者的应对措施

针对竞业限制协议的复杂性,劳动者应持谨慎态度。鉴于此,法官亦给出了相关建议。劳动者在签订协议时,应详尽明确竞业限制期限、范围、违约金赔偿、补偿方案及支付方式等内容。此外,劳动者还需全面评估个人状况,深思熟虑后,再与用人单位进行协议签署。

离职之后,若劳动者已履行相应职责,而雇主未按时发放经济补偿,为防止企业违约,劳动者应首先主动与原雇主联系,探究补偿未发放的具体原因。比如,若三个月后雇主仍未支付竞业限制补偿,劳动者有权要求终止竞业限制协议。

企业适用竞业限制的合理性

企业基于维护自身权益的考量,设立竞业限制条款是合理的。此举有助于企业防范核心利益受损,诸如知识产权、商业秘密、客户资源等,免受员工流动可能带来的风险。这种做法与企业的成长需求相契合,且在合理界限内,法律亦提供保护。

然而,若企业将竞业限制条款普遍应用于全体员工,并过分拓宽限制范围,此类做法将损害劳动者权益,显得不公,且丧失了其初始的合理性。

立法完善的必要性

现行竞业限制立法存在不足。整体而言,法律条文过于简略,内容表述不够明确易懂。此外,地方性立法较为分散,且各地标准各异。这种局面使得在解决相关争议时,缺乏统一且有效的参考依据。

立法层面需进行优化与完善。应明确规范竞业协议的限制范围、时限、适用岗位及人员,并对违约责任作出具体规定。唯有如此,方能切实保障劳动者的合法权益。

请问各位:是否有过相似的遭遇?又或者,对于目前竞业限制的混乱状况,您有何见解?诚挚邀请您点赞并转发此篇文章,同时也期待您的宝贵评论。