近期,在云南昆明官渡区的长丰学校食堂,发生了一起因变质肉引起的食品安全事件。这一事件迅速吸引了公众的极大关注。它不仅触动了家长们的敏感神经,同时也引发了社会各界对学校食品安全底线的广泛关注。

事件曝光

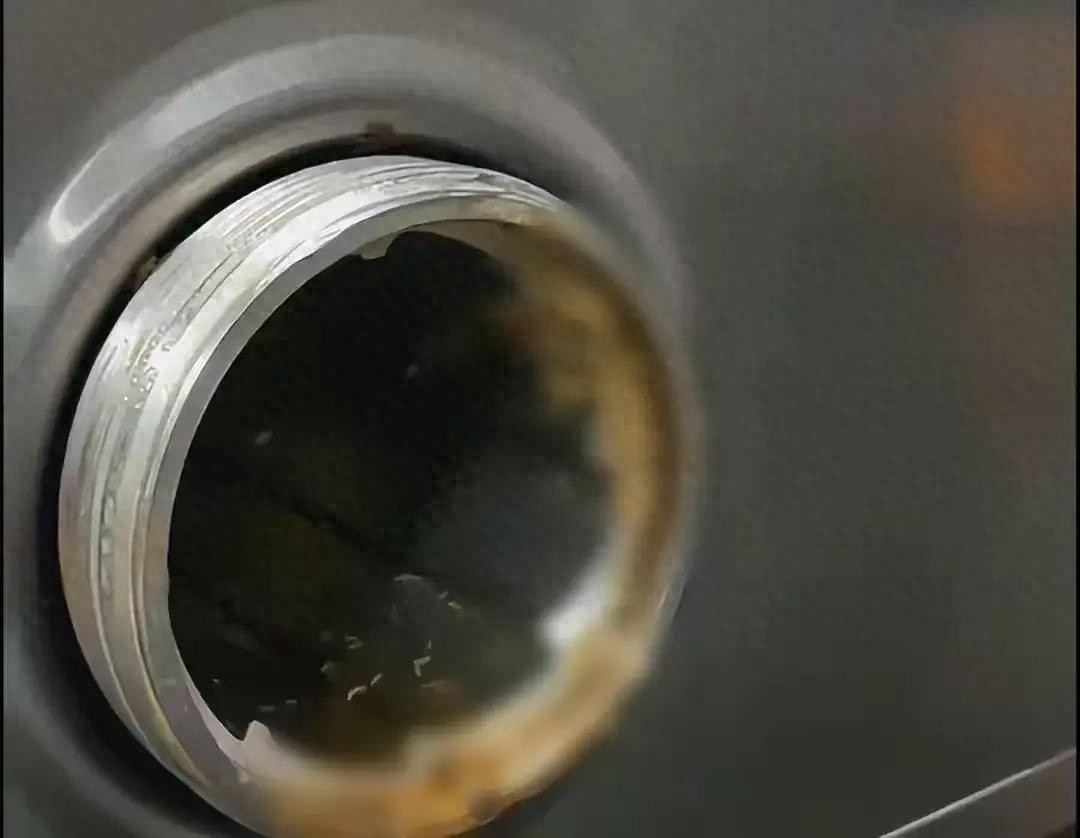

10月19日晚,官渡区在发布通报之前,家长群体率先曝光了校园中的问题。他们发现,学校食堂提供的肉类已经变质,并散发出异味,但依然被用于学生的餐食。在此之前,学生已经对这种肉品的异味提出了投诉,导致许多学生的食欲受到影响。家长自行进入厨房揭露这一情况,暴露出学校内部监管几乎处于瘫痪状态。

学校食堂,作为学生日常饮食的关键地点,本应成为食品安全的第一重防线。但长丰学校食堂所显现的严重潜在隐患,无疑引发了公众对学校管理体系的深切担忧。

变质原因

调查数据显示,在运输和储存过程中,该批次鲜猪肉因处理不当导致变质和异味。食堂员工未能充分意识到室温对生鲜食品保存的重要性,也未严格遵守食品安全管理操作规范。这一情况揭示了食堂管理存在严重混乱,连基本的生鲜食品保存条件都无法达到,更别提为学生提供安全、健康的饮食了。

食堂在事件应对中显现出严重疏忽,对儿童健康问题关注不够。在生鲜处理流程中,存在多个重大失误。此类行为显然违反了食品安全管理的相关规定。

监管失察

在此次事件中,家长与监管部门的立场形成鲜明对比。家长已察觉到异味,而食堂员工对此却似乎毫无察觉,依旧为学生提供可能已变质的肉类。这一现象暴露了学生管理人员和监管部门在日常监管中的疏忽,可能将不符合保存标准的生鲜食品处理成常态。同时,教育部规定的校方负责人陪餐制度在该校的实施情况,也引发了公众的广泛质疑。

学生们的健康与安全正受到食品安全风险的严重威胁。这种状况的成因在于监管力度不够,以及处理问题时缺乏应有的关注。这一现象显然与全社会共同承担的,旨在保障青少年健康成长的责任和宗旨相悖。

校方态度

校方组织下的家长会顺利落幕,然而,在会议即将收尾阶段,董事长未待所有问题得到解答便提前离席,此举引发了众多家长的不满情绪。此举似乎暗示,学校并未将此事视作紧急且关键的议题,也未展现出解决难题的积极姿态。进一步的调查揭示,学校在食堂管理中实施了“以包代管”的策略,这反映出学校将管理责任转嫁给了企业,对学生权益的重视程度不足。

学校在教育机构的定位中承担着塑造学生成长环境的重要职责,然而,其显现出的失职现象已经引起了公众对其未来管理能力的普遍疑虑。

处罚处理

学校未能满足食品经营规范,遭受了10万元的处罚金。食堂的经营者因非法获利,其所得的46万元已被没收,且可能还需承担高达578万元的罚款。同时,涉事的多名责任人已遭免职或停职等处罚。尽管如此,这些惩罚措施是否能够彻底解决问题,仍是一个疑问。食品安全问题绝不应仅仅依赖罚款这一手段来解决。

尽管惩罚看似严厉,然而,在考量孩子可能承受的潜在及已有身心伤害时,单靠罚款是否足以有效防止类似事件再次发生,这一疑问仍悬而未决。

深度反思

去年,江西某学院食堂发生“鼠头”异物事件,该事件发生后,各地本应增强对学校食堂的监管。然而,遗憾的是,类似的长丰学校事件依旧屡见不鲜。食品安全问题既源自生产环节,又与管理制度紧密相关,不能仅依赖家长发现或孩子食用时察觉问题。因此,有必要强化处罚力度,确保从业人员既不敢亦不愿违反法律。

学校食堂肩负着超越商业利益的教育使命,相关从业人员需具备清晰的认识。关于哪些监管措施能切实保障学校食堂的食品安全,这一问题亟待深入研究。同时,我们衷心邀请广大读者点赞及转发本篇文章,携手关注并维护孩子们的饮食健康。