近期,学校食堂出现异物问题,引起了公众的广泛关注。在食物中发现了青虫、蜗牛等异物,这一看似微不足道的事件实则揭示了更深层次的问题。事件一经家长发现,当地迅速作出反应,处理措施得到认可。然而,这一事件背后所暴露出的食堂管理缺陷,同样值得关注。

家长成监督先锋

家长在食堂监管领域发挥了出乎意料的作用。在11月22日的校运会期间,家长陪同孩子用餐时,在食物中发现了蜗牛和虫子。此外,先前也有“食堂异味肉类”问题是由家长揭露的。这一现象并非孤立,体现了家长对于孩子问题敢于追根溯源,坚持不懈地寻求解决。实际上,家长本无需承担如此繁重的食堂监管职责,但他们却频繁地站在了发现问题的前沿。这一现象揭示了在常规的食堂管理流程中,本应承担监督职责的学校方面未能尽到责任。

学校食堂的问题多源于管理层面。在从采购食材至食物上桌的整个流程中,若非严格把控,此类问题如何能出现?整个链条均未检出异物,反映出学校管理存在严重漏洞。此举不仅对学生健康负有忽视之责,亦对学校形象造成了损害。

食堂管理现状堪忧

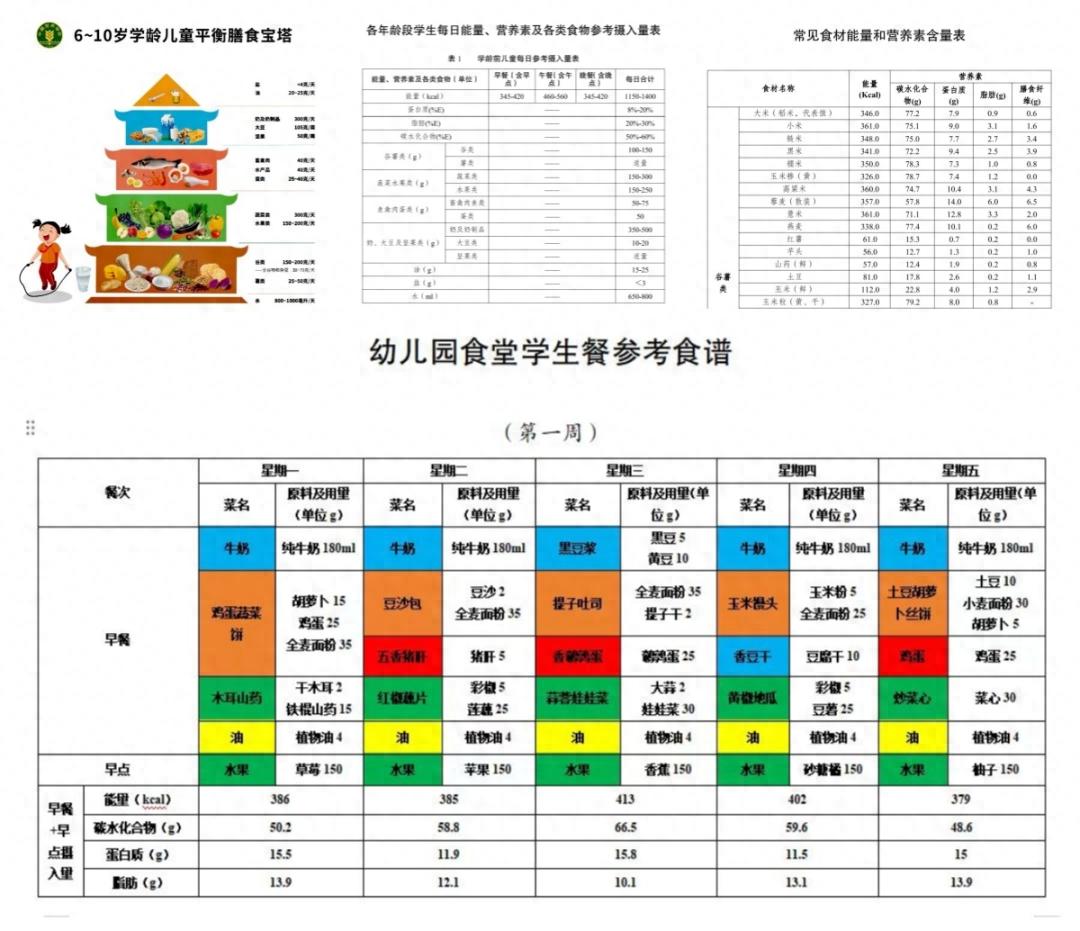

学校食堂的管理现状存在不少问题。尽管国家和地方政府已多次重申加强管理的重要性,且“校长陪餐制”亦已实施,但仍有部分学校未能充分重视学生的就餐安全。食堂问题频发,这表明相关政策执行力度不足。

一些学校未能充分关注食堂安全问题,其管理层面存在明显责任缺失。学生饮食安全未得到充分保障,反映出食堂管理的不当。这种情况引发人们思考,问题根源在于制度不完善,还是执行层面出了差错。在学校用餐,食品安全是基本要求,然而众多学校未能达到这一基本标准。

家长监督的尴尬地位

家长在学校食堂的监督角色显得颇为微妙。他们主要在食堂管理后期环节进行干预,这种做法如同事后补救。家长缺乏参与食堂管理的常规途径,通常只能偶发性地发现并监督问题。

家长对子女的监管,如同业余人士在填补专业领域的不足。他们之所以能率先揭露食堂问题,并非职责所在,而是源自对子女的深切关爱,对任何可疑线索都不愿放过。这种监管缺乏系统性,依赖家长监督并非一个可持续的策略。

社会监督机制待完善

为了更充分地运用家长这一社会群体对学校食堂进行监督,家委会和家长志愿者具备参与管理和监督的潜力。目前,众多学校设有家委会等组织,且拥有众多家长志愿者,然而,他们的积极性尚未得到充分调动。

监督工作需从多个环节入手,有效运用社会力量成为关键议题。校方需赋予家长更广泛的参与权限,以便家长能将“食堂侦探”的作用最大化,进而充实和提升日常社会监督体系。

校方的主体责任

学校在食堂的管理方面负有主要责任。无论何时,这一责任都应由学校承担,即便是在集中供餐体系中,学校也需主动进行管理,杜绝草率行事。“确保食堂管理得当”的关键在于,管理措施、监督机制和信息公开需到位,如此才能有效预防诸多问题。

实际情况中存在不足。部分学校食堂暴露出使用劣质食材等问题,这主要由于学校未能履行其主体职责。学校应采取更为果断的措施承担起责任,重塑食堂管理制度,这是确保学生安全用餐环境的正确途径。

给学校食堂管理的建议

学校需勇于正视问题,并开放态度接受来自家长及社会各界力量的监督,同时消除师生共同用餐的隔阂。此外,学校还应加强内部管理,严格控制食材质量,并提高监管检查的频次。

校长陪餐制度不应流于形式,而需真正实施。简言之,若食堂管理得当,学生的健康将得到有效保障。

那么,如何使学校更有效地履行食堂管理的核心职责?这一问题引发了广泛关注。敬请各位在评论区发表见解,点赞并分享您的想法。