城市地铁建设不断取得进展,新技术应用备受关注。在北京22号线地铁施工现场,“基石一号”盾构机借助地面操作员的远程控制进行自动挖掘,这一创新作业模式显著提升了施工效率。

盾构机地下工作新方式

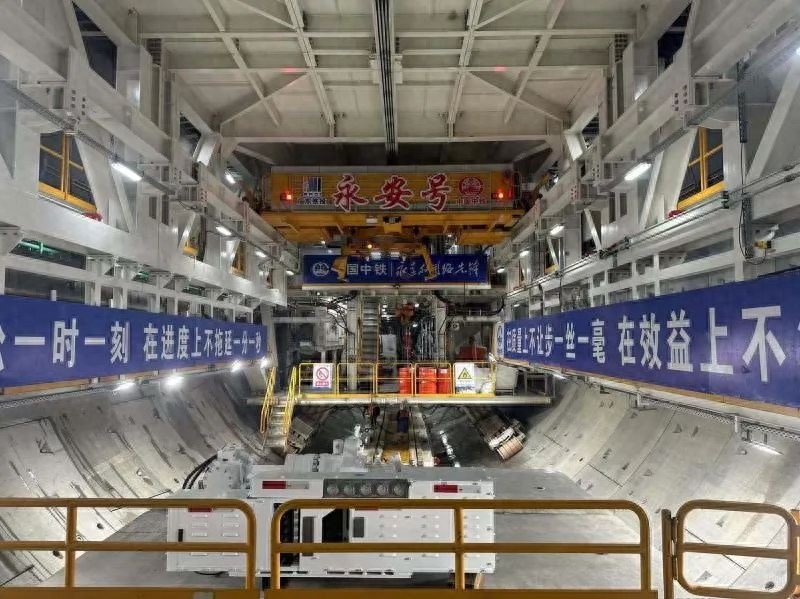

平谷线施工区域展现了一种与众不同的场景。地面控制人员只需向操作台发出指令,位于地下20多米深的“基石一号”盾构机便自动启动,开始隧道挖掘作业。这一做法打破了传统盾构机依赖地下操作室的模式,开创了更先进的施工技术。该技术充分利用现代智能技术,大幅简化并提升了施工效率。与以往不同,它不再完全依赖地下司机的手动操作,而是实现了智能化的自动挖掘。

随着城市发展步伐的加快,地铁建设需求日益增长,传统施工方式在效率上逐渐显现出局限性。为此,一种新型智能掘进技术应运而生,旨在提高施工效率,降低人力成本,并保障工程顺利进行。

施工区间与跨区域过程

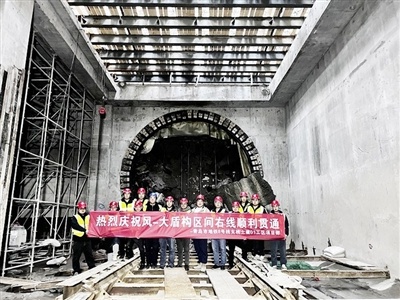

吴俊,作为中铁四局的项目负责人,透露了关于施工盾构区段的信息。这一区段坐落于政务中心东站与燕郊镇站之间,其单线长度达到约3.46公里,施工过程中遇到了不小的挑战。主要难点在于必须穿越潮白河,并且施工跨越了北京与河北燕郊的省界。这项跨区域的施工项目实属工程界的壮举。成功穿越了不同地域的复杂地形,这得益于盾构设备的出色性能以及施工团队的细致规划。

施工团队在进行作业时,必须考虑到不同地区地层土质的差异,并保证施工过程的连贯性。从北京到河北,地质条件可能存在多变性,盾构机必须维持其稳定性和高效率来应对这些不同情况,这对工程来说是一项重大挑战。截至目前,施工进展一切按计划进行。

地面操作室的职能与意义

“基石一号”盾构机作为智能化设备,既可地面操控,也可地下操作。地面操作人员全面负责后,地下操作人员可集中更多注意力在掘进参数的监测上。地面操作室能够实时监控地下盾构机的掘进情况。此系统显著增强了监控的安全性和效率。

在施工环节,操作人员在操作室内受监控,对掘进作业实施指令。他们能快速发现并处理掘进过程中可能出现的各种问题。若盾构机在地下遭遇土壤异常,操作室将立即获取信息并发布调整命令,保证盾构机沿正确轨道继续工作。此外,这也有利于现场司机集中注意力,检查重要参数。

基石一号的独特功能

“基石一号”盾构机具备卓越的智能化特点。它是北京市首台智能盾构设备,拥有独立思考、智能分析和自主决策的能力。与常规盾构机相较,该设备可自主进行隧道挖掘,无需人工介入。这种自主挖掘功能是智能化施工的重要标志。

该设备在工作时,能够根据不同的掘进环境进行自我调整。比如,它能够预判前方地质可能产生的阻碍,并在掘进时自动调整动力输出等核心参数。这一能力是传统盾构机难以达到的。因此,这一功能显著提升了盾构机的施工效率和作业效能。

自主掘进成果与效益

王丽娜,京投轨道快轨公司风险监测部副部长,强调“基石一号”项目表现优异。该工程创新运用盾构机自主掘进技术,无需人工干预,成功实现了连续自动保压、纠偏及掘进参数的精确调控。在22号线政务中心站至政务中心东站区间,掘进作业顺利完成,首次实现右线区间的全程自主掘进及无人操作,工人数量减少30%,每公里施工工期缩短10天。这些成果显著提高了地铁建设效益,缩短工期、降低人力成本,并加速了工程投入使用,有效减轻了交通压力。

数据证实了其效果。工人人数减少30%,人力成本显著下降。每公里工期缩短10天,累积效益显著,整体线路建设速度大幅提升。

新技术推广与平谷线意义

刘涛,市重大项目办安全质量处处长,强调,“基石一号”全网试点应用意义重大。该应用能显著提升隧道施工效率,缩短施工周期,同时降低人力成本。面向未来,新技术、新材料、新设备和新工艺将在北京地铁三期线网建设中得到更广泛的运用与推广,这将进一步促进城市轨道交通科技创新能力的增强。

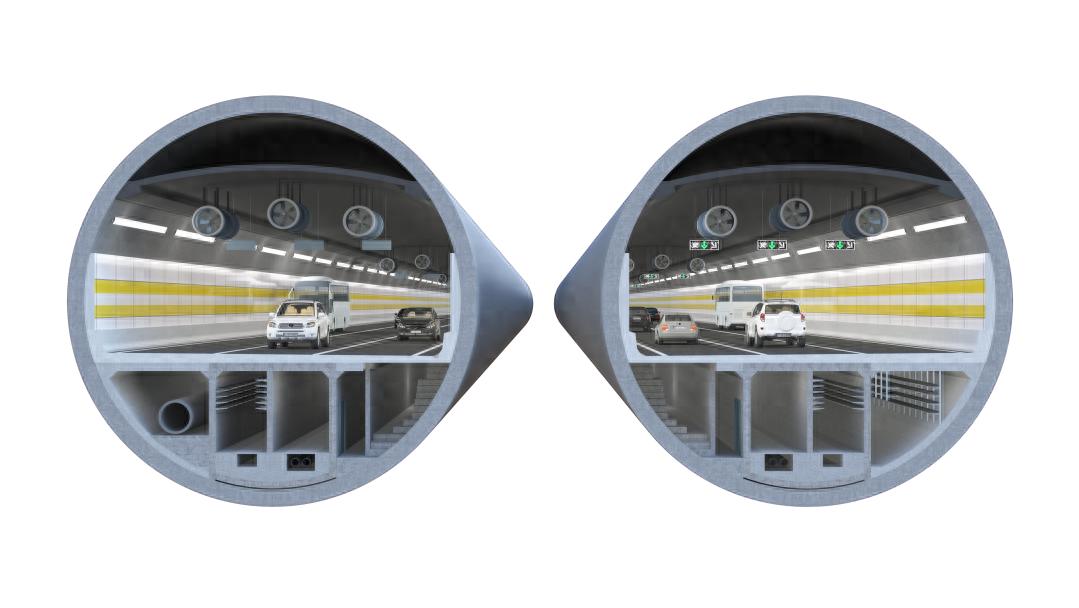

平谷线是北京首条跨区域轨道交通线路,起点位于朝阳区东大桥站,终点在平谷中心城。该线路总长81.2公里,设有22个站点,覆盖多个关键区域。线路开通后,河北省的北三县将纳入北京轨道交通网络,极大改善跨区域出行质量,同时促进京津冀地区轨道交通建设的加速发展。

地铁建设对公众出行体验影响深远,高效智能的盾构技术在地铁施工中的应用备受瞩目。您如何看待其成为行业主流的可能性?欢迎在评论区分享您的观点。如对本文内容感兴趣,请点赞并转发。