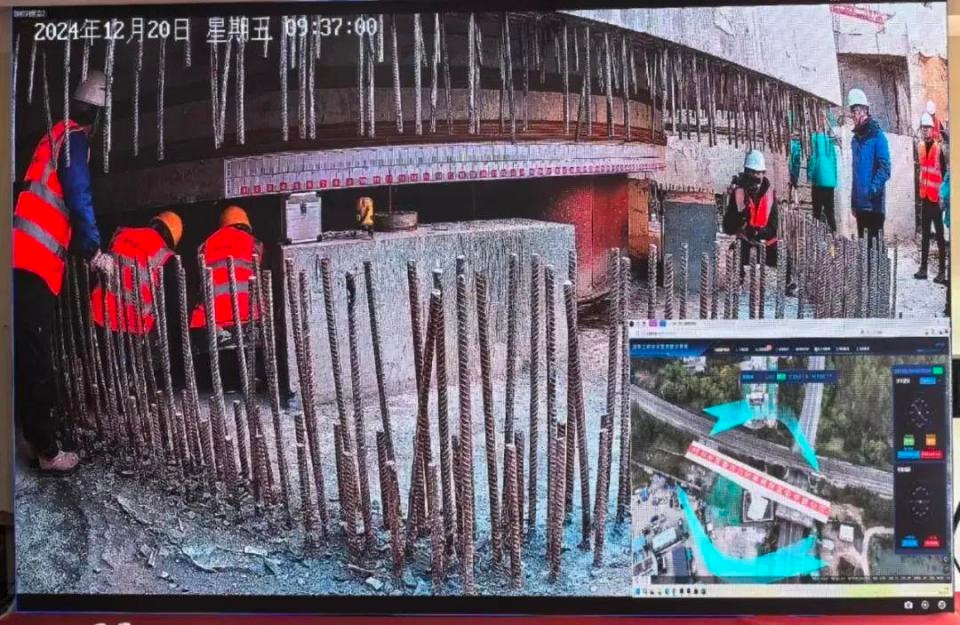

12月20日,平谷线22号线马坊站至马昌营站区间的高架桥梁转体施工圆满结束。桥梁全长达120米,在短短71分钟内,精确旋转了72度,实现了顺利对接。这一成就标志着全线架梁施工的重要进展。

转体施工背景

22号线城市轨道交通建设备受瞩目。作为北京首条跨省域的此类线路,其全长约为81.2公里,并设有22个站点。该线路将横跨多个区域,并连接多个关键功能区域。大秦铁路,被誉为“中国重载第一路”,平均每12分钟就有一列重载列车经过。此区域同时也是能源货运的重要通道。为了确保施工不会干扰铁路的正常运行,22号线必须在铁路停运的时段内进行建设。

在此背景下,工程面临诸多挑战。首先,需在既定时限内高效完成复杂的施工环节。其次,施工期间需严格保障安全,预防事故。最后,确保施工活动不对大秦铁路的正常运营造成影响。

方案确定过程

京投轨道快轨公司安全生产三部的部长王涛提到,该项目经过多次科研讨论。尽管遭遇了不少困难,工作人员依然坚持不懈。他们决定实施“先建后转”的策略。该方案规定在大秦铁路平行线上先浇筑T构梁,形成T字形状。这一决策是基于对工程现状的细致分析,为后续工作提供了稳固的基础。

科研团队在制定方案阶段付出了极大的努力。他们从构思初步方案到最终确定,持续不断地进行深入研究。在这个过程中,他们细致地对比了多个备选方案,并对每个方案的优缺点进行了全面评估。这一过程汇聚了众多专家的智慧,并结合了丰富的工程实践经验。

施工中的保障措施

施工期间,大秦铁路为项目提供了两个小时的珍贵时间。这一时间分配对工程进展极为关键。同时,施工现场部署了全方位的视频监控。在转体施工环节,通过智能设备与视频技术的辅助操作,确保了施工过程的安全。

在施工安全管理方面,工作人员进行了周密的部署,并对施工各环节进行了严格的监督。操作人员严格按照既定规范执行操作,致力于保证转体作业的每个步骤都准确无误。

桥梁自身特点及难度

该桥梁转体结构长度达120米,重量超过6000吨。此类大型桥梁转体施工存在诸多挑战。北京城建设计发展集团项目经理贾云飞表示,随着桥梁长度和重量的增加,对对接精确度的要求也随之提高,这对项目管理和安全作业提出了更高要求。尽管如此,工程最终成功实现了精确就位,这主要得益于前期周密的规划和强有力的技术支持。

技术角度考量,进行钢绞线与千斤顶的旋转作业流程较为繁复。此作业需对每道工序的数据进行精准核算,同时操作者必须拥有精湛的技艺。

工程意义及带动作用

22号线工程意义重大。该线路为东部居民带来便利的公共交通服务。项目完成后,平谷区及北三县将接入北京的城市轨道交通系统。这将增强城市副中心对周边区域的辐射作用。同时,此举对市中心功能的分散以及京津冀地区的协同进步均有积极影响。

该项目的促进作用表现在多个维度。首先,在交通领域,它将极大地增强沿线居民的出行便捷度;其次,在区域协作方面,它有利于促进不同区域之间的交流与合作,实现资源共享。

工程进展情况

工程进展喜人。在北京,8个站点已实现结构封闭,5个区间实现全线通车。河北地区亦进展良好,3个站点完成结构封闭,4个区间实现全线贯通。这些成果彰显了建设团队的高效能力,为工程的全面完成注入了动力,同时为后续工作打下了坚实的基石。

各位读者,请问您认为22号地铁线路的启用将如何影响您的日常出行和生活?我们热切期待您的反馈、点赞以及分享。