近期,“双十谬论”引起了广泛关注。但今年“双十一”的预售环节暴露出众多问题。众多消费者深受其害,抱怨声不断,这无疑成为了网购行业的一大难题。

预售提前问题

在“双十一”到来前半个月,某领先电商平台率先启动了首轮预售预热,较去年提前了十天。与此同时,各大平台的主播也纷纷跟进,开始了预售活动。商家选择提前开启预售,其目的之一是为了抢占市场份额,并尽早锁定订单。例如,一些小型商家担忧在正式销售期间无法获得足够的流量。此外,过早地进行预售可能导致消费者在未充分思考的情况下就下单购买,从而在后续容易感到懊悔。据相关数据表明,提前如此长时间的预售,大约有20%的消费者反映他们没有足够的时间去考虑是否购买,这往往导致冲动消费。

消费者普遍对预售期不断缩短的现象持负面态度。众多消费者尚未适应日常消费模式向“双十谬论”的转变。在短时间内,大量预售信息涌入市场,消费者难以应对。尤其是上班族,许多人反映没有足够时间观看直播预售和深入研究优惠规则。

价格不实状况

众多消费者对“双十一”预售商品的价格问题表示不满。部分商品价格甚至超过了直接购买,部分商品在预售结束后迅速降价。以某款护肤品为例,预售期间定价300元,需额外支付200元尾款,总价达500元。然而,预售结束后次日,该商品直接降至400元。此类现象并非少数,据调查数据显示,在100个预售商品中,大约有10%的商品价格高于直接购买价。

实际价格与宣传不符,尤其在所谓的“最低价”宣传中尤为明显。商家以低价策略诱导消费者下单,但消费者最终支付的价格可能并非最低。此行为导致消费者产生被欺骗之感,他们在满怀期待参与预售,期望获得最大优惠时,却遭遇高价购买,这一现象严重侵犯了消费者的经济权益。

发货拖延乱象

在超长预售期间,发货延迟现象愈发普遍。部分商家利用预售机制,有意延迟发货。某些商品收货延误时间可长达一个月。以定制商品为例,商家声称制作需时,实则未按时启动生产流程。更有商家随意调整发货日,这给消费者购物安排带来极大困扰。

商家在遇到问题时,其解决态度往往不尽如人意。部分商家在消费者就发货时间提出疑问时,要么置之不理,要么草率应对。此类行为令消费者感到极度不满,众多消费者在遭遇此类事件后,纷纷表示对品牌信任度下降,并对预售模式产生疑虑。

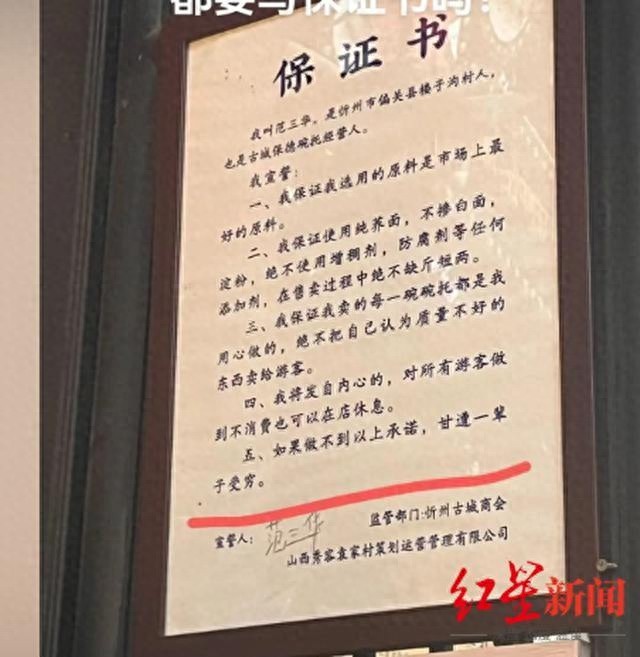

其他违规行为

除此之外,存在尾款价格上调、预售商品未保值、承诺赠品未履行、商品与描述不符等多种乱象。例如,有消费者反映,看到某电子产品标明支付尾款即赠送耳机,但实际支付尾款后并未收到耳机。此情况令消费者感到受骗,其合法权益遭受严重损害。

商家为获取更大利润,采取多种手段降低成本或提升收入,却以损害消费者权益为代价。消费者在努力研究预售规则后,往往收获的是令人失望的购物体验,感受极度不佳。

预售应是多赢局面

商家理应采用预售登记的方式精确控制订货和生产,以实现成本的最小化。消费者通过牺牲部分收货时间,能够享受到更低廉的价格,这一做法实现了双方的共赢。以一家服装店为例,若能提前掌握订单量,便能精确规划布料采购等环节,而消费者则能够以更优惠的价格购买到心仪的衣物。

目前,商家过度掌控交易主导权,消费者被迫接受既定预订结果。商家有权设定价格和发货方式,消费者的分散权益正逐渐被边缘化。

多方合力解决

为了整治预售市场的混乱局面,各相关方均需付出努力。平台需承担起监管职责,严格监督和管理商家的预售活动。若平台能设立专门的举报途径,对违规商家实施警告,情况将有所改善。监管部门亦需增强对预售乱象的处罚力度,可成立专门的网络购物监管团队,迅速处理消费者投诉。从预防层面来看,构建侵权预警机制同样至关重要。

消费者需提高自我保护意识,强化维权和防骗意识,对预售合同中的不合理条款应迅速表达反对意见。比如,在购买预售商品时,应细致审阅相关条款。读者朋友们,您是否也遭遇过预售陷阱?欢迎留言、点赞和转发。