在当前消费领域,职业打假引发了广泛的争议。一方面,有打假者声称其行为旨在捍卫消费者权益;另一方面,部分打假者利用规则漏洞,甚至涉嫌敲诈,这一现象背后隐藏着众多模糊地带。

职业打假培训兴起

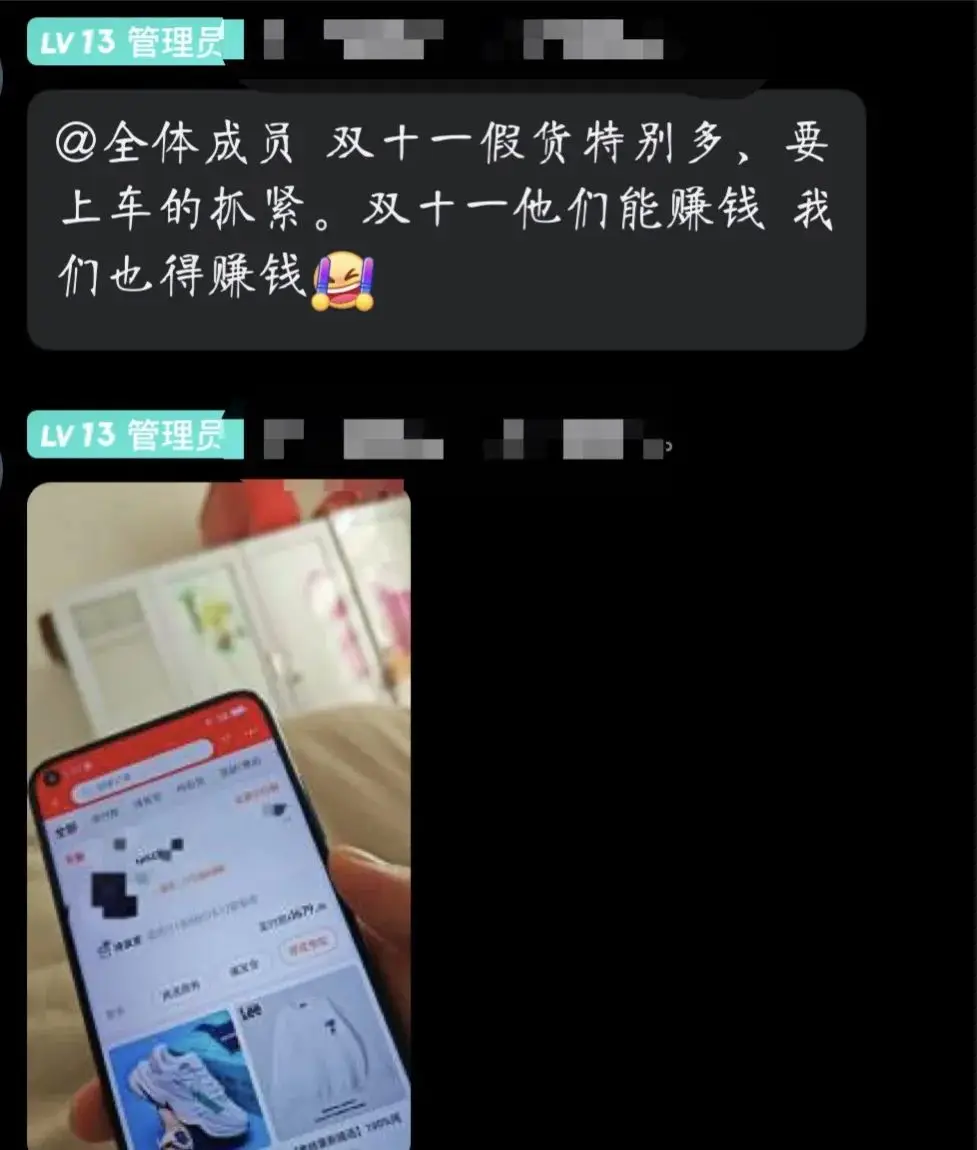

网络社交平台如抖音、贴吧及微信公众号等,已成为职业打假人招募新成员的关键平台。他们以“日赚千元、月入过万”的口号吸引潜在学徒。学徒费用差异显著,从几十元到上千元不等。这些费用背后对应着不同级别的“打假培训”。现实中,众多人被高额回报所吸引,试图通过此途径积累财富,从而推动了职业打假培训市场的需求。那些支付了拜师费的人,渴望在打假领域分一杯羹,然而,他们是否曾考虑过这种方式的法律和道德问题?

“师父”的指导内容

在缴纳学费成为“徒弟”之后,“师父”们随即展开指导。他们通常在群内分享打假案例及策略,并实施线上辅导。指导内容不仅涵盖常规的维权打假,还涉及教授如何通过“薅羊毛”或“吃货”行为仅退款。更有甚者,宣称能够以相似手段对抗商家同行竞争。例如,一位名为小丘的人坦言,目前主要专注于网购维权,因其风险较低,且在平台如某东和某猫上的成功率较高。这种模式化的操作仿佛一款预设程序的游戏,新加入者需遵循固定规则参与,却可能触及法律与道德的边界。这样的做法,真的合理吗?

所谓的打假流程

小丘向记者展示了《打假基本知识流程》的介绍,这是他们解决问题的标准流程。根据《消费者保护法》,问题产品的售后服务通常是退一赔三,若金额不足500元,则按500元计算。在师父的指导下,打假人会购买疑似问题产品,并向平台举报。随后,他们等待商家同意赔付,填写和解函并收取款项。通常情况下,他们不会轻易提起诉讼,因为涉及律师费用,且程序较为繁琐。在这种流程化的操作中,这一行为究竟是在捍卫消费正义,还是在寻找漏洞以谋取私利?

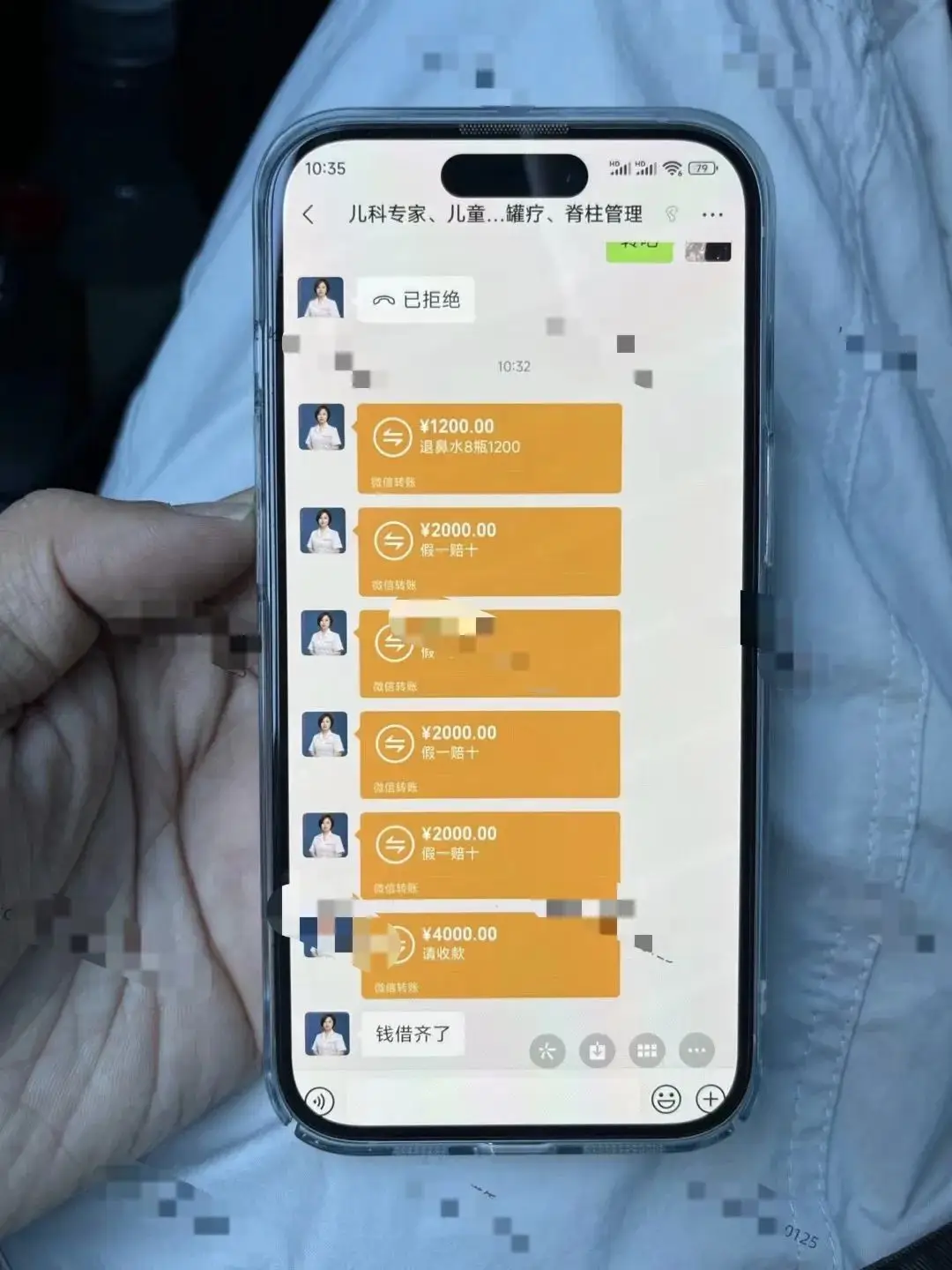

商家受到的困扰

商家们遭受了严重的损害。吴林并非唯一受害者,众多经营同类化妆品的商家也都表示,他们曾遭遇职业打假人的索赔。这种状况甚至迫使一些商家不再愿意从事该行业。这些商家在竞争激烈的环境中本就小心翼翼地经营,如今又面临这样的风险,他们的合法权益又该如何得到保障?

不一样的反应态度

在打假交流群中,成员们的看法各异。其中,有一部分人倾向于采取宽容的态度,他们不愿意或不敢选择诉讼途径。相反,另一部分人则更倾向于通过法律诉讼来争取更多的赔偿。这种群体内部的分歧从侧面揭示了他们复杂的利益诉求。面对这些持有不同态度的打假者,是否应当设定一个明确的界限,以区分他们的行为是出于维权还是追求个人私利?

真正打假人的态度

李成,拥有超过十年的打假经验,他指出存在问题的产品数量众多。在他看来,真正的打假者不应且无暇从事不道德的盈利活动。他认为,“吃货”等行为并不构成真正的打假,并且现行的打假培训容易引发争议。对于那些以打假为名而行不端之实的人,他们是否应该被排除出这个旨在维护公正和公平的领域?在此,我们希望引起大家对职业打假背后整个产业链健康性的关注。您对此有何看法?欢迎评论点赞,并将本文分享出去,让更多的人了解这一情况。