近期,法院发布了一项裁决,指出未经顾客同意便在直播中展示其肖像,构成对其肖像权的侵犯。这一裁决不仅为受害者发出了维护正义的声音,同时也揭露了直播领域潜藏的问题,这些问题与公众生活紧密相连。

直播侵权事件频发

目前,直播领域正迎来快速成长。在各式各样的直播场景中,诸如市井中的商业直播、景区内的文化旅游直播等,频繁出现主播未征得他人同意即进行拍摄直播的情况。在某地一商场,商家为吸引观众,对过往顾客进行了数小时的直播,全程未有任何提示或征询同意,导致上百位顾客被随意拍摄。此类未经授权的直播他人行为屡次发生,严重侵犯了公民的基本权利。这一行为不仅违反了道德准则,更是对法律规定的漠视。这种现象引发了我们的深思,公民的肖像权是否真的如此容易被侵犯?

众多商家及博主认为在直播中捕捉路人肖像无妨,此观念存在误区。依照现行法律,个人肖像权受到法律保护,不得随意侵犯。商家和博主不应仅因直播可能产生的经济利益而任意行事。肖像权作为一项基本的人身权利,理应受到尊重。

直播应有边界

直播领域需设定清晰的界限。诸如商业广场、旅游景点等开放性公共区域,尽管表面上属于公共资源,却并不意味着身处其中的人们可被任意直播。进行直播时,主播应尽量避免采取具有“侵入性”的直播形式。根据研究数据,大约有60%的路人在遭遇无端直播镜头后感到不适。这一现象反映出人们对个人肖像被使用的关注度较高。

直播从业者需将尊重隐私与肖像权置于重要位置。在某知名景区,部分旅游博主在直播时仅关注个人取景,无视他人意愿强行拍摄,此举常导致被摄者产生反感。未经他人许可擅自直播他人,实则是对其私人生活空间的非法侵犯,与擅自闯入他人住宅无异,属不可接受行为。

被直播者应维权

直播对象在个人权利遭受损害时,应积极采取行动维护自身权益。一旦察觉到在不知情状态下被摄像头侵犯隐私,应果断表达反对。在日常生活中,许多人因担心繁琐或缺乏法律知识而选择保持沉默。但这样的沉默只会助长侵权者的嚣张气焰。

某市民街头遭遇商家直播带货利用其形象,毅然通过法律途径维护自身权益。商家最终承认错误并公开致歉。此事件成为维权典范,启示所有肖像权或隐私权受侵者,应勇敢捍卫自身“拒绝直播”的权利,防止侵权者逃脱法律制裁。

商家与主播应守法

直播活动中的商家与主播作为核心参与者,需严格遵守法律法规。《民法典》对隐私权的界定涵盖了个人生活安宁等要素,故商家与主播在直播或录像过程中,应尊重他人意愿,主动征得同意。在商业街拍领域,部分博主已展现出良好实践,他们通常会在拍摄前询问对方是否愿意公开形象,并对拒绝作出恰当的处理。

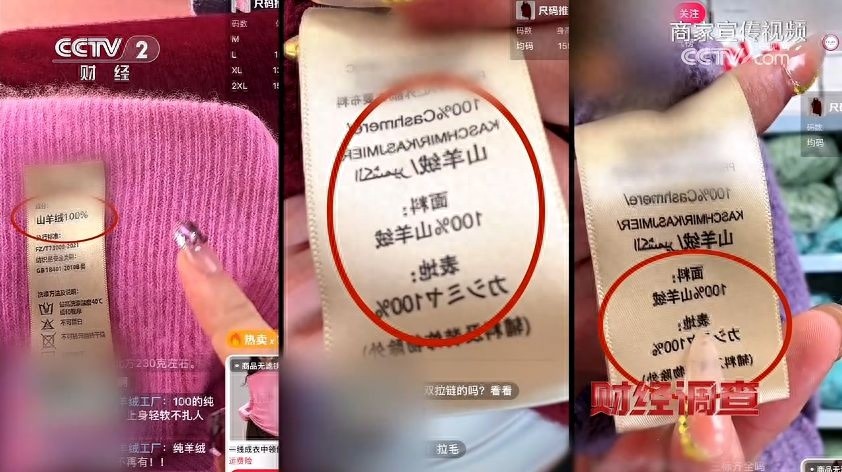

部分商家使用一些不实言论误导公众。比如,他们声称“在公共场所进行直播不侵犯个人隐私”或“非名人何来肖像权”。这些观点反映出对法律知识的错误理解。商家和主播有必要严格遵循法律,维护他人的合法权益。

网络平台应尽责

网络平台在直播内容审核方面承担着不可忽视的职责。当前,直播平台数量众多,直播内容种类繁多、数量庞大。平台能够运用大数据等先进技术对直播内容进行深入分析和筛选。以某知名直播平台为例,其日直播流量极为可观。若能增强对直播内容中侵权信息的识别能力,将有效降低侵权直播事件的发生频率。

当前状况下,多数平台虽设有举报渠道,然而众多涉及隐私的投诉却鲜有得到妥善处理。这些平台具备对直播内容进行严格审查的能力和责任,应当确保内容的合法性与规范性。相应地,它们不应纵容侵权直播内容的无序传播。

直播行业健康发展

直播领域目前正迎来增长势头。若不妥善处理涉及肖像权和隐私权的争议,该行业的持续发展将面临风险。确保在尊重他人合法权益的基础上,合法合规地进行直播内容的制作与传播,是行业持续进步的关键。

各位读者,若您在公共场所遭遇无理的直播行为,请问您将采取何种措施?此外,恳请大家点赞并转发本文,以共同促进直播行业的良性发展。