2024年1月,唐某员工因岗位变动离职,并随后提出追讨工资,其中包括加班费。这一事件引起了社会的广泛关注,并揭示了该企业在处理雇佣关系及劳动者权益保护方面的缺陷。

辞职与追讨报酬

唐某因对公司岗位调整决定表示反对,遂提出辞职并要求支付工资补偿,其中包含超出法定工时的加班工资。此举动表明唐某在任职期间确实存在加班情况,且他坚持自己的合法权益应得到维护,故在离职时提出了合理的薪酬要求。此举措凸显了劳动者维护自身权益的合理性,劳动者在完成额外工作后,理应得到相应的报酬。

唐某的雇主以非固定工时制度为由,拒付加班费。该制度实施时必须遵循相关法律。此事件暗示公司可能存在逃避支付加班费的法律责任。在员工合理要求面前,公司试图用工时制度作为挡箭牌,逃避其应尽的责任。

仲裁结果

仲裁委员会对唐某的诉求进行了审理,并作出了裁决。裁决要求该公司向唐某支付工资和经济补偿,总金额超过4万元。这一裁决体现了仲裁委员会对唐某所受损害的认可,并且表明在初步审查阶段,仲裁委员会已认定公司需对唐某进行赔偿。

仲裁过程依据双方提供的证据材料和现行法律进行。此方式通常能有效快速地化解劳资纠纷。观察发现,在充足证据支持下,仲裁机构会坚持公正原则,全力维护劳动者的合法权益。

法院审理依据

法院经过审理,认定我国实行多种工时制度,其中包括标准工时制、综合计算工时制和不定时工作制。除了标准工时制外,其他工时制度必须经过劳动行政部门审批。在本案中,涉事公司宣称实施不定时工作制,然而并未取得必要的批准。这一事实构成了法院判决的重要依据之一。

根据《劳动法》中关于工作时间的法规条款,法院裁决该公司应向唐某发放薪资。整个判决程序严格遵守了适用的法律条文,彰显了法院维护法律公正的坚定立场。

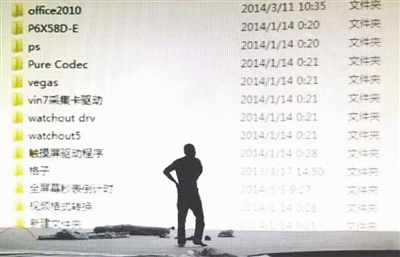

法院判定证据

员工的考勤资料成为案件中的核心凭证。资料显示,唐某的实际工作时间明显超过了国家规定的时限。这一凭证对案件判决结果产生了重要影响。

该证据显示出企业在劳动管理领域存在缺陷。一旦企业内部有关于员工工作时间的详实记录,并且这些记录表明员工有加班行为,企业便需承担支付加班费的责任。

企业的规范用工

对于采用非标准工时或综合计算工时制度的企业,需及时向有关部门递交申请,以便获得用工规范的认可。企业不得仅凭不定时工作制度强制员工加班。这一做法不仅有助于保障劳动者的合法权益,而且对企业实现规范化管理至关重要。

企业必须按时与员工签订正式的劳动合同,同时保证工资发放的充足性。实现企业与员工双方利益的和谐共赢,是健康的人力资源管理之道。这种做法摒弃了以牺牲员工权益为代价的短期利益行为。

法律条文盘点

《劳动合同法》第三十六条明确了劳动者每日工作时长不应超过八小时,确立了标准工时制度。第四十四条规定了在特定情况下,如延长工作时间,用人单位需支付的工资报酬标准。这两条法律规定共同构成了保障劳动者权益的重要法律基础。

第八十二条及八十三条对劳动合同签订及试用期相关条款作出明确规定,旨在全面保障劳动者权益,防止其遭受企业权益侵犯。

唐某胜诉案例揭示了劳动者在维护自身权益时,法律提供了坚实的保障。劳动者在面对企业可能的侵权行为时,能否效仿唐某勇敢地捍卫自己的权利?我们期待读者们为这篇文章点赞、分享,并踊跃参与讨论。