2024年,南京大屠杀纪念活动受到了广泛关注。该活动的举行,一方面是因为87周年纪念日引发了深切的哀悼;另一方面,国家公祭日的设立也已进入第十个年头。在这些关键节点举办的活动,均呈现出庄重与缅怀的气氛。

南京大屠杀死难者家庭祭告活动

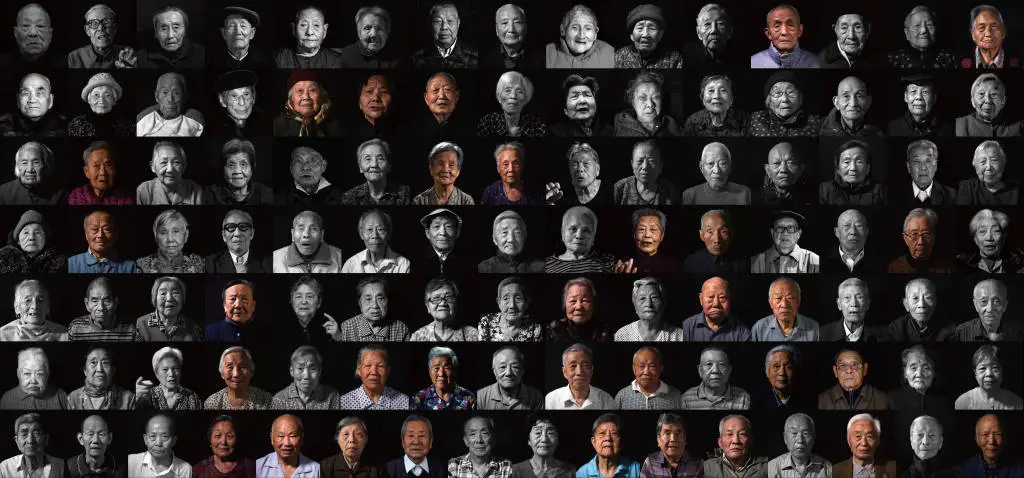

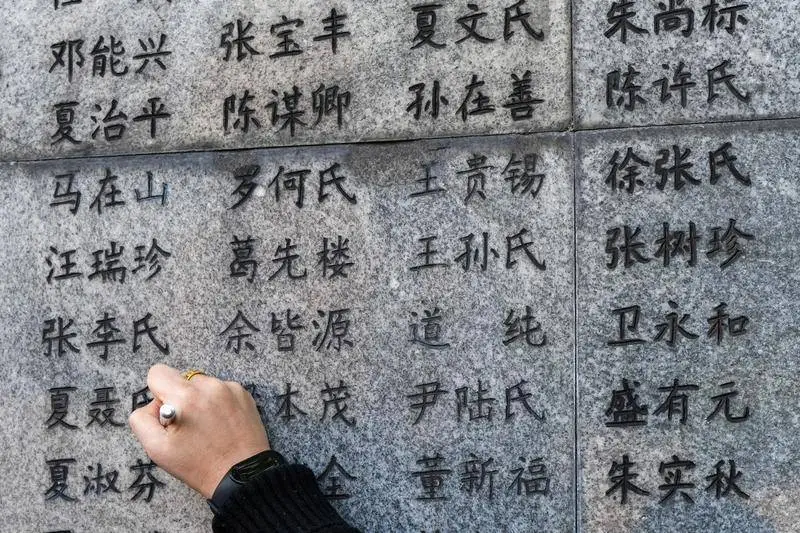

2024年12月1日,南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行了纪念遇难者的家庭祭告仪式。夏淑琴、刘民生、艾义英等幸存者及其亲属参与了活动。他们来到“哭墙”前,以悼念87年前逝去的亲人及同乡。遇难者的姓名刻于墙上,家属在寻找过程中体会到了深深的悲痛。同时,活动参与者用黑色笔迹对“哭墙”上的姓名进行了重新描绘,此举既是对姓名的修复,亦是对历史记忆的尊重与延续。

现场秩序井然。仪式上,工作人员敬献花篮,表达对逝者的深切哀思。与此同时,艾义英及其亲属在“哭墙”上逐个查阅亲人姓名,这一举动既是对家族记忆的追溯,也体现了对那段悲壮历史的深刻铭记。

国家公祭日临近的纪念馆变化

2024年12月8日,南京侵华日军大屠杀遇难同胞纪念馆迎来了多项更新工程。国家公祭牌已成功安装,馆外围墙亦挂上了醒目的“国家公祭”标识,黑底白字,更显庄重。场馆氛围因此变得更加庄严肃穆。江东门丛葬地上的碑刻依旧静谧地矗立,宛如在低语着那段历史悲剧。

在当月同一天,纪念馆周边的公交站台上张贴了和平愿景的标语。这一行为是为了营造更加深厚的纪念氛围,并向公众推广和平理念。同时,它旨在唤起公众对战争苦难的记忆,并重视当前的和平局面。

南京大屠杀的纪念意义与时间节点

2024年是南京大屠杀死难者国家公祭日设立的第十年,亦即惨案发生的第八十七个周年。南京大屠杀是一段难以磨灭的历史,始终未被世人忘记。87年前,南京城遭遇了一场严重的灾难,该事件在人类历史上留下了极其黑暗的一页。在这场悲剧中,无数生命遭受了残酷的破坏。

12月13日,将举办第十一届南京大屠杀遇难者国家公祭仪式。这一活动每年都会举行,主要目的是向遇难者表示哀悼,并确保公众深刻铭记那段历史。此外,它还增强了和平意识,使这一理念更加深入人心。每个中国公民,乃至全世界的人们,都应当深刻记住这一历史灾难,从中汲取维护和平的勇气。

纪念馆全貌和氛围营造

2024年12月8日,位于江苏南京市的南京大屠杀遇难同胞纪念馆展现出一种庄重而严肃的氛围。馆内设有公祭牌,周围张贴着相关标语,进一步增强了场馆的庄重感。这种氛围使参观者仿佛穿越时空,回到了87年前那段沉重的历史时刻,深刻体会到了历史的重量。

来此地的访客普遍感受到了一种压抑的氛围。这种氛围主要来自于场馆的整体设计理念和展板上展示的历史故事。其目的是唤起公众对历史的深刻记忆,而在此地缅怀和追思则是对遇难者最高形式的尊敬。

幸存者和家属的纪念行动

南京大屠杀的幸存者及其亲属是事件的见证者和受害者家属。夏淑琴、刘民生、艾义英等众多幸存者积极参与各种纪念活动。家庭追思会本身便是对历史的一种深刻缅怀。他们致力于向世界传达一个信息:铭记历史,传承记忆。

面对“哭墙”,他们内心涌现了复杂情感。他们追忆亲人,痛恨侵略者。幸存者和家属的出现,促使公众更加关注南京大屠杀的历史。这一现象激发了人们深入挖掘和探索那些被历史遗忘的真相。

对社会的影响和意义

南京大屠杀纪念活动对社会产生了显著影响。众多民众参与其中,对南京大屠杀的历史有了更深刻的理解。活动吸引了不同社会阶层的人士,包括学生和职场人士,让他们深刻感受到了和平的宝贵。

是否思考过,在南京大屠杀的纪念仪式中,个人可以承担何种职责来传承这一历史教训?如今,网络信息传播迅速,任何人都有机会通过参与、分享或转发相关纪念内容,甚至亲自参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,以这样的形式对纪念活动做出贡献,并将这段历史有效地传递给下一代。