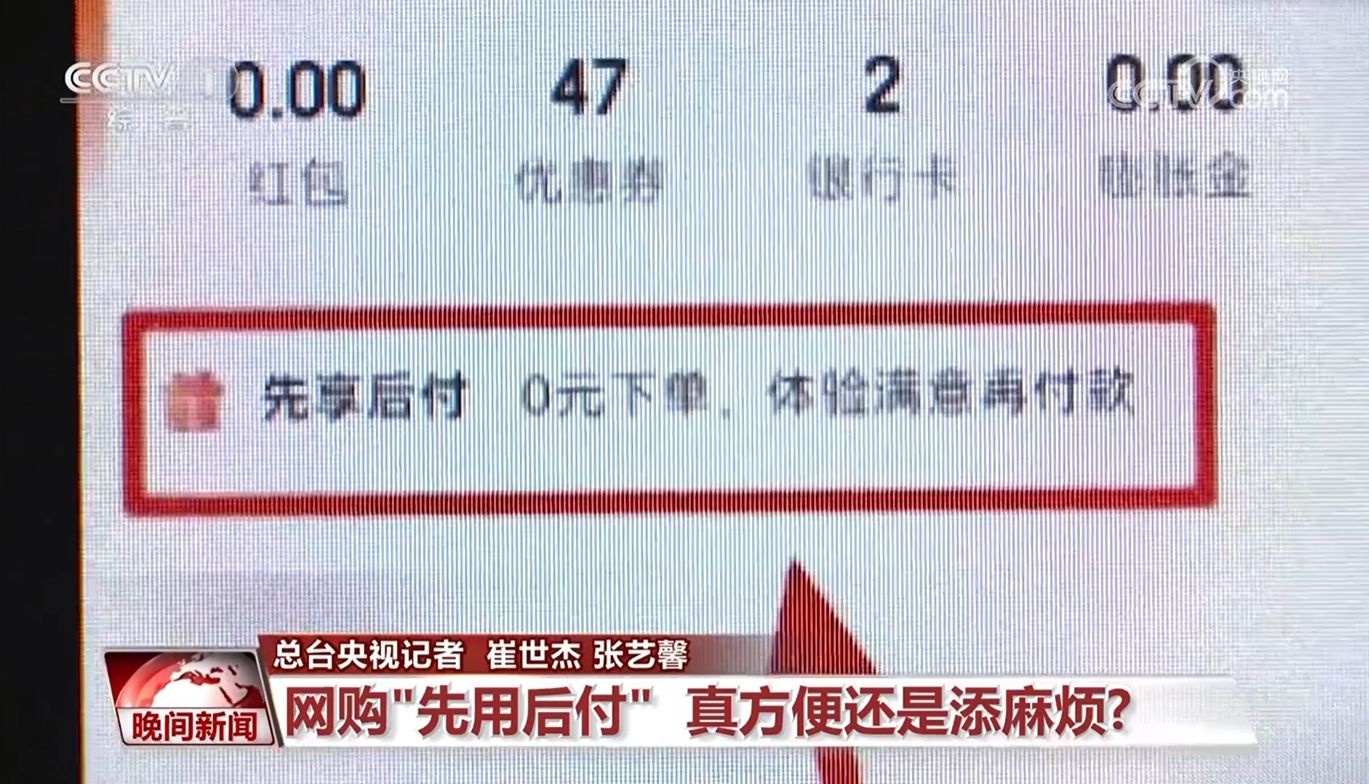

近期,众多网络购物网站引入了“先消费后付款”的新购物模式。该模式声称简化了支付流程,消费者在下单时无需立即支付,待确认收货后再进行扣款,且操作上无需人脸识别或输入密码,给人以方便的印象。然而,实际上,许多消费者因此遭遇了不便,这一现象值得深入探讨。

网络平台自行增设支付方式引质疑

哈尔滨的黑龙江地区,王先生遭遇了家中快递数量激增的问题。他和父亲未曾主动选择“先消费后付款”的支付方式。面对突如其来的变化,平台未与消费者沟通便擅自调整支付方式,这一做法引发了消费者对于合理性的广泛质疑。在当今社会,消费本质上是一种契约行为。平台的单方面行为破坏了既有的平衡。通常,任何常规业务变更都应告知并征得客户同意,但此次涉及支付方式的重大调整却悄然进行,未引起足够关注。

这种现象并非孤立,消费者被迫接受新型支付手段,可能触发的信任问题不容忽视。若平台单方面调整支付方式,消费者如何能确信其他服务条款不会同样遭到任意修改。

消费者难取消“先用后付”模式

抚州市的吴先生因“先消费后付款”模式感到困扰。他试图取消此模式,却感到无能为力。经过记者的深入调查,吴先生终于得以关闭。此事件暴露出该平台在设计此模式时存在不足。平台理应重视用户体验,若关闭操作对用户过于复杂,则不应在推广时过于激进。从消费者视角看,众多用户可能担心误操作开启,若开启后难以关闭,一旦产生不明费用,将造成损失。这种繁琐的取消流程可能导致消费者面临不必要的经济风险。

平台入口难找

唐健盛,上海消保委的副秘书,指出众多平台面临入口过于复杂的问题。这一问题导致消费者难以找到关闭或管理“先用后付”功能的入口。此类做法反映出平台对消费者权益的漠视。作为消费服务的提供者,平台理应确保消费者能便捷地管理个人业务权限。从商业设计角度来看,一个优秀的交互界面和明确的指引是基础要求,例如,正规金融平台对各项功能设置均有明确展示。

入口的隐蔽性给消费者带来了诸多不便。在互联网购物迅猛发展的今天,搜索引擎普遍追求简便快捷的搜索体验。然而,若涉及消费者支付权限的入口需要消费者费尽周折才能找到,这显然与网络服务追求便捷的原则相悖。

消保委发出提醒公告

考虑到当前状况,上海市消费者保护委员会特地发布了消费警示公告,建议消费者对此类购物模式保持警惕。此举反映出问题已严重到需要官方力量进行公众警示的紧急程度。消保委从消费者角度表达关切,旨在促进消费市场的良性发展。在以往类似新兴消费模式问世时,若缺乏官方机构的及时介入与提醒,往往会导致消费者权益遭受广泛损害。

消保委对平台提出了警示,强调其应进行自我审视和必要的调整。若问题未得到妥善解决,将不可避免地损害消费者对平台的信任,进而对平台的声誉和未来发展产生不利影响。

尊重消费者选择权

唐健盛指出,必须保障消费者选择权。若消费者希望关闭“先用后付”功能,相关入口应易于查找。此举体现了维护消费平等的必要性。同时,消费者在购买商品和服务时,有权自主选择使用功能和支付方式。平台不应以技术优势压制消费者的合理诉求。

以一个直观的案例来看,在实体店铺中,若收银员强制推销一种支付手段,且拒绝提供其他支付选项,这种行为显然是不恰当的。同理,在网络平台上,交易过程中对消费者需求的尊重,是商业行为中不可或缺的道德准则。

专家呼吁保障知情权

朱巍副教授强调,在推广“先用后付”等模式前,消费者需进行二次确认,并需对相关结果、支付及退货途径等信息有明确了解。若强制推行此类模式,将构成对消费者权益的侵害。这一观点从法律层面出发,是一种合理的诉求。法律实践中,保障消费者知情权是众多商业法规的明确规定。

若缺乏对消费者的充分告知,便如同在漆黑中盲目探索,遇到问题时只能被动承受。试想,若一款规则不清晰的电子游戏,谁会轻易启动游戏。同理,在消费领域,清晰的规则是消费者安心购物的关键。

那么,尊敬的读者,您是否曾遭遇过类似于“先消费后付款”这样看似方便实则带来不便的购物方式?我们期待您的热情点赞、积极分享,并在评论区分享您的个人见解。