近期,哈尔滨的王先生家中快递数量激增,这一现象源于其父亲利用“先消费后付款”的支付方式进行的购物。这一事件进而引发了对电商平台“先消费后付款”功能相关问题的广泛关注。

一意外暴增的快递

哈尔滨市民王先生近期遇到了不寻常的情况,家中快递数量突然激增。经调查发现,这一现象源于其父亲的不知情操作。原来,王先生的父亲采用了“先消费后付款”的购物方式,而他们之前并未意识到这一功能的存在。此类事件并非个例,日常生活中类似情况屡见不鲜。这反映出该功能可能已广泛普及,但许多用户对此一无所知。这一现象不免让消费者感到自己的生活节奏被突如其来的变化打乱,原有的购物习惯也发生了改变。

该现象反映出电商平台在推广新型支付手段时可能存在不当之处。若此类平台广泛宣传消费者难以理解的功能,未来可能加剧消费市场混乱。

二悄然成默认支付

消费者普遍反映,目前许多电商平台的支付系统默认选项已转为“先消费后付款”。这导致消费者可能不经意间完成“0元购物”。随着电商行业的持续增长,支付方式的设定显得尤为重要。根据2023年的调查数据,大约有30%的消费者并未意识到他们的默认支付方式已更改为“先消费后付款”。

购物流程遭遇中断,消费者习惯的支付方式突然变更。此现象显著扰乱了消费者的购物心理预期。消费者可能在不知情的情况下,做出了原本不愿进行的消费,这构成了对消费者自主消费权的干扰。

三所谓轻松快捷方式

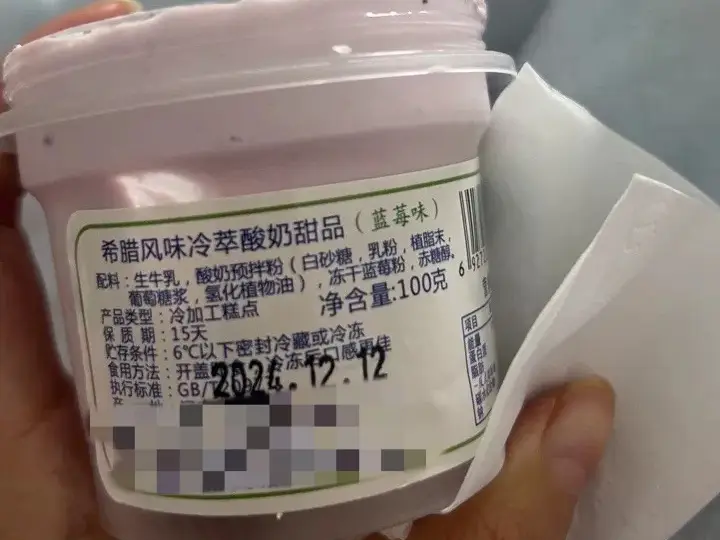

“先用后付”模式宣称符合信用要求即可实现零元购物,顾客满意后支付,且支付过程无需人脸识别或输入密码。从表面上看,这种方式似乎十分方便。然而,众多消费者指出,这种方式背后存在诸多问题。以2023年的消费纠纷为例,其中不少案例都与“先用后付”引发的非预期消费有关。

此支付手段虽简化了购物步骤,却间接提升了消费者购买非必需品的可能性。其设计初衷在于降低用户决策难度,但商家更倾向于追求快速订单转化,而非真正关注消费者的实际需求。

四背后的满满套路

“先用后付”模式中存在诸多陷阱。众多消费者在不知情的情况下购买了非必需品。若未按时付款,将面临滞纳金并损害个人信用。例如,北京的李先生未留意“先用后付”的使用,逾期后不仅被扣费,信用评分也受到影响。

在执行该操作时,部分平台未能清晰展示相关条款及风险提示。这种行为显然与对消费者负责任的原则相悖。消费者在这种环境下犹如身处黑暗,稍有不慎就可能陷入困境。

五关闭功能的难题

众多用户在尝试关闭此功能时遭遇了重重困难。他们需待订单处理完毕或售后服务结束后方可进行关闭,且相关操作界面不易查找。上海的张女士为关闭该功能投入了诸多精力,联系客服时却遭遇了诸多推诿。

该现象反映出平台可能有意或无意地阻碍用户关闭该功能,从而增加了该功能被使用的可能性。这种做法对消费者极为不公,严重限制了消费者的自主选择。

六电商平台的责任

电商平台在推广相关功能时,需承担相应的责任。根据消费者权益保护法的规定,平台推广时必须设立二次确认页面,并通过协议明确告知消费者权利义务及潜在风险。平台在追求利润的同时,不得忽视消费者权益,避免设置消费陷阱。例如,广州的王女士就曾呼吁平台规范“先用后付”功能的操作流程。

在此,提问如下:您是否曾遭遇过电商平台新功能带来的困扰?期待您的热情参与,留下宝贵评论,并点赞及转发本文。此话题不仅涉及消费者个人权益的维护,亦对电商消费环境的整体健康至关重要。