虚假营销现象极为严重,“保健品”消费骗局不断出现,消费者急需认清其本质,做到理性消费,下文会为你详细剖析如何避开“保健品”陷阱。

保健品划分依据

保健品大致能分成用品类和食品类,用品类涵盖了有保健功能的纺织品、保健器械等外用产品,食品类包括注册或备案的保健食品以及宣称具备营养成分功能的普通食品,用品类更注重外在辅助护理,食品类主要侧重于内在营养补充。

法规明确界限

依据《中华人民共和国食品安全法》,食品不被允许宣传疾病预防和治疗功能。保健食品同样不被允许宣传疾病预防和治疗功能。这么做是为了防止商家误导消费者。避免消费者把食品当作药品。所以消费者在选购时。要认清食品和保健食品的本质。要清楚其功效是否经过科学验证。不能过度依赖所谓的“保健品”。

营销欺诈手段

不法商家常用虚假宣传、夸大功效的手段来诱导老年人购买“保健品”,他们会虚构产品成分,还会编造病例证明疗效,许多老人经不住忽悠,花大量积蓄去购买毫无作用或质量低劣的“保健品”,这种行为不仅让老人损失了钱财,还可能影响老人的病情 。

选购“三个注意”

一要对“免费”陷阱保持警惕,一些不良商家会借助免费健康讲座、体检以及礼品吸引消费者,最终实现诱导消费的目的。二要拒绝夸大宣传,果断不购买那些违背科学、宣称有“神奇疗效”“包治百病”的产品。三要选择正规渠道,应在证照齐全、信誉良好的商场、超市、连锁店或者网店购买,同时要远离街边小摊等不正规渠道。

增强防骗意识

消费者需要提高识别诈骗和防范诈骗的能力,认真做到“三个多”。首先,要多学习防范诈骗的知识,可以通过新闻媒体、社区宣传来了解不法分子的手段。其次,要多听取家人的意见,在购买大额商品时与家人进行交流。最后,要多关注消费维权,一旦权益受到损害或者发现违法违规情况,应当及时拨打12315或110进行投诉举报。

及时维护权益

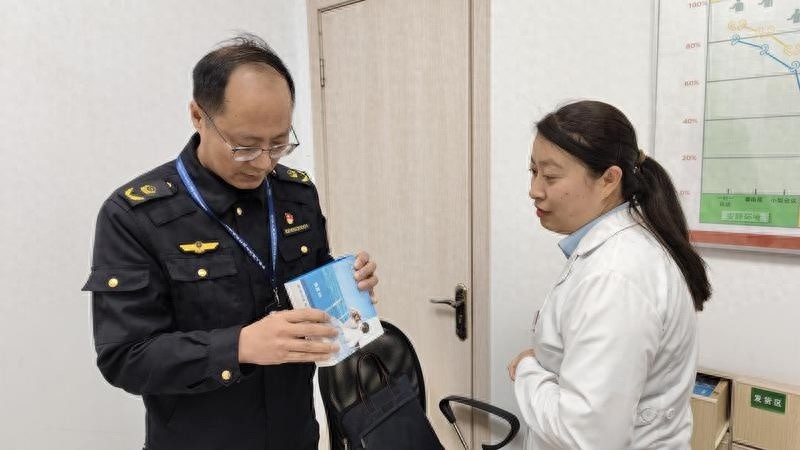

若消费者遭遇消费欺诈,其合法权益受到侵害,此时消费者要积极维护自身权益,应及时收集相关证据,比如购买凭证、宣传资料等,市场监管部门会依据法律规定处理,公安机关也会依法开展工作,消费者应增强维权意识,使不法商家受到应有的惩罚。

面对种类丰富多样的“保健品”市场,你是否有过类似的消费体验?你又从这些体验中获得了怎样的经验?欢迎在评论区进行分享,同时请点赞并分享这篇文章,从而让更多人受益。