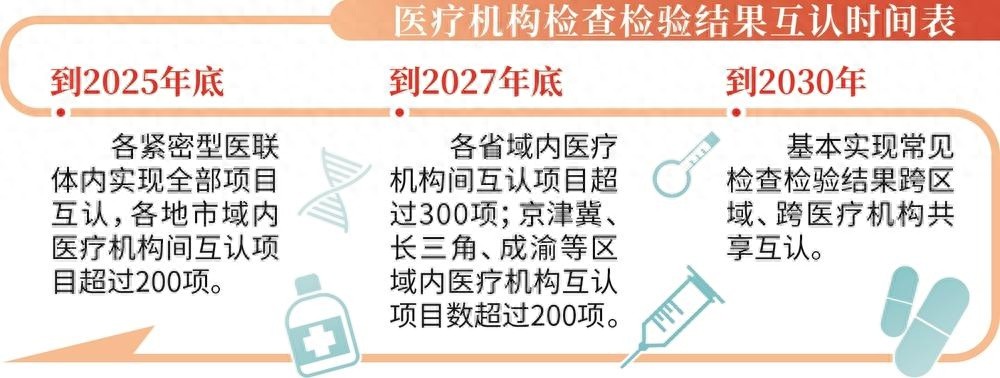

11月27日,国家卫生健康委员会、国家发展改革委、财政部等七部门共同发布《指导意见》,旨在推进医疗机构检查检验结果互认。文件规定,2025年底前,紧密型医疗联合体内的医疗机构将实现全面互认,项目数量将超200项。同时,2030年前,计划构建基本结果互通共享体系。此举措规划明确,被视为关键步骤。实施此计划将对众多医疗机构和患者产生深远影响,涉及面广,预计将引发医疗领域的重大变革。

该计划全面实施后,医疗资源配置将显著优化。以往,病人在不同医疗机构接受治疗时,常出现重复检查的情况,这造成了医疗资源的巨大浪费。而现在,通过实现检查结果互认,此类现象已得到有效遏制,进而提高了医疗资源的整体利用率。

对患者就医体验的提升

结果互认对于实施环节极为关键,这一政策明显提升了公众的就医体验。当前,病人在就诊时常面临重复检查的问题,这不仅占用了他们的宝贵时间,还增加了经济负担。若能实现结果互认,病人将极大减少重复检查的次数。以转院治疗为例,如果之前的检查结果被认可,病人将能节约大量时间投入到后续治疗中,同时减少不必要的检查开支。

这种转变显著提升了医疗服务的便利性。过去,病患往往需在医院逗留数日才能完成必要的检查。而现在,检查结果互认让病患得以快速获得治疗,特别是对于急性重症患者,这无疑是一种关乎生死的关键变化。

数据标准统一的挑战

医疗机构间检验标准不一,导致水平高低不等,成为结果互认的主要难题。目前,各地正积极应对这一挑战。自2023年10月起,全国医疗卫生机构开展信息互通共享三年攻坚行动,目标在于推进各机构信息化建设的标准化,这是实现统一数据标准的重要举措。

该文件对这一问题设定了应对策略,要求各地卫生健康机构加强地方信息平台建设。具体行动涵盖建立检验检查结果数据库,推行“数字影像”或“影像云”技术,既保障数据安全,又推动区域内各机构间的数据互通与查阅。这些行动被视为推动数据标准化进程的关键步骤。

医疗质量的保障

检验结果需实现互通,以便利患者就医,但疾病诊断的准确性至关重要。部分患者和医务人员对基层医疗机构的检验准确度表示疑虑。因此,最新文件着重指出,必须强化检验质量监管。各地卫生健康部门应提升本地区检验的一致性,并落实医疗资源下沉措施。

某些区域借助大型医院对基层医疗机构实施周期性指导,并采取资源共享等措施,显著提升了基层医疗机构的检查检验能力。此举确保了基层医疗机构的检查检验结果符合互认标准,从而减少了因结果误差对患者治疗可能产生的负面影响。

基层医疗机构发展机遇

基层医疗机构将从结果互认机制中获益,这一机制为其成长创造了有利条件。该机制的推行将推动基层医疗服务水平的上升,上级医院对基层检查检验结果的认可,促使基层医院不断加强检查的精确性和结果的可信度。

基层医疗机构若得到加强,分级诊疗体系便能够快速落地。以若干基层医院为例,它们通过提高医护人员的专业技能、引进先进的检查设备,满足结果互认的要求,从而吸引更多患者到基层医院就诊。这一举措有望减轻大医院的拥挤状况和排队问题,满足公众对于提升就医体验的期望。

特殊情况的处理

医学专家强调,检验结果互认并非固定模式。治疗过程中,患者可能面临如外伤或急性病症等病情快速变化。即便先前已有检查记录,出于医疗安全考量,复查仍是必要步骤。

文件强调,医疗质量与安全是核心要求,应基于医生的诊断结果推进医疗互认。医疗机构和医务人员应加强医患沟通,对无法互认的检查结果需向患者提供详尽解释。此措施旨在保障医疗安全,并降低医患矛盾。

在促进检验结果相互认可的过程中,最大的挑战预计将出现在哪个阶段?敬请各位在评论区进行深入交流。此外,我们衷心希望您能点赞并分享这篇文章。