近期,武汉市医疗领域传来喜讯:全民健康信息一体化平台已正式投入使用。此举措让患者群体成为最大的受益者,正如张先生在就诊过程中所经历的惊喜体验所体现的。

患者的意外惊喜

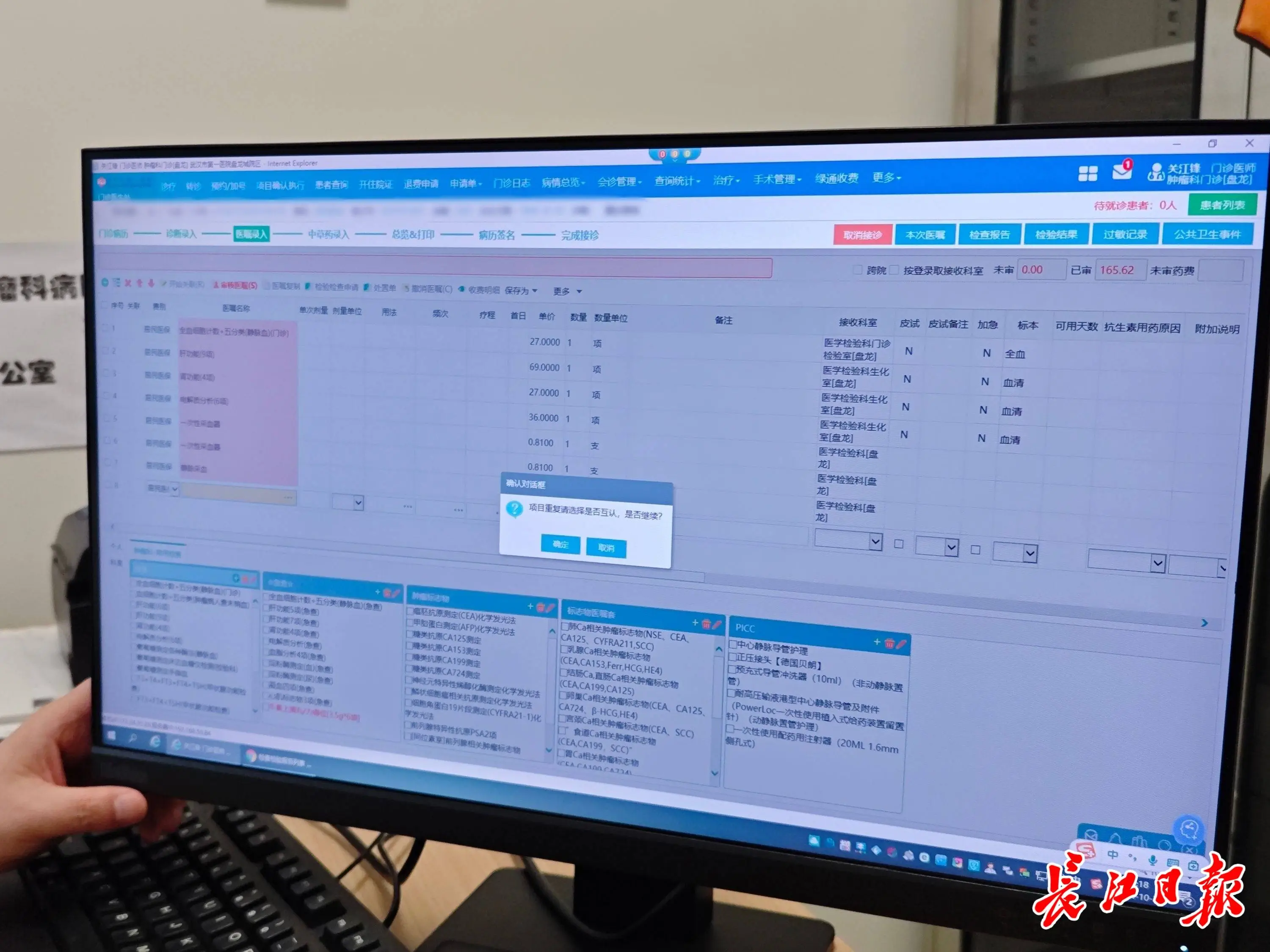

10月21日上午,武汉市第一医院肾内科发生一事件。患者张先生因身体乏力及下肢水肿就医。医生按惯例,在了解病情后,通常为患者安排一系列检查。但输入张先生信息时,系统显示检查项目重复,并提出是否可互认。事实上,张先生三周前在武汉市中心医院做的“肾功能5项”检查结果,在此院得到认可。此举让张先生免去了重复检查的麻烦及额外费用。张先生对此既意外又高兴,并表示要将这一好消息告诉家人和朋友。

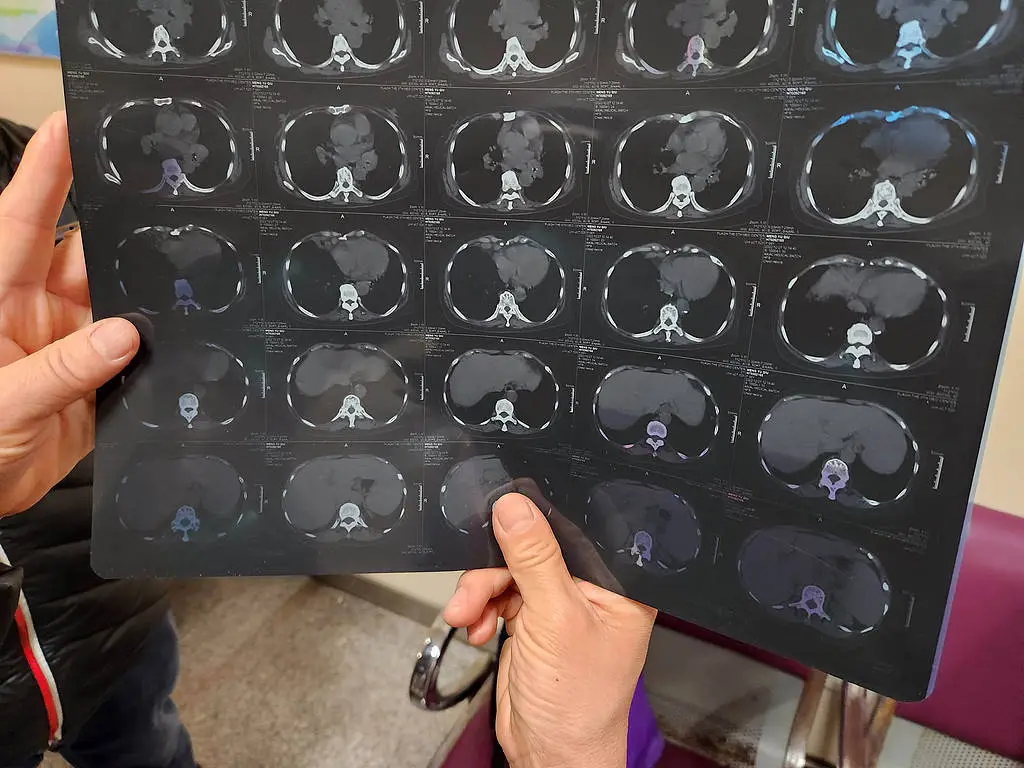

这一惊喜的体验对患者产生了显著的长期影响。以往,他们每次就医都必须携带厚重的检查资料,即便如此,仍可能遭遇重复检查的困扰。这一过程不仅耗费了他们的宝贵时间和精力,还加重了他们的经济压力。

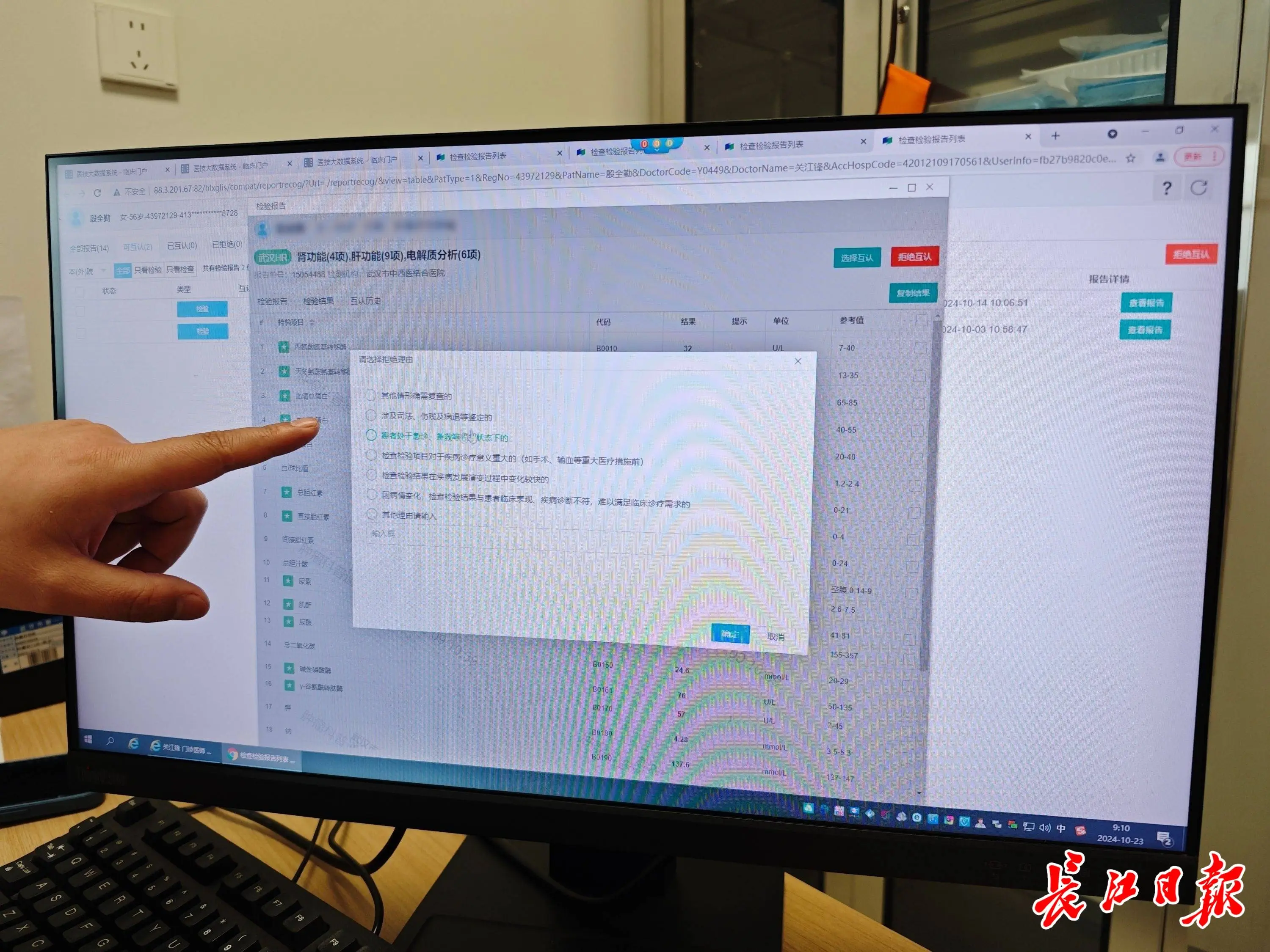

医生的操作流程

新平台使得医生的诊疗过程趋于规范化,便于监督。若患者近期已在其他地方接受过类似检查或检验,系统将自动提示医生查阅已有结果。若医生认为结果不宜互认,系统将提供理由选项供其选择。以22日为例,武汉大学中南医院的陈医生提到,即便结果符合互认条件,医生若决定复查,也需在系统中选择相应理由或填写详细说明。其电脑弹窗“请选择拒绝(结果互认)理由”提供了多种选项,如患者处于急诊、急救等紧急状况等。

该操作模式成功阻断了患者接受不必要重复检查的可能性,同时为医生提供了根据实际情况进行专业判断的自主权,进而有力保障了医疗服务品质。

互认项目的范围

截至目前,武汉市已实施92项检验结果互认项目,涉及肾功能、肝功能检测及血清酶测定等。此外,还有60项检查结果互认项目已落地,包括普通放射、CT和MRI检查等。这些项目在医疗诊断领域得到广泛应用,充分满足了众多患者的诊疗需求。

项目间互认检查检验结果的期限各不相同,一般介于2日至90天之间,血型鉴定项目则不在此列。如此广泛的项目覆盖范围及合理的时间规定,确保了绝大多数患者能够享受到检查检验结果互认带来的便利性。

医疗机构的纳入情况

截至目前,武汉已有269家医疗机构接入该平台,这些机构包括公立医院、民营医院和社区卫生服务中心等不同类型。其中,28家三级甲等医院之间已实现互认,而二级及以下医疗机构则对上级医疗机构表示认可。据预测,到年底前,武汉市将全面实现全市二级及以上公立医疗机构检查检验结果的互认。

江岸区百步亭花园社区卫生服务中心等机构已被纳入医疗服务体系。这些中心在医疗服务体系中占据着核心地位。它们主要负责对周边居民的健康状况实施监控,并负责提供基本的医疗救治服务。

背后的意义

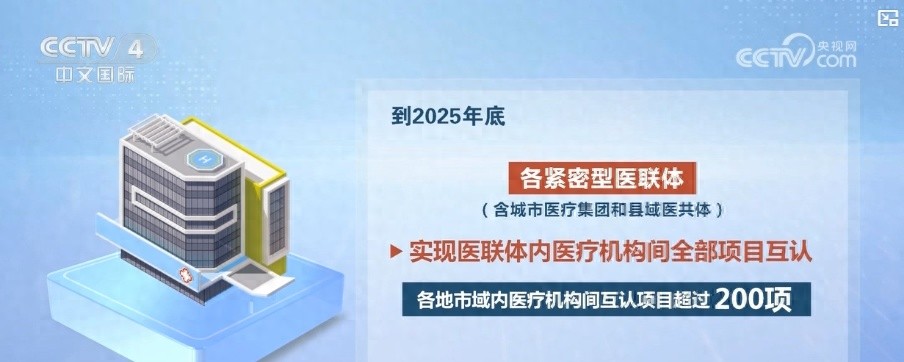

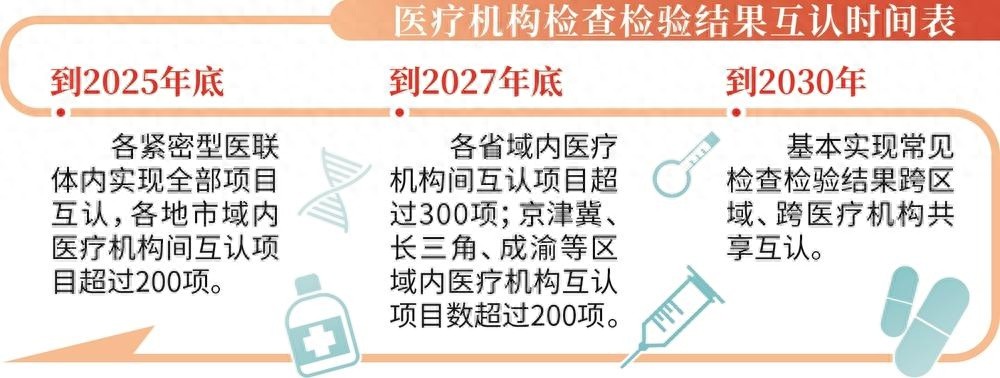

互联网时代,众多医院已实现内部数字化共享检查检验结果。武汉市在全民健康信息一体化平台建设上进展迅猛,位居全国前列,推动了医院间的互联互通,消除了信息孤岛现象。值得注意的是,推动医疗机构间检查检验结果的互认,已成为2024年省政府着力推进的民生实事项目之一。

该建设项目对医疗资源的整合和医疗体系整体运作效率的提升产生显著影响。对于患者来说,这一措施能够有效减少医疗费用;而对医疗资源来说,它则有助于减少资源浪费现象。

未来的展望

成果虽已显著,但仍有广阔的发展空间待挖掘。特别是那些尚未被纳入互认体系的项目,随着技术不断进步及临床研究的深入,未来有望逐步加入这一范畴。

患者群体普遍关注检查检验结果互认的未来走向,对此有何见解?欢迎各位在评论区分享您的观点。同时,我们鼓励大家点赞和转发此篇文章,以提升公众对这一便利政策的了解。