我国正积极推动医疗检验检查结果在各大医疗机构间的互通互认。这项举措与众多患者的就诊体验密切相关,理应是一项便民的举措。然而,现实中不少患者对此持有不同看法。这其中究竟有何隐情?这些问题值得我们进一步挖掘和研究。

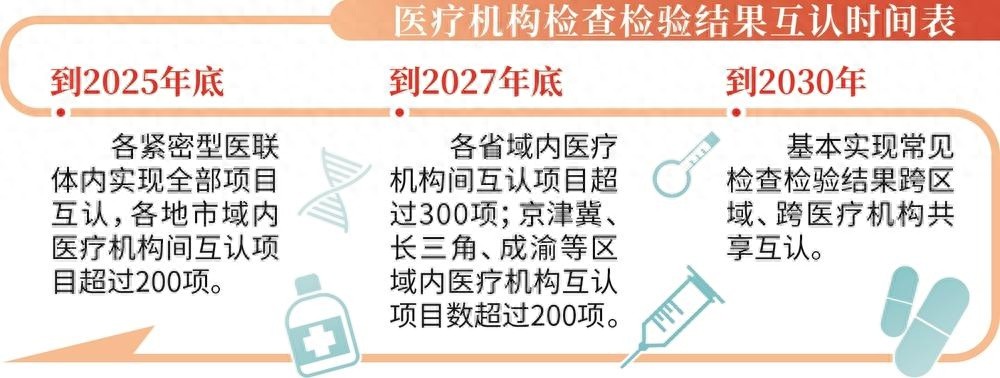

全国互认项目超百项

国家卫生健康委近期在新闻发布会上披露,全国已有24省份实现超过100项检验检查结果互认。这一成果反映出我国在医疗检验检查互认领域取得了显著进步。众多互认项目有助于减轻患者重复检查的负担,同时节约了医疗成本和患者精力。尽管如此,在实际应用过程中,仍存在诸多复杂问题。为此,我们必须深入分析影响互认工作的深层次因素。

生理代谢病情影响

焦雅辉司长在发布会上指出,临床诊疗中,患者生理代谢及病情进展可能导致检查检验结果出现波动。以血小板为例,其代谢周期约为8至12天,若超出此范围,可能需进行复检。疾病进展过程中,身体指标亦会随之变化,先前检查结果可能不再适用。这一现象是患者即便项目互认,却仍感到不便的实际原因,原因在于患者健康状况持续变化,进而影响医疗需求。

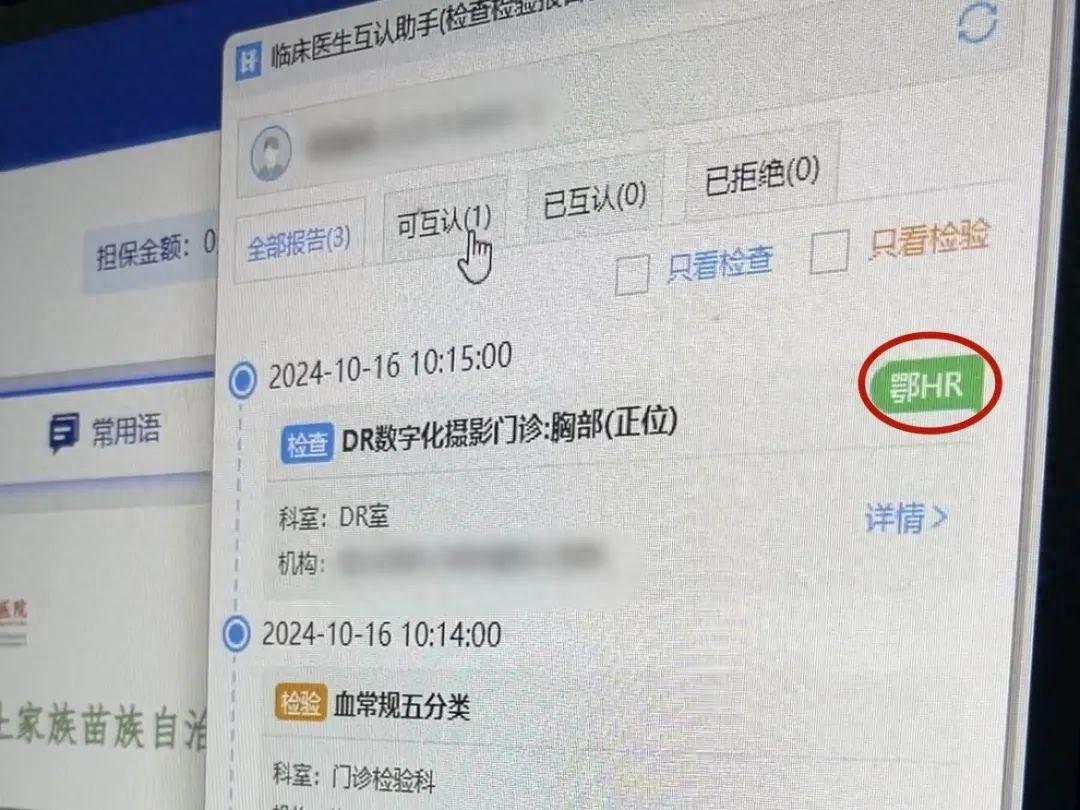

设备试剂参数差异

检查和试剂参数的设备差异是互认限制的重要因素。众多医疗机构使用的设备与试剂各异,这往往导致检测结果出现分歧。因此,患者在就医时,同一检查项目有时会被认可,有时则不被认可,这一现象较为复杂。由于各医疗机构的具体情况不同,不能一概而论,必须针对具体情况进行分析,这也使得互认工作的实施面临挑战。

六项情形可重新检查

卫生健康部门规定了六种情况下接诊医生可进行复查的具体情形。首先,当病情变化导致检查结果与临床表现或诊断不一致,无法满足诊疗需求时;其次,当检查结果在疾病发展过程中变化迅速时;第三,对于手术、输血等重大诊疗项目前的检查,其结果至关重要;第四,患者处于紧急救治状态时;此外,其他情况也针对不同医疗实际情况制定了具体规定。这些规定为医生在结果互认使用方面提供了明确的指导,并可能影响患者对互认结果的实际感受。

北京细化执行场景

北京市依据国家规定并结合本地实际,将可复查的情况细分为11种不同场景。卫生健康委员会副主任李昂指出,在全市医疗机构培训中,他特别强调医生需关注患者安全,并在确保医疗质量与安全的前提下,根据病情做出判断。这一举措无疑使互认工作执行得更为精细和深入,为医生在诊疗过程中提供了更明确的参考依据,从而有助于互认工作在不同医疗场景中更加顺畅地推进。

加强医患沟通解释

焦雅辉指出,医疗机构及医务人员应强化医患间的交流。若检验检查结果无法相互认可,详尽解释说明至关重要,有助于赢得患者的理解和赞同。此外,北京市还对医生未认可的原因进行监测和分析,以改进现存问题。有效的医患沟通有助于患者理解互认工作的复杂性,减少误解,进而促进互认工作的顺利进行。

我们询问广大读者,在就医体验中是否遭遇过检验和检查结果互认方面的困扰?我们期待您对这篇文章给予点赞和转发,同时,欢迎您在评论区参与讨论。