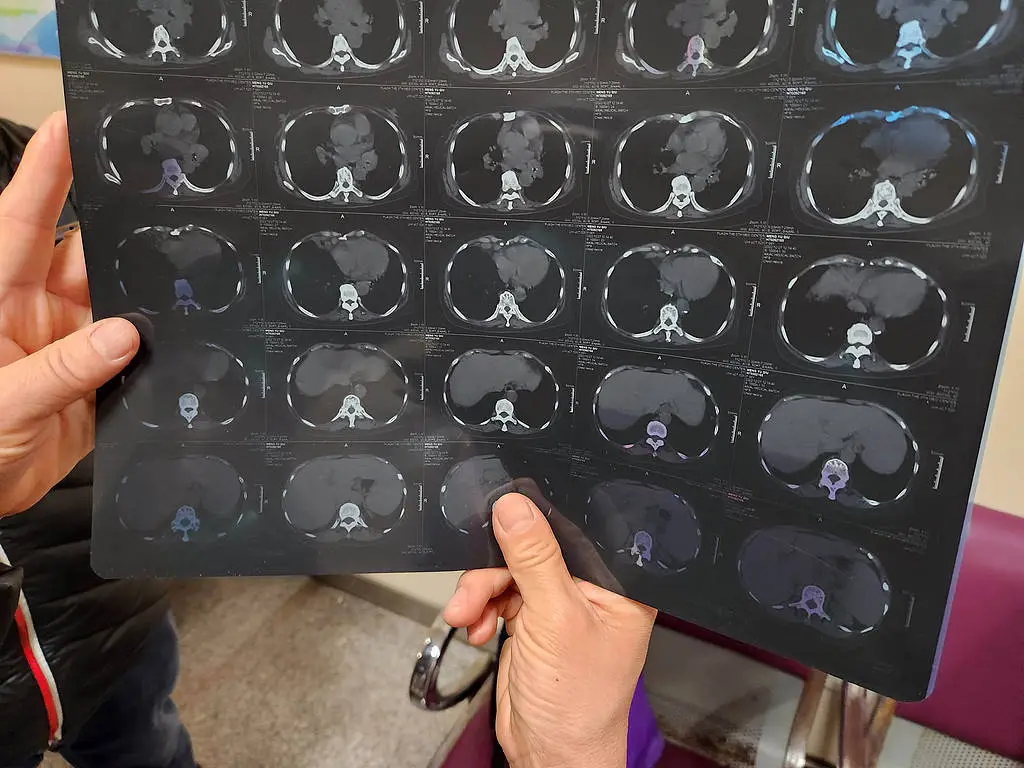

2023年1月2日,北京海淀地区的医生对患者的CT影像进行了审查,这一事件引起了人们对医疗检查结果互认这一关键问题的关注。11月27日,国家多个部门发布了相关指导方针,北京也在积极推动相关工作。这一举措对患者的就医体验产生了重大影响,其具体进展情况值得进一步研究。

部门指导意见发布

11月27日,国家卫健委、国家发改委、财政部等七部门共同发布了《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》。该政策将保障医疗质量与安全作为首要任务,以接诊医师的判断为依据,致力于推动互认进程。鉴于医疗资源紧张及患者常遭遇重复检查的问题,该指导意见的发布旨在解决这些实际痛点。此举标志着提升医疗服务效率的关键步伐,为广大患者带来了新的希望。

国家卫健委当天举办新闻发布会,对相关情况进行了介绍并解答了疑问。此举体现了国家对此事的高度关注,展现了推动多方合作、确保工作按计划、高效进行的决心。

北京举措之区域联动

北京市在推进检验结果互认方面采取了多项有效措施。在区域合作层面,北京市致力于增加互认的检验项目及参与机构的数量。全市共有181项检验项目和300项影像检查项目实现互认,这些项目包括血常规、尿常规、血生化、胸部X光、CT等常规检测。这些项目大约覆盖了民众就医时70%-80%的常规检查需求。数据显示,北京市在检验项目数量和覆盖范围上已取得显著成效。

京津冀鲁区域内取得成效显著。60项检验项目在1118家医疗单位间实现互认;京津冀区域内,影像检查方面已有30个项目在503家医疗单位间实现资源共享。这些数据表明,区域间的协作力度持续增强,极大地便利了区域内有医疗需求民众的生活,显著减少了不必要的重复检查。

质量管理加强

北京市在推进互认工作的过程中,亦注重强化医疗质量管理。该市致力于提高检验和检查的统一性,充分发挥医学检验及影像两个质控中心的功能。已构建起覆盖市区两级的质控体系,这一体系不仅体现在框架搭建上,更体现在一系列实际操作上。比如,已制定并下发了大量质控标准和方案,以此实现全面且细致的管理。

管理手段呈现多元化特点,涵盖了线上监测及分析,以及线下检查和指导等多种质控管理手段。在追求质量管理提升的过程中,确保信息透明至关重要。公众可通过北京市卫生健康委员会官方网站的便民服务板块或“京通”健康服务小程序,查询相关医疗机构的质控信息,从而在挑选医疗机构时获得清晰依据,实现更为理智的选择。

患者就医体验的改善

北京市在相关领域的努力成效显著,患者的就医体验正逐渐提升。过去,患者在多家医疗机构就诊时,频繁的重复检查不仅浪费了宝贵时间,也显著增加了医疗费用。比如,患者从一家医院转至另一家,若因检查结果未得到互认,便需重新进行如胸部CT等常规检查。目前,此类情况正逐渐减少,尤其在京津冀鲁等区域内,检查结果的互认和共享机制为众多跨区域就医者带来了便利。

区域间及本市内部互认项目的实施,显著降低了患者就医所需的总时长。原本可能占用一上午或整天的检查流程,因互认结果得以大幅缩短。这一变化使得就医效率得到提升,广大民众对此感受尤为明显,成为政策实施成效最为突出的体现之一。

不同区域成果对比

京津冀鲁区域在检验项目互认方面拥有60个项目,覆盖1118家医疗机构,相比之下,京津冀区域的影像检查互认项目仅有30个,涉及503家机构。这表明京津冀鲁在检验项目互认上资源整合更为丰富,范围更广。而在影像互认方面,京津冀区域相对较小。这种差异与各地区的医疗资源分布和整体发展水平密切相关。尽管如此,各区域均致力于推动互认工作的积极进展,整体发展态势良好。

未来发展的展望

目前,检验结果互认工作已取得积极进展,尚有拓展余地。以复杂检查项目及针对特定疾病的检查为例,互认的可能性尚待研究。展望未来,随着技术的进步和医疗合作的深化,互认项目可能覆盖更广泛的检查类型。同时,如何协调互认与特殊情况下复检的关系,亦需不断探讨。

各位读者,在就医过程中,您是否曾遇到需要多次进行检查的情况?欢迎您在评论区讲述您的经历。同时,恳请您为本文点赞及转发,以便更多人士能关注并认识到医疗领域这一关键性的进步。