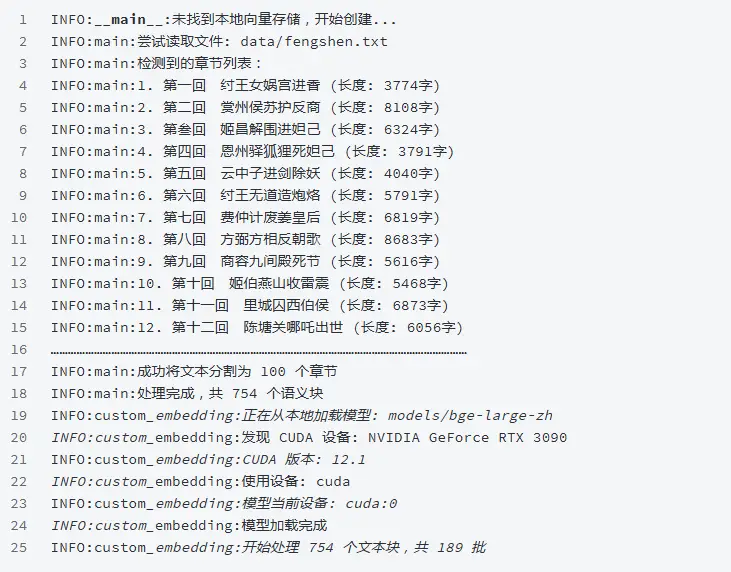

武汉理工大学环境与资源工程学院的徐琛团队在盾构机研究方面取得的重要进展,引起了广泛关注。这些成果对复杂地质环境下的盾构机施工效率及安全性具有重大影响,成为工程领域的显著成就。

研究的背景与难题>

我国部分工程建设项目中,盾构机施工遭遇众多困难。以引江补汉工程为例,该工程地处我国第二、三阶梯过渡带,隧洞深埋地下,用于输水。其最深埋设深度达1182米,超过600米的深埋段占比高达45%,是目前在建难度最高、长度最长的引调水隧洞工程。地质条件复杂,岩爆、涌泥、大断裂等风险频发,对盾构机安全破岩能力提出了严峻考验。

传统的盾构机在掘进过程中,往往依赖于操作人员的个人经验。然而,在遇到特殊地层时,其表现往往不尽如人意。因此,迫切需要研发新的技术和策略,以提升盾构机的施工效率及风险应对能力。

智能感知预测决策技术>

徐琛团队运用人工智能大模型等先进技术,成功研发了盾构机掘进性能的智能感知与预测决策技术。该技术相当于为盾构机配备了“智能之眼”。此技术使盾构机能够实时获取岩石的岩性、强度及硬度等关键数据。基于这些信息,盾构机能够预先判断地质条件,并采取更为科学合理的掘进策略,从而显著减少卡机处理时间等优势。

这项技术创新意义重大,能够显著提升盾构机施工效率。同时,它还能减少因地质条件未知所引发的风险。在复杂地质环境中,盾构机的挖掘作业因而变得更加安全与可靠。

深入现场收集数据>

徐琛团队为提升技术研发水平,近年来频繁进入武当山深部引水隧道进行实地研究。工作环境极为恶劣,他们需在地下800米深处,狭窄至仅能容身一人的隧洞中往返多次。即便如此,他们依然在这样的环境中开展现场试验,对装置进行调试,并搜集了来自不同岩层的盾构机受力信息。

收集自现场的资料构成了后续研究的关键支撑。工程师们运用仿真手段,模拟了盾构机挖掘时的不同工况,对卡机原因进行了详尽剖析,并据此调整施工参数,以协助盾构机摆脱困境。

实验室模拟场景与工作成果>

实验室内仿若隧道模型。墙面两侧展示着类似教科书中插图般的坚固岩石。地面上陈列着多种“破岩”工具,以及小型采矿火车。在此环境中,通过精确调整测试时长,可获取岩石承受力的相关数据。信息显示,仅需八分钟,岩石样本便能够承受约60吨的压力。这些数据有助于减少隧道坍塌的风险。

通过将实验室模拟与现场数据收集相结合,研究者们能够全面深入地研究并优化盾构机的掘进过程。这种做法有助于提升盾构机在不同工况环境下的适应能力。

十堰的救援经验与积累>

2022年4月,十堰市水资源配置工程现场,一台小直径盾构机遭遇故障。该设备被夹在复杂的软硬岩层中,处境如同陷入迷宫。徐琛团队随即展开救援,对左侧岩层进行拓宽作业,并采用灌浆技术加固破碎的岩层。这一过程持续了超过半年。

尽管投入了众多时间和精力,救援行动不仅成功帮助盾构机摆脱困境,还为其后续技术发展积累了珍贵经验。这一过程标志着团队技术的持续进步和拓展。

扎根工程一线的信念>

徐琛自本科阶段便投身于工程领域的前沿工作。尽管多数人对外场工作的艰辛条件持保留态度,他却持有不同看法。他认为,深入理解现场的实际需求和挑战,是研发出切实可行的技术的关键。在他看来,现场环境本身就是最佳的实验场所。这种深入工程一线的坚定信念,激励着他及其团队在盾构机研究领域持续奋进,致力于为更多盾构机探索出最理想的“穿山越岭”路径。

在此,本平台向读者提问,关于此类技术在盾构机领域的广泛应用,大家预计会遇到哪些挑战?恳请各位发表见解,并给予文章点赞或分享。