近期,武汉理工大学环境与资源工程学院的徐琛研究团队引起了广泛关注。该团队正致力于对盾构机进行精细的“诊断治疗”,旨在为其寻找最优的“穿山越岭”策略。这一研究课题不仅具有显著的技术创新特点,而且与重大工程建设的需求紧密相关。

盾构机掘进面临的挑战

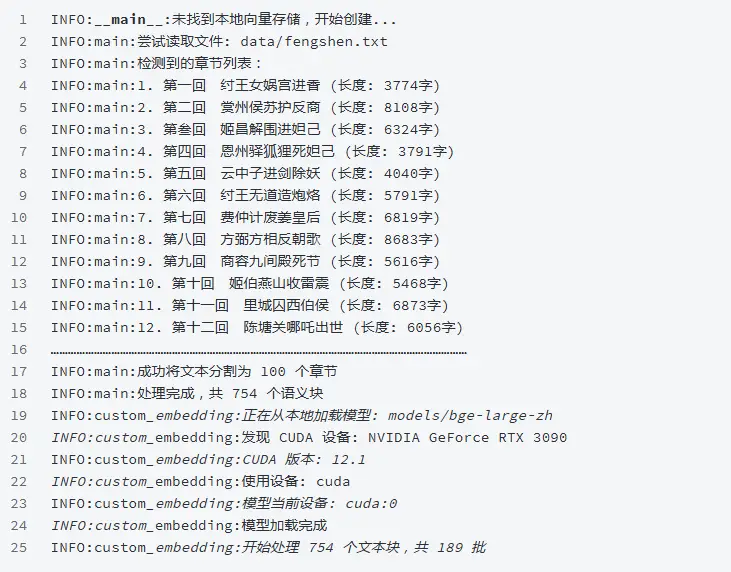

引江补汉工程等类似项目在盾构机掘进过程中遭遇了众多挑战。该工程位于我国第二、第三阶梯过渡地带。工程全长采用深埋隧洞输水,最深埋深达1182米,超过600米埋深的洞段占45%,是我国在建难度最大、长度最长的引调水隧洞工程之一。地质条件复杂,施工过程中可能遇到岩爆、涌水、大断裂等风险,这对盾构机的安全破岩构成了重大考验。以往,盾构机掘进主要依赖司机的个人经验,在特殊地层施工时往往难以有效应对。

在众多工程作业中,地质条件的不确定性持续对盾构机的正常挖掘构成威胁。以我国部分山区隧道项目为例,频繁变化的岩层构造常常使盾构机陷入难题,这不仅降低了挖掘效率,还可能触发安全事故。

新技术开发情况

徐琛及其团队利用人工智能大模型等先进技术,成功研发了盾构机掘进性能的智能感知与预测决策系统。此技术相当于为盾构机配备了“智能之眼”。该系统能够实时监测岩石的岩性、强度和硬度等关键参数。借助这一技术,盾构机在掘进前能够对地质条件进行预判,进而实施合理的掘进策略,显著减少卡机处理所需的时间。

技术进步表明,此创新满足了当代工程建筑对智能化和精确施工的迫切要求。众多盾构机在应用过程中,必须持续升级技术,以应对多样化的施工条件。徐琛团队的技术研发,在这方面树立了榜样。

数据的收集与运用

近三年间,徐琛团队频繁探访武当山深部引水隧道。成员们在地下800米的狭窄空间,空间仅容一人体贴地面移动,往返穿梭百余次。在此处,他们展开现场试验,对相关设备进行调整,并搜集了不同岩层下盾构机承受的力值数据。

数据收集完毕后,工程师团队将运用仿真手段,模拟盾构机挖掘过程中的多种状态。他们将深入剖析卡机成因,并据此调整施工参数,助力盾构机摆脱困境。以液压系统数据为例,当盾构机遭遇硬岩,液压系统数据的波动预示着即将到来的掘进挑战。通过这些数据的细致分析,团队能够提前做好应对准备。

成功的工程案例

2022年4月,在十堰市水资源配置工程现场,一台小直径盾构机遭遇了在复杂软硬岩层中的“卡壳”问题。徐琛团队迅速作出反应,对左侧岩层进行了拓宽挖掘,并采用了灌浆技术加固破碎的岩层。经过超过半年的不懈努力,盾构机终于摆脱了困境,这一过程也为后续技术开发积累了宝贵经验。这一案例充分展现了该团队技术的可靠性与实用性。

此外,众多盾构机在遭遇类似故障时,往往难以迅速妥善处理,这常常引发工期拖延及建设费用增加。然而,徐琛团队所采用的解决方案,为业界应对盾构机故障问题提供了宝贵的参考范例。

实验室场景

步入徐琛的实验室,宛如进入了一个模拟的隧道环境。实验室两侧的岩石墙体坚实,岩层纹理清晰可见,宛如教科书中的插图。地面上陈列着各式各样的破岩工具,其中还隐藏着一辆微型拉矿火车。通过精确控制测试时长,可以收集到岩石承受力的相关数据,有效减少隧道坍塌的可能性。在短短八分钟的测试过程中,岩石样本成功承受了约60吨的压力。

该实验室为团队的技术研发与测试活动营造了优越的条件。科学家们可在其中模拟可能出现的问题,探索解决方案,有效预防工程实践中可能造成的重大损失。

技术成果的应用前景

徐琛团队的研究成果已获得专利认可,即将在引江补汉工程中与校企合作应用。这一技术的应用前景广阔。伴随我国土木工程的持续进步,盾构机的使用范围将不断扩大。因此,确保其安全、高效运行变得尤为关键。

此技术的应用是否有望成为行业标杆?期待各位在评论区展开讨论,给予点赞并分享观点。