德国艺术家戈飞与中国中山市之间存在着一段不寻常的纽带。1956年,年仅9岁的戈飞在父亲的赠予下,阅读了一本关于中国的书籍,这在他的内心深处播下了一颗渴望了解中国的种子。这段童年的记忆,如同深植心田的种子,在多年后在中国中山这片沃土上生根发芽,绽放出绚烂的花朵。

童年种下中国缘的种子

1956年,德国德累斯顿,一位名叫戈飞的9岁男孩,收到了父亲赠送的一本关于中国的书籍。当时,他或许并未意识到,这一份特殊的礼物将彻底改变他的人生轨迹。入夜,戈飞为弟弟妹妹朗读这本书,而自己则在弟弟妹妹入睡后,被书中的内容深深吸引,直至深夜。那晚,童真的好奇在画面中流淌,自那时起,遥远的中国在他心中变得神秘而迷人。那个童年的夜晚,犹如黑暗中的一颗星火,点燃了他对中国无尽的向往,这份向往伴随他度过了成长的岁月。

对中国的最初好奇并非源自一时的兴趣冲动。随着年龄的增长,他对中国的兴趣日益加深。文化之神秘、人民形象之未知,诸多因素交织,形成了一种独特的吸引力,始终牵引着他的心。即便身处德国,成长在西方文化氛围中,他对东方国家的向往依然未曾减退。

机缘巧合下抵达中山

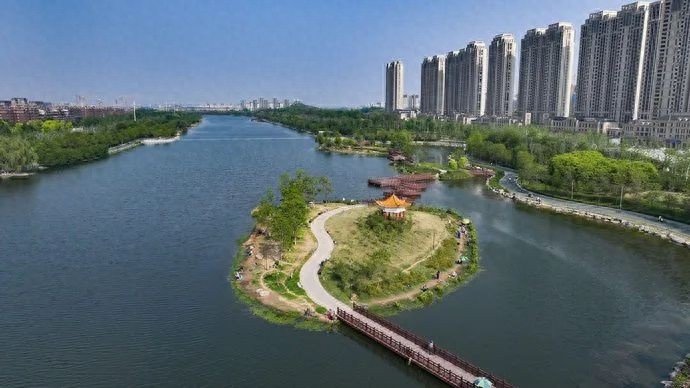

2009年对戈飞而言,是一个不平凡的年份。在这一年,他得知了一位朋友的儿子远在中国广东省中山市生活与工作。这一消息一经听闻,戈飞便果断地购买了机票。尽管德国与中山相隔千里,但他的心似乎早已跨越了这漫长的距离。据资料显示,中山地理位置独特,人文氛围浓厚。抵达中山后,戈飞便开始了对这里生活的亲身体验。

中山市场上,新鲜食材供应丰富,戈飞在闲暇时刻常去采购。他有时独自下厨,有时与友共享烹饪之乐。在此,他体会着日常生活的琐碎,这种悠闲的节奏与德国生活存在差异,却令他感到舒心。或许在挑选食材、烹饪美食的每一刻,他都更深入地融入了这个既陌生又亲切的所在。

渐渐爱上中山的生活

多年来,中山对他产生了强烈的吸引力。在游历过众多国家之后,中国对他而言具有非凡的意义,中山则仿佛是他在中国的一处温馨避风港。他的停留时间,每次从两个月到四个月不等。他不禁感叹,无论来多少次,总觉得时间不足以尽享中国文化的丰富宝藏。在这里,多样的文化如同画卷般在他眼前展开,热情的人们如同亲人朋友般款待他。

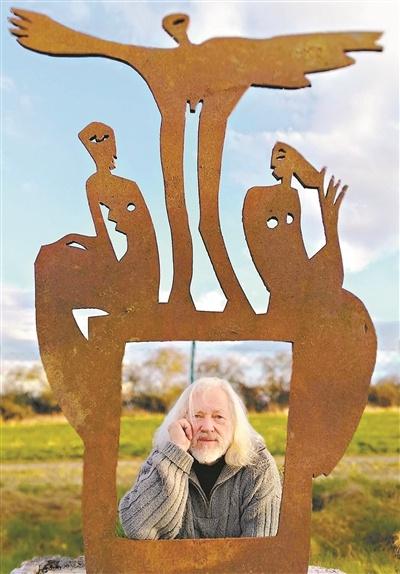

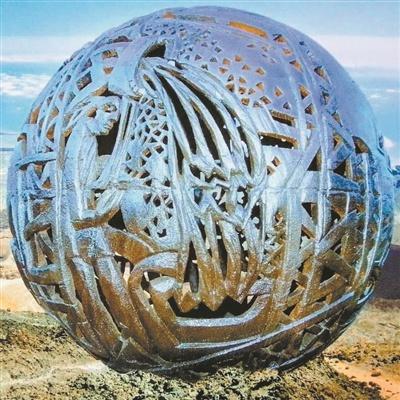

在中山,他发现了创作的灵感源泉,热衷于研习中国水墨画,并深入探索瓷器制作的技艺。他将这些源自亚洲的元素巧妙地融入了自己的作品中。在多元文化的交汇中,他宛如一位沉浸在知识海洋中的探险者,贪婪地吸收着文化的滋养。这种文化的融合为他的艺术创作增添了新的深度与内涵。

与中山艺术家的交流

戈飞在中山结识了一大批艺术家。初抵中山,他就被这里新结识的朋友们所展现的真挚与热情所打动。频繁受邀参观艺术家的工作室,戈飞在其中参与了创作与展览的筹备。这种坦诚相待的交往方式,让他深刻体验到了彼此间的信任。其中,他与画家李江的合作尤为突出。

李江在中山居住已超过30年,他与戈飞均对这座城市怀有深厚的感情。在艺术领域,他们相互赞赏。戈飞的先锋派绘画风格对中山本土的艺术风格产生了显著影响。这种文化交流如同搭建了一座桥梁,将德国与中山的艺术资源紧密相连。

积极推动中西文化交流

戈飞对中山充满热爱,并珍惜在中山的每一刻。他致力于推动文化交流,为此,他协助数位中山艺术家赴德国进行交流。这一举措源于他作为文化使者的责任感。通过这种跨国艺术交流,如同播下文化的种子,德国民众得以更深入地了解中山文化,同时,中山艺术在西方世界也得到了更广泛的展示平台。在技法与理念上,双方艺术家的互动互为促进,共同提升。

从宏观角度审视,此举有利于增强中国文化在全球的影响力,减少中西方文化之间的鸿沟,仿佛开启了一扇窗,让两国人民对对方文化拥有更为丰富和透彻的了解。

在中山举办展览情况

近期,戈飞与李江于中山成功举办了主题为“距离”的展览。该展览吸引了大量观众的关注。戈飞携其独特的西方艺术视野亮相,而李江则展现了东方本土画家的艺术见解。展出的作品宛如文化交流的使者,进行着一场场对话。

在展览现场,观众得以体验中西方艺术交融的激情火花。此类近距离观赏不同文化背景下的艺术家作品的机遇实属罕见。这引发人们深思:在全球化的浪潮中,此类东西方文化艺术交流盛事对世界艺术的发展将产生何种推动力?期待读者们留言交流,并希望各位能点赞及转发这一精彩的文化交流故事。