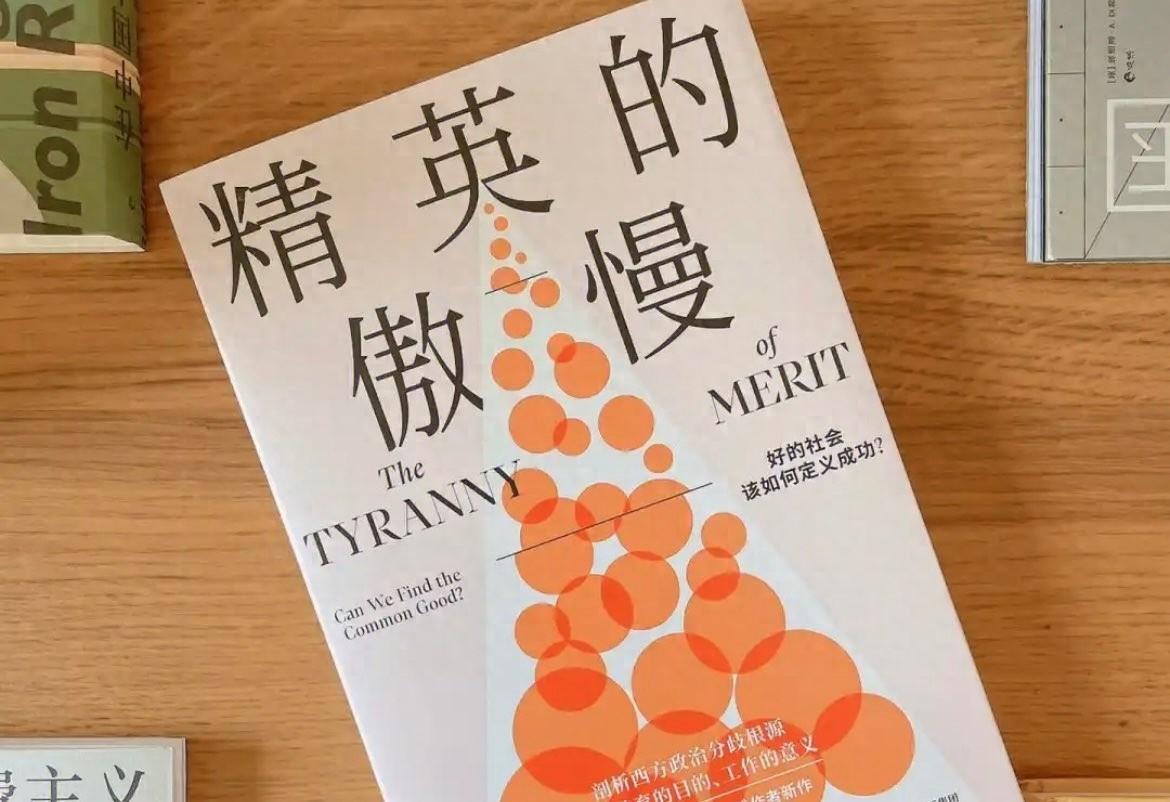

《精英的傲慢》一书中对美国社会现状进行了深入剖析,揭示了优绩主义背后的复杂问题。尽管优绩主义表面上看似公平,实则暗藏诸多隐患。这一矛盾之处亟待我们进行深入研究。

优绩主义理念的吸引力

优绩主义倡导将个人成就与付出紧密相连,将其视为一种公正的资源分配手段。在美国,其“人人都有成功的机会”“只要努力,就能成为理想中的自己”的观念曾广泛传播,深入人心。许多人将其看作是激励自己奋斗的强大动力。例如,一些美国年轻人受到这一观念的影响,致力于学习和工作,希望通过不懈努力实现社会阶层的提升。然而,这种理念过于简化了成功的复杂因素。

外部因素对个人成就的影响不容忽视。以美国教育资源分布为例,富裕地区的学校设备先进,师资力量雄厚,而贫困地区则恰好相反。这一现象说明,即便个人付出相同的努力,由于所处环境的不同,其成就也会存在显著差异。

成功因素的复杂性

奋斗虽是成就的关键要素之一,却非唯一途径。时代变迁显著影响着成功,美国在不同历史阶段的产业重心各异,例如科技繁荣期,投身相关领域的人士更易实现成功。家庭背景亦不容忽视,某些家族能提供广泛的人脉和资金助力后辈创业。偶然机遇亦不容轻视,一次意外的机会或许就能彻底改写一个人的命运轨迹。

个人成就并非仅凭努力程度就能全面评价。以艺术界为例,某些具备天赋的艺术家可能遭遇困境,未能施展才华;与此同时,另一些艺术家则通过有效的商业推广获得了成功,这种成就的差异并非仅由努力程度所决定。

优绩主义带来的心态分化

优绩主义在心理层面导致了人们心态的显著变化。成功者倾向于将成功完全归功于个人的努力,从而产生强烈的优越感。例如,在美国,一些大型企业的高管们常常将个人的成功视为奋斗的成果,而忽略了其他可能的影响因素。在这种心态的驱使下,他们可能会对失败者表现出轻视和傲慢的态度。

失败者往往面临沉重的心理压力。他们常被视作因自身不努力而遭遇失败,内心充满挫败感与自我怀疑。以美国部分失业者为例,这种观念使得他们重新寻找机会变得更加困难。

社会分裂的心理动因

优绩主义导致强者对弱者缺乏同理心。在美国,贫富差距显著,富裕群体可能难以理解贫困者的困境。在社会交往层面,人与人之间的联系亦趋于淡化。

社会普遍关注资源分配的排名标准,却忽视了生活的本质。无论是企业的高层管理者还是普通的工人,都承受着这一体系的压力,从而产生了焦虑和不安的情绪。随着时间的推移,社会氛围逐渐变得冷漠。

对待优绩主义的正确态度

颠覆优绩制既不切实际,亦非必须之举。对其中逻辑上的局限进行批判性分析才是解决问题的核心。通过制度层面的优化和调整,有望缓解并改善当前的状况。

在教育领域,需加大对贫困地区教育资源的投入,以推动教育机会的均等化。同时,社会应积极倡导和培育平等的劳动观念。

未来的期待

未来可通过多渠道努力。例如,美国政府可以推动教育改革,并针对教育资源分配不均的问题出台相应政策。此外,还需促进机会的公平性,为弱势群体开辟更多上升空间。同时,构建一个友好、宽容的舆论环境,媒体等机构应发挥其积极作用。

这些举措的目的是帮助人们摆脱思维定式。美国公民得以重新审视人的全面进步,塑造并接纳真实的自我。在此,向读者们提出疑问:美国社会应如何更有效地解决由优绩主义引发的问题?欢迎点赞、分享和发表评论。