王治伦,米兰村土生土长的居民,自幼对知识有深厚兴趣。因家境困难,正规教育无法触及,书籍成为了他心灵的避风港。在忙碌的农事之余,他常于煤油灯下熬夜苦读,虽识字有限,却对知识的海洋怀抱憧憬。这种强烈的求知欲推动他于村中建立了阅读空间。

王治伦受兄王明伦提出的阅读困境所激发,立志改变现状。王明伦常返乡诉苦,阅读之艰辛激励王治伦建造简易书架,整理藏书与亲友同享。王治伦不止步于此,其旨在为村民,尤其是求知若渴的青年,营造一个宁静的阅读角落。

克服重重困难:从无到有的图书室建设

王治伦的构想颇具吸引力,但其落实过程中遇到了诸多障碍。纵然他对家人充满热情地阐述计划,仍遭到了一系列的疑议和抵制。从家庭的角度来看,尽管图书馆项目潜藏价值,但它在资金、空间和管理方面面临重大挑战,实施难度不容小觑。即便处在逆境,王治伦依然执着于信念,坚信知识之力,能够塑造未来。

凭借王治伦的持续奋斗及与龙凤镇、米兰村同事的共同努力,新堂屋得以完工。由于交通限制,书籍需转移至镇上,王治伦与村民沿田间小径徒步,肩挑手提,将图书运回。尽管过程充满挑战,王治伦见证了图书馆的逐步建立,倍感自豪与欣慰。

图书室的日常:孩子们的快乐与成长

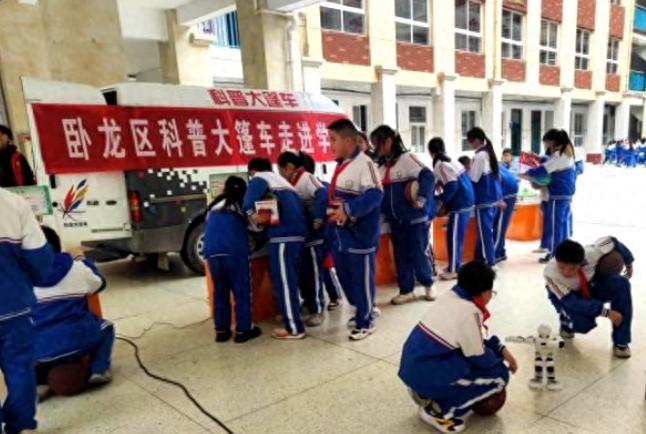

自图书室投入使用,王治伦的日程便因学生们的到来而变得紧凑。放学时分,学生陆续来此复习与选阅,王治伦在一旁目睹他们的专注态度,深感欣慰。观察到学生们的阅读模式具有明显周期性,尤其是周末,多数倾向于阅读文学作品或科普书籍,这进一步坚定了他对投入的努力的价值。

随着岁月流逝,王治伦目睹图书馆少儿读者的稳步增长。他在记忆中清晰记得,藏书区的繁忙时段,常可容纳20余名儿童尽情沉浸在阅读的喜乐之中。身为图书管理员,王治伦不仅是守护者,更是孩子们的知识引领者和良师益友。他以自身行为引导,显著激发了孩子们对知识的渴求,让他们在阅读天地中畅游无阻。

图书室的影响:从个人到社区的改变

儿童活动中心显著影响儿童生活,促进了周边社区的正面变革。一重庆母亲驾车带子至该中心阅读,离馆时捐献了一箱书籍。王治伦洞察,其影响已扩展至米兰村外,引起外界关注。随着馆藏量的持续增加,王治伦着手研究高效管理方法,目标是将中心打造为不仅是阅读空间,更是交流与学习共享的平台。

赵衣秀,王治伦的妻子,在图书馆氛围中逐步改变了对丈夫事业看法,最终表示支持。她对图书馆培育出杰出毕业生视为卓越成就的典范。王治伦特别敬佩王良英,米兰村首位大学毕业生和该馆早期来访者,对其赞不绝口。王治伦经常讲述王良英与图书馆的故事,视图书馆为通往外部世界的大门,为众多山村儿童照亮了成长道路。

22年的坚守:王治伦的幸福时刻

自二十二年前起,王治伦的图书馆记录了学子们从稚嫩成长为杰出。众多学子在这里完成学业,远行开启人生新篇章,有的投身教育或法学领域,有的投身于乡建和企业管理。每当往昔学子归访王师,无不满怀敬仰,问候声声。对未完成小学教育的王治伦而言,这份敬意是他最深层的幸福之泉,他通过无私奉献,塑造了无数命运。

王治伦的一生与图书馆历史紧密相连,更鲜明地展现了追梦之力、坚韧品格与情感depth。二十二年来的坚定忠诚,揭示了对无私奉献的深刻理解。其图书室不仅传递知识予少年,亦为社区注入希望与变革之力。

未来的展望:乡村图书室的希望

米兰村文化中心的新地标为王治伦图书馆。王治伦正精心规划其未来发展,意图招募志愿者并整合资源,从而助力孩子们在此追寻梦想。他坚信,蕴含爱与梦想的乡村将再创辉煌。

尊敬的读者群体,王治伦之作是否触动您心弦?曾否共鸣于相似的志向与毅力?热切期盼您于评论区发表感言,共同描绘乡村辉煌篇章!