近期,德钦县人民法院下属的拖顶人民法庭顺利处理了一起关于劳务合同的争议案件,帮助劳动者追回了应得的报酬,有效解决了他们的工资问题。现对这起案件进行深入分析。

案情冲突

龚某在拖顶乡家中施工建造房屋并铺设瓦片时,聘请了原告和某进行劳作。在双方完成工作并结算后,龚某理应向和某支付16965元的劳务费用。但事实上,龚某仅支付了3000元后便与和某失去联系,长达两年时间。在此期间,和某多次尝试催讨剩余的13965元无果,最终将龚某告上法庭。这一事件导致和某辛勤付出的劳动未能获得应有的报酬。

调解定策

案件受理后,负责审理的法官立即对相关资料进行了仔细审查,认定案件事实明确,标的金额不大,因此决定优先采取调解方式来平息纠纷。法官为了迅速解决当事人的问题,防止矛盾进一步恶化,决定立即前往被告的户籍所在地进行实地调查。通过向被告的家人进行法律解释,最终成功联系到了远在省外工作的龚某。此次调解策略精准得当,为案件的顺利解决打下了坚实的基础。

庭审规划

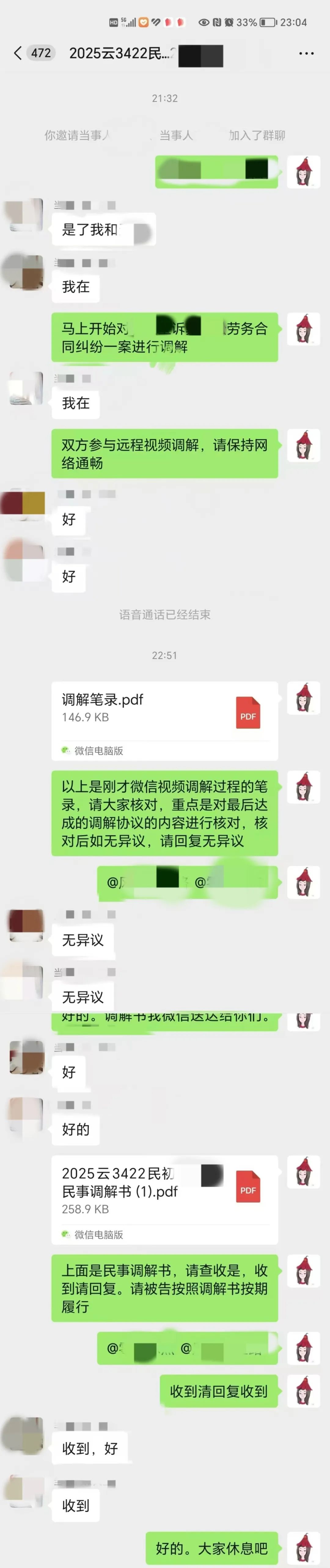

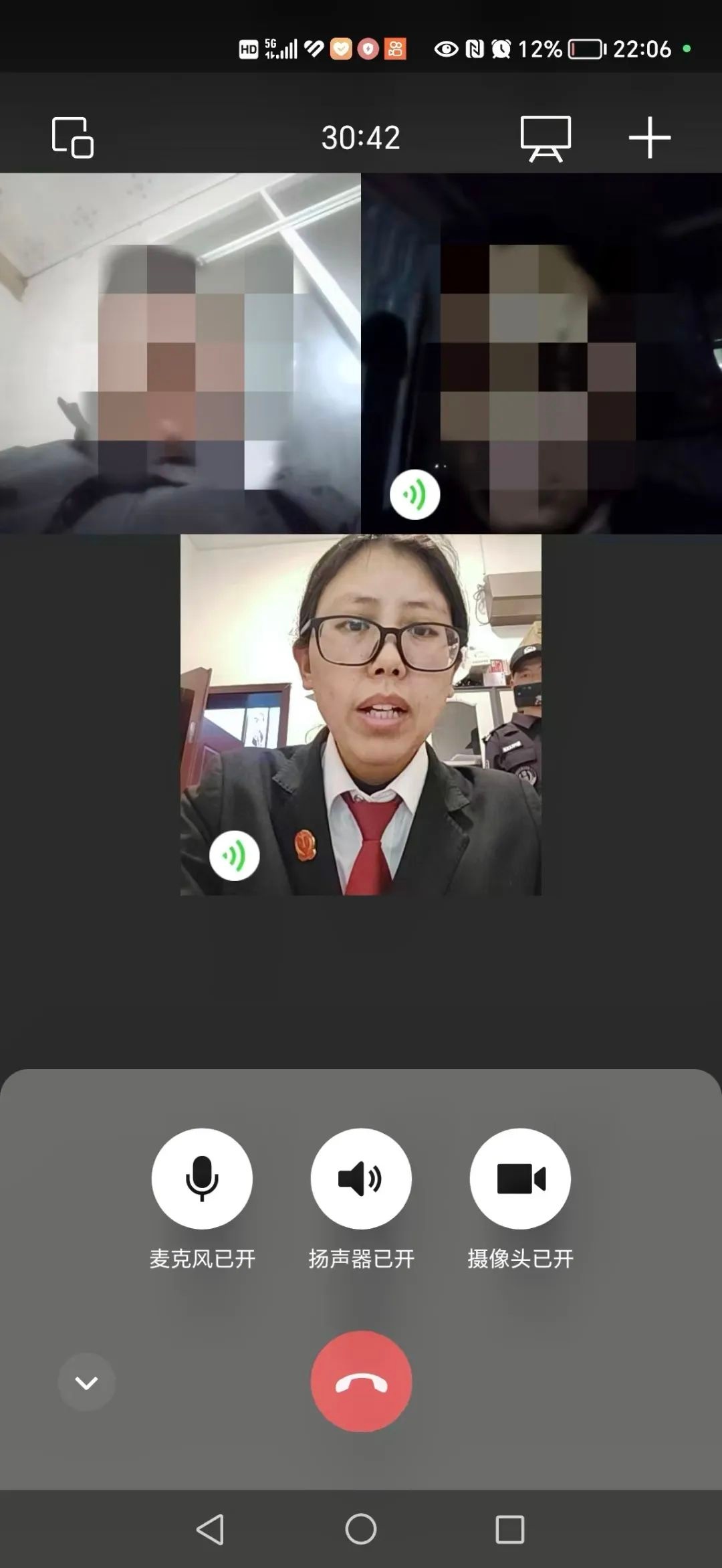

考虑到龚某跨省来回不便,为减少其诉讼负担,在双方均表示同意的情况下,法院选择通过互联网远程庭审的方式处理此案。然而,由于双方的文化水平较低,尽管多次指导,仍未能掌握小程序的操作。因此,承办法官通过微信建立了沟通群,于晚间安排双方进行远程调解,这种庭审方式实现了灵活调整。

矛盾协调

在调解过程中,龚某表示面临资金周转难题,暂时无力全额支付工资。承办法官从法律和人情的角度出发,与双方进行了细致的沟通。法官向龚某阐明了拖欠劳务费用的法律后果,并努力安抚了某的情绪。经过多次的交流,双方最终实现了和解,并同意共同探讨解决方案。这次矛盾的妥善处理充分体现了法官的专业素养。

经验支撑

近年来,拖顶人民法庭持续推广新时代“枫桥经验”,坚持“如我在诉”理念以解决纠纷。在此过程中,他们重视法律与情理的有机结合,并致力于提升调解工作的效率与成效。这一举措不仅成功化解了该劳务合同争议,同时也为未来类似案件的处理积累了宝贵经验。

权益提醒

劳动合同能够确立劳动关系,并明确双方的权利与义务。劳动者在提供劳务时,应妥善保存相关证据,例如劳动合同、工资支付凭证等,以保障自身权益。同时,用人单位亦应秉持诚信原则,确保按时足额支付报酬,共同促进和谐稳定的劳动关系。本次案件亦提醒社会各界关注劳动者权益保护。

关于此类劳务争议,人们还在探讨更优的解决途径。我们期待您的观点,欢迎在评论区参与讨论。如若您觉得本文对您有所帮助,不妨点赞并予以转发。