12月27日凌晨2点17分,成渝中线高铁建设领域传来喜讯。中铁大桥局在重庆市北碚区与沙坪坝区交界地带,成功实施了成渝中线重庆枢纽1标段井口双线特大桥下穿沪蓉高速的“托梁换柱”工程。此举迅速引发了广泛关注。

工程基本情况

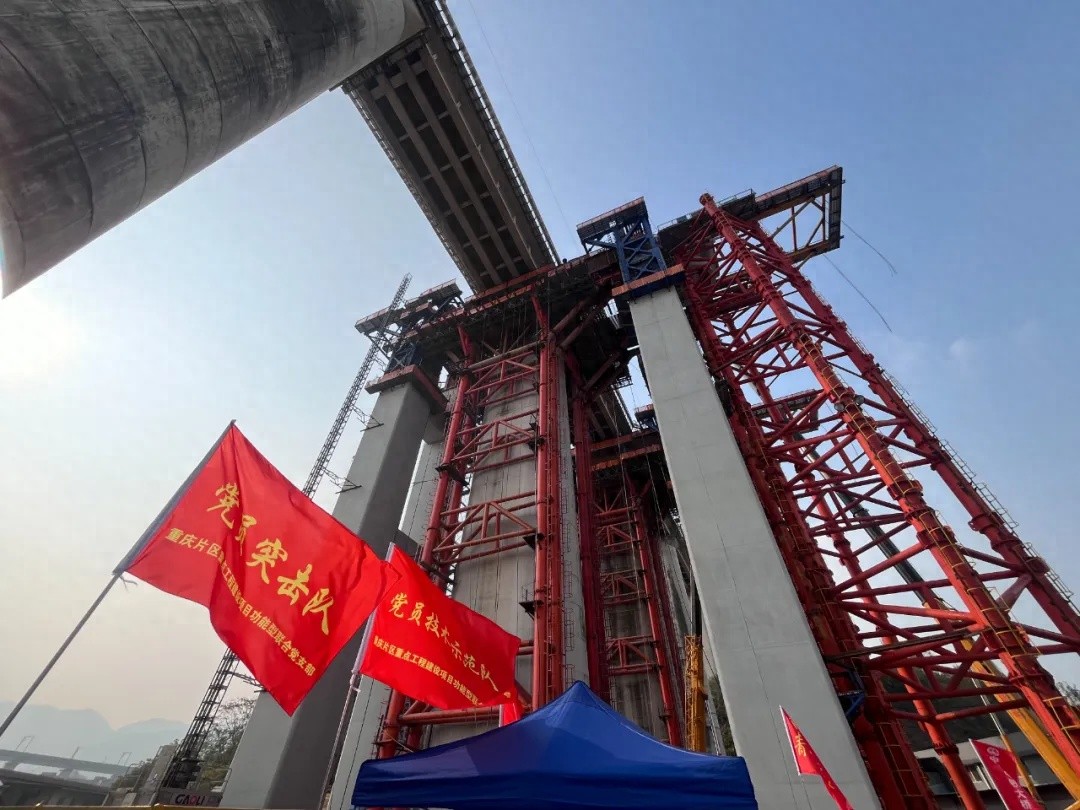

重庆枢纽1标段中的井口双线特大桥地处复杂,需穿越沪蓉线新井口嘉陵江特大桥,两桥交叉角度约为13度,交叉段长度达115米。此桥的必经之地已被23号和24号桥墩占据。这一特殊的地理环境和现有设施的制约,使得施工环境变得极为复杂。这不仅需要解决线路交叉的技术难题,还必须在确保既有铁路正常运行的前提下完成高难度施工,这对成渝中线高铁工程具有极其重要的意义。

此次“托梁换柱”工程操作难度显著,仅从操作层面即可窥见其复杂性。需承担起新井口嘉陵江特大桥原有T梁的支撑重任,同时,还需以两个新建门式墩替换大桥的23号墩和24号墩。这一系列作业的挑战性不言而喻,宛如在错综复杂的线路网络中进行精细而至关重要的更换作业。

技术难度与创新性

该工程的技术挑战极为严峻,科技含量显著。此类“托梁换柱”在铁路建设领域尚属首次尝试。在国内缺乏可参考经验的前提下,施工完全依赖自主研发与探索。由于缺乏前人经验可循,工程团队不得不边实践边摸索。这如同在黑暗中摸索前行,每一步都需格外小心。若此创新项目成功,将为国内铁路建设在类似复杂条件下施工开辟新的途径。

该工程在施工流程及质量标准方面要求极为苛刻。每道工序都如同精密配合的齿轮,任何环节的失误都可能阻碍工程的整体进展。从方案设计阶段对众多因素的全面考量,到现场施工环节的一线操作,每个步骤都如同一场涉及众多部门和人员参与的复杂接力赛。

团队协作与专家方案

张雄,中铁大桥局成渝中线重庆枢纽1标项目经理,指出,面对复杂局面,重庆建设指挥部协调中铁大桥局与设计单位的技术团队,协作如同精密齿轮。为制定科学方案,团队多次召开专家会议审议施工细节。从方案可行性到施工精度、工序配合,再到现场安全与设备管理,全面细致地考量了各个环节。此举彰显了团队协作的优势,而非分散作战的混乱。

会议每次都成为思维交锋的高潮,来自不同领域的专家汇聚一堂,就潜在问题展开深入探讨,并对各方案的利弊进行细致评估。这种团队间的紧密配合,是确保工程顺利完成的关键因素。

方案优化与准备工作

专家会议多次审议之外,他们持续对施工计划进行细致改进。这一过程犹如艺术家精雕细琢作品,逐步提升方案的精确度。现场进行了全尺寸异位模型测试,这一测试具有深远意义。它相当于一场预演,预先模拟施工过程中可能出现的各种情况,随后依据测试反馈对计划进行调整与优化。

精确控制至关重要,他们把每道工序的完成时间细化至分钟级别。这过程犹如一场紧张而有序的时间竞赛,任何一分钟的闲置或延误都可能造成无法弥补的损失。通过这些优化和准备工作,他们持续减少着不可预知的风险。

工程价值与经验积累

此次“托梁换柱”工程取得圆满成功,其意义不仅在于对成渝中线高铁建设的直接推动。从更广泛的角度审视,这一成就为国内铁路建设在复杂施工环境下的实践积累了宝贵经验。这一经验宛如指引方向的灯塔,为后续工程提供了参考依据。在类似穿越现有铁路线或遭遇类似高难度工序的情况下,其他地区可借鉴此次工程探索出的方法。

该价值显著超越了工程本身的完成度,同时标志着行业财富的累积。这恰似一位开拓者开辟了未知路径,继任者便能顺着这条道路行进得更为顺畅。

工程影响广泛

成渝中线高铁项目为国家重点项目之一。其中,重庆枢纽1标井口双线特大桥的关键工程取得成功,对整个项目产生积极影响。这一成就提升了工程进度预期,使得成渝中线高铁的投入使用时间更加明确。对沿线城市及居民而言,这将显著提升交通便利性,并加速城市间的融合与交流。

从经济视角分析,高铁的开通将推动沿线产业的提升与增长,进而推动区域经济的兴盛。以旅游业为例,便捷的交通将吸引更多游客前来。

请问各位读者,对于这一难度极高的铁路建设项目,其成功的关键要素还包括哪些?我们期待您的评论和交流,同时欢迎点赞和转发本篇文章。