近期,西安市的向阳公司成为公众焦点。这家公司曾一度陷入破产边缘,而现在却呈现出一派繁忙的生产景象。然而,它曾经历的困境并非孤例,背后蕴含着诸多故事。其中,鄠邑法院展现出的司法人文关怀和灵活司法手段尤为引人注目。

濒临破产的向阳公司

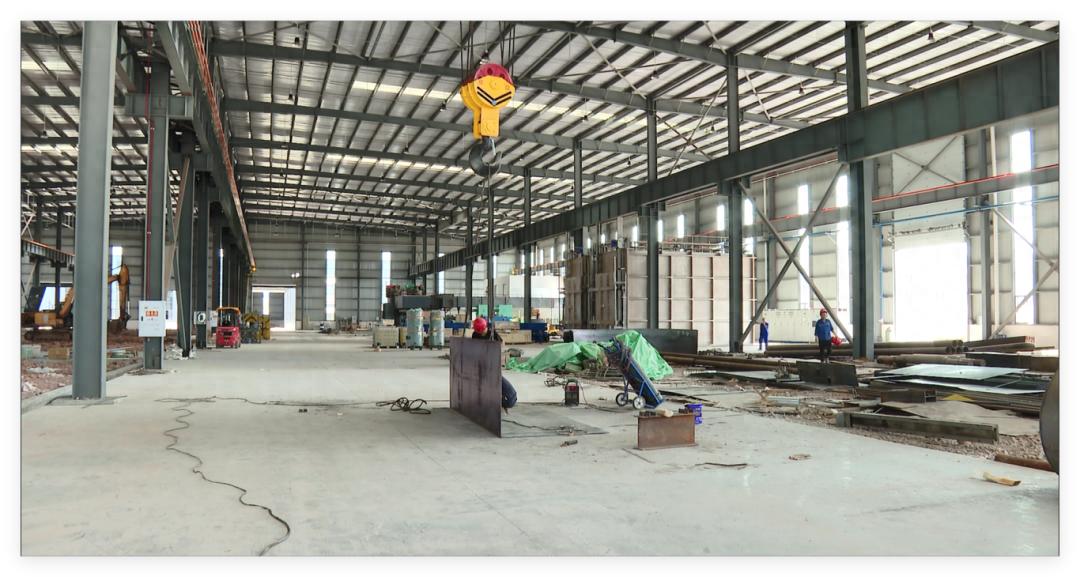

向阳公司坐落于西安市的一处创业园区。不久前,该公司面临严重困境。接到鄠邑区法院的强制执行通知后,公司管理层在办公室内显得焦虑不安。原因在于,公司初期在园区场地上的投资规模庞大,厂房内存放着众多价值不菲的精密设备,面临被强制搬迁的威胁。公司欠费问题主要源于技术创新的资金投入以及应收账款的尚未到账。

据调查,向阳公司作为一家高新技术企业,面临成本投入与资金回收的不平衡,这一矛盾导致了租赁费用的拖欠,形势相当严峻。

法院面临两难抉择

向阳公司领导向鄠邑法院执行人员李健行与马安文说明了公司的困境。两位执行人员听后陷入思考。虽然强制搬迁是执行程序的一部分,但向阳公司拥有发展潜力,此举可能对企业造成毁灭性打击。从宏观的营商环境角度考量,一个案件的处理对企业发展可能产生深远影响,法院需在执行规定与保护企业利益之间寻求平衡。

转换思路弹性执法

经过实地调查确认向阳公司情况真实无误,李健行与马安文调整了执行策略。他们制定了相应计划,并迅速展开多渠道沟通。积极与园区进行协调,向其阐述向阳公司的经营优势。在干警的有效沟通下,园区同意在向阳公司承诺两个月内偿还欠款的前提下,继续租赁场地。

企业努力渡过难关

向阳公司积极筹集资金。不久后,其成功偿还了拖欠的租赁费用。申请人随后取消了执行请求。法院依照法律规定,将向阳公司从失信名单中移除,并解除了相关限制。按照常规流程,此事似乎已得到妥善处理。

失信后遗症困扰企业

向阳公司虽已解决租赁及失信解除的难题,但面临后续压力。因曾入失信名单,银行贷款审批受阻,众多技术人才亦因顾虑而退缩。此情况对企业品牌、员工士气及客户信任均造成重大负面影响。

法院助力信用修复

向阳公司领导向李健行寻求帮助,并描述了公司所面临的挑战。李健行在充分了解情况后,告知公司其满足申请法院出具企业信用修复证明的条件。向阳公司迅速行动,立即提交了申请。法院依照规定批准,迅速颁发了《企业信用修复证明》和《自动履行证明书》。这一举措帮助公司成功获得银行贷款,并使新生产线得以启动。这一案例展现了鄠邑法院在执法中的温情。此执法方式是否适合在更广范围内推广?欢迎各位发表意见并点赞本文。