近期,有关于“公司以业务调整为由突然通知员工解除劳动合同”的事件引起了广泛关注。李先生及其几位同事在遭遇此类情况后,心中充满疑惑。这种做法是否合法?这一疑问迅速吸引了公众的注意力。

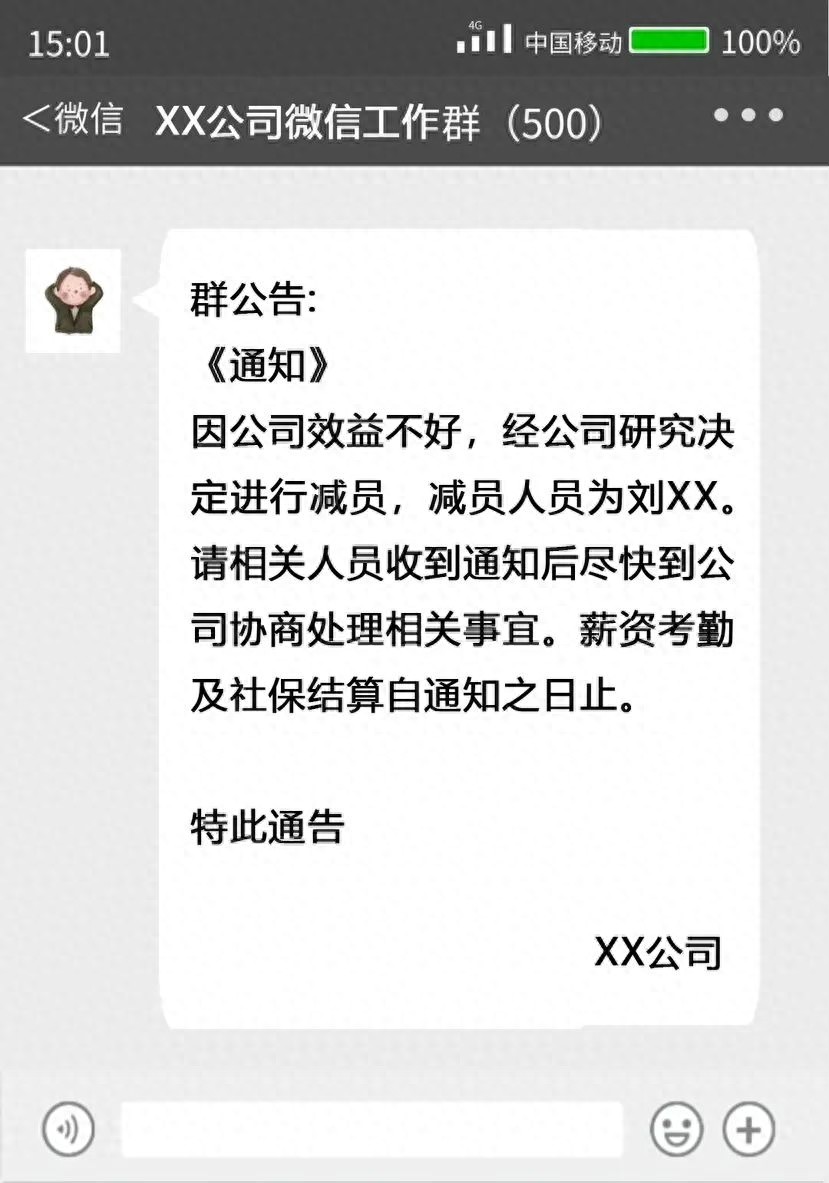

员工的遭遇

某些企业员工辛勤付出,如李先生,却因公司业务调整而接到解除劳动合同的通知,瞬间感到迷失方向。这种突如其来的消息,让员工们陷入困惑。这不仅涉及到工作问题,更对他们的生活造成了深远影响。员工们本在安心工作,筹划未来,却突然面临失业的威胁,心理上自然难以承受。

员工在公司中付出了大量精力与时间,寄望于能够持续稳定地工作。然而,公司突如其来的决定,无疑打破了他们的预期。员工们开始担忧未来的经济保障,生活焦虑情绪逐渐显现。这种情况并非个别现象,众多员工在类似情境下均处于较为弱势的地位。

律师的解读

值班律师对此情况提出了关键见解。他指出,仅以业务调整作为解除劳动合同的理由,并不必然合法。这一做法背后涉及一系列复杂的法律条文。《劳动合同法》明确要求,用人单位在解除劳动合同时必须符合法定条件。这并非公司可以任意决定的事项。

法律体系内,设有详尽规定作为支撑。该体系严谨,着重于保障员工合法权益。公司决策不得随意,须遵循法律依据。若无合法理由,员工有权捍卫自身权益。此举彰显了法治社会对员工权益保护的高度重视。

经济性裁员的条件

公司若因经济性裁员解除合同,需遵守严格的条件。在企业依据破产法进行重整的过程中,裁员具有一定的合理性。以某企业为例,在破产重组期间,通过精简人员以适应新的组织架构。此外,在生产经营面临严重困难,如行业不景气引发的资金链断裂等问题,企业为了减轻负担,进行裁员也是合理的。

企业在进行产业转型、技术革新或调整经营策略时,相关法规亦有所规定。即便条件符合,企业仍需遵循合法程序。企业需提前三十天向工会或职工说明情况,并征询其意见。同时,裁员计划需经过劳动部门的审批与报告。这些流程是确保员工权益得到有效保护的关键措施。

非经济性裁员的问题

若非经济性裁员,仅以业务调整为由解除劳动合同,极有可能构成违法行为。该公司未遵循法定程序,侵犯了员工的合法权益。此类现象在众多相似案例中均有发生,员工原本在正常岗位上工作,却突然遭遇无预警的解雇。

在面临此类情形时,员工有权采取行动维护自身权益。他们可选择要求雇主继续履行合同,并恢复原岗位。若岗位不复存在等情形发生,企业需按照经济补偿标准的双倍金额支付赔偿,此举亦是对违法企业的惩戒。

经济补偿计算

经济补偿的计算遵循既定规则。具体而言,员工在本单位的工作年限是计算标准,每满一年,将发放一个月工资作为补偿。以三年工龄的员工为例,其补偿金额为三个月工资。若工作时间不足一年但超过六个月,则按一年计算补偿,而工作时间不足六个月者,将获得半个月工资的补偿。

计算方式公正且合理。经济权益得到了量化的支撑。员工在估算应得补偿时,有了精确的衡量标准。

权益维护行动

李先生等人应依据个人状况及法律条文来保障自身权益,这是至关重要的。他们能够收集诸如工作记录等证据。在试图与公司协商时,拥有证据将增强他们的信心。若协商未能达成一致,他们可以向劳动管理部门进行申诉,或者寻求法律机构的援助。

若其他员工遭遇类似状况,亦应主动采取行动。在劳动力市场,员工权益的维护需主动争取。若你面临此类情况,将如何应对?期待读者在评论区热烈交流,同时,恳请点赞及转发本文,以使更多人士掌握劳动权益保护的相关知识。