近期,消费者对隐私权的担忧日益突出。特别是电商平台的“精准营销”策略,频繁成为争议焦点。部分消费者甚至感到自身隐私受到侵犯,如同被暗中监视或窃听,这一现象亟需深入探讨。

消费者遭遇“精准营销”

众多消费者曾遭遇类似困境。以金女士为例,她前一晚浏览了酒店信息,次日便接到推销电话。此类事件并非少数,众多消费者都曾遭遇过这种看似“周到”实则令人烦恼的精准营销。电商平台将消费者的浏览习惯作为营销依据,未征得消费者同意便进行推广,此举侵犯了消费者权益。消费者在不知情的情况下成为营销目标,未能得到应有的尊重。

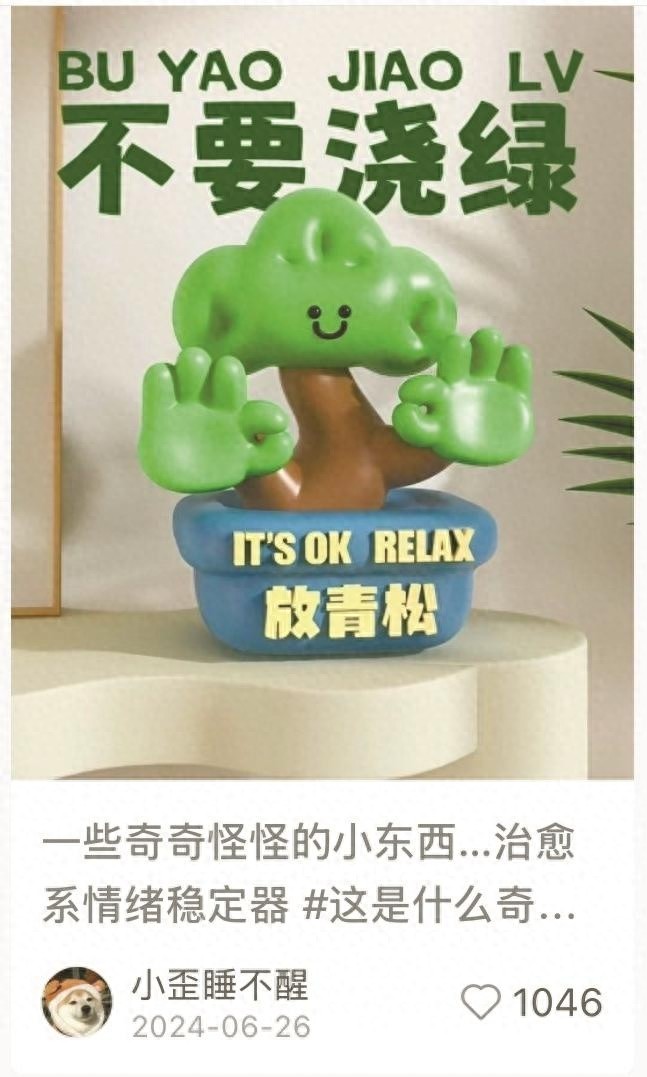

未经授权的营销活动可能给消费者带来不必要的干扰。例如,许多人正值忙碌时刻,突然接到此类电话,这会干扰他们的日常生活节奏,并影响情绪。

电商平台账号相关问题

金女士在其所使用的电商平台上发现了诸多账号相关的困扰。为了持续便捷地登录账户,她的个人信息已被存储于该平台。但当金女士试图退出账户以防止浏览习惯被记录时,她发现该平台不支持在退出账户后查看商品信息。与此同时,其他电商平台则允许用户在不登录的情况下浏览商品。

这导致了极大的不便。部分消费者或许只是想临时浏览商品,不愿通过登录账号来暴露个人隐私。此举可能导致消费者降低对平台的访问频率,从而对平台的声誉和收入产生不利影响。

线下与线上隐私保护差异

在实体店铺中,相关部门明令禁止商家以营销为目的搜集顾客的个人信息,如手机号码、肖像等。尽管如此,在电子商务领域,尽管手法各异,但同样存在借助消费者隐私信息进行推广的现象。

在“双11”等大型电商促销活动中,此类现象屡见不鲜。部分电商平台记录并利用消费者浏览信息,这一行为监管不足。由此,线上隐私保护的缺陷愈发明显,与线下形成鲜明对比。线上隐私保护亟需加强,以实现线上线下隐私保护水平的均衡。

输入法关联精准营销

电商平台不仅通过用户浏览记录进行营销,还与输入法结合实施所谓的“精准营销”。在此过程中,消费者的聊天记录被分析以推断其兴趣和偏好,进而进行针对性营销。例如,当用户提及与电脑相关的词汇时,平台便会向其推荐电脑类产品。

此行为更具隐蔽性。消费者很可能并未意识到自己的对话内容已被用作营销手段。此外,各平台之间的联动效应使得消费者隐私信息的传播范围更为广泛,挖掘程度更深,从而严重侵犯了消费者的个人隐私。

用户自身的隐私泄露风险

当然,并非所有隐私泄露事件均由平台有意造成。用户也可能因操作失误或受到误导而泄露个人隐私。以下载软件为例,在搜索过程中,往往会出现众多版本,其中除官方版本外,其他下载来源参差不齐,情况复杂。

下载软件若非正规途径,信息泄露风险极高。众多用户缺乏辨识能力,隐私可能在不知不觉中暴露,进而遭受精准营销的攻击。

隐私保护需加强监管

无论问题源自平台抑或用户个体,隐私保护问题均应受到广泛关注。监管部门亟需迅速制定针对电商平台及涉及隐私风险行为的专项规定。

那么,关于如何使消费者在享受网络服务便捷性的同时保障个人隐私,您有何见解?欢迎在评论区留下您的看法,同时,也请您点赞并分享这篇文章。