科研成就,虽似深藏的珍品,难逃实验室藩篱,未能成为生产之资。这些成就凝聚了科研者的智慧与辛劳,却因“畏难、抵触、无知”等疑虑束缚,未能发挥其潜能。此现状使得科研人员承受焦虑与无助,热切期望其成果能破茧而出,踏上市场,助力社会发展。

成果转化的挑战多面复杂,包括法律、技术和市场等多个维度的难题。任何环节的失败均可能造成全面失败。因而,科研者在转化科研成果时,常面临不确定的未来,并伴有焦虑情绪。他们对转化过程中可能存在的风险感到担忧,害怕劳动成果变成泡影。这些担忧与焦虑成为了成果转化进程中的主要阻碍。

华东师大的“科技成果转化门诊”

在上海市科委的指导下,华东师范大学携手专业技术转移机构创新设立“科技成果转化服务门诊”,专为科研人员提供个性化服务方案。此“门诊”旨在协助科研人员破解成果转化挑战,提供专业辅导和风险解决方案,以减轻法律、技术和市场等方面的风险负担。

门诊领域的专家团队汇聚了众多跨学科领域的杰出人才,涵盖成果转化、技术转移、知识产权管运、法律、投融资等专业。团队凭借深厚的经验与庞大的案例分析库,专注于为众多转换项目提供服务,服务对象包括上市企业。专家们从商业评估、策略规划、专利战略等多角度出发,为科研人员的转化挑战提供定制化解决方案,提供全面的“诊断”式辅助,帮助科研人员洞悉解决方案。

鲁力立的“教育元宇宙未来课堂”项目

鲁力立于2022年世交会上首次亮相“教育元宇宙未来课堂”项目,该计划迅速获得了广泛关注。该方案通过VR技术构建沉浸式教学环境,旨在让学生在虚拟环境中领略实学的乐趣。尽管备受青睐,鲁力立却遇到了市场营销的挑战。经过两年的积极寻求合作伙伴,他努力将项目推向市场,却遗憾未能达成目标。

于“科技成果转化门诊”环节,专家全面评估了鲁力立项目,涵盖市场定位、商业模式和技术实施等核心要素,并制定了详尽的转化策略。建议鲁力立与教育机构合作,研发覆盖所有学生年龄段的虚拟教学资源,实施线上线下融合的推广策略。同时,专家推荐鲁力立申请专利以保障技术不受侵权。这些建议提升了鲁力立的信心,促使他深化项目转化策略的优化。

孙越老师的植物碳封存研究

孙越副教授,华东师范大学生命科学学院专家,专注于植物碳汇技术的探索。凭借其创新的泥炭藓种植技术,孙教授致力于推动全球碳排放减排。已取得多项专利,并积极响应,探讨与产业界的合作。尽管如此,孙教授对于市场机制把握有限,在与企业合作中遭遇沟通难题。

在会诊过程中,专家基于知识产权保护及教师利益考量,向孙老师推荐了三项合作途径:启动校企合作项目、联合建设实验室及介入创业企业投资。专家针对每项方案进行了详尽剖析,辅助孙老师进行全面评估,成功选定与个人需求契合的方案。孙老师强调,这些建议增强了她对企业合作前景的信心,她坚信与企业携手能够将研究成果转化为实际应用,切实促进社会发展。

高良才的“挂号”之旅

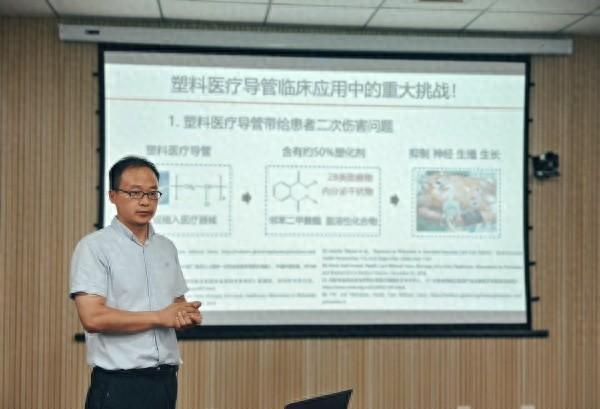

在高良才及其团队热情告别“门诊”之后,这位生命科学学院的高级工程师亟需预约专家,以便对其实施的生物新材料研究项目进行深入评估。该项目致力于为医疗领域引入一种更安全、高效的物料。鉴于他在寻求产业化途径时经验不足,高良才正遭遇难题。

在审评高良才项目期间,顾问团针对市场前景、技术实施性及合作伙伴构架等方面,拟定了严谨的商业化推进方案。提议高良才与医疗行业合作伙伴协作,开发多场景适用的生物材料,并通过临床试验加快市场接纳。同时,团队亦建议高良才申请专利以保障技术不被侵犯。这些战略显著增强了高良才的信心,推动他采纳建议,优化项目商业化进程。

华东师大的“门诊”计划

华东师范大学科技部门领导杨海波指出,为深化“首诊”项目成效,我校拟每月邀请知识产权及成果转化领域专家,以“会诊”形式搭建一个高效、精准、实用的交流平台,旨在推动科技成果转化,解决多项问题。同时,学校积极引进市场化技术转移机构,拓展转化渠道,显著提升转化效率与质量。

杨海波指出,该举措旨在全面支撑科研团队,提供从评估至执行的一站式专业服务,涵盖市场对接等环节。他坚定相信,“科技成果转化门诊”将有力推动科研成果向市场转化,实际提升社会价值。