近期,云南昆明官渡区长丰学校食堂涉嫌向学生供应变质的肉类产品,此事件已引发社会各界的广泛关注。变质的肉类产品对学生健康构成严重威胁,形势严峻。为何会出现如此恶劣现象,背后存在诸多值得深入探讨的问题。

涉事猪肉变质原因揭示

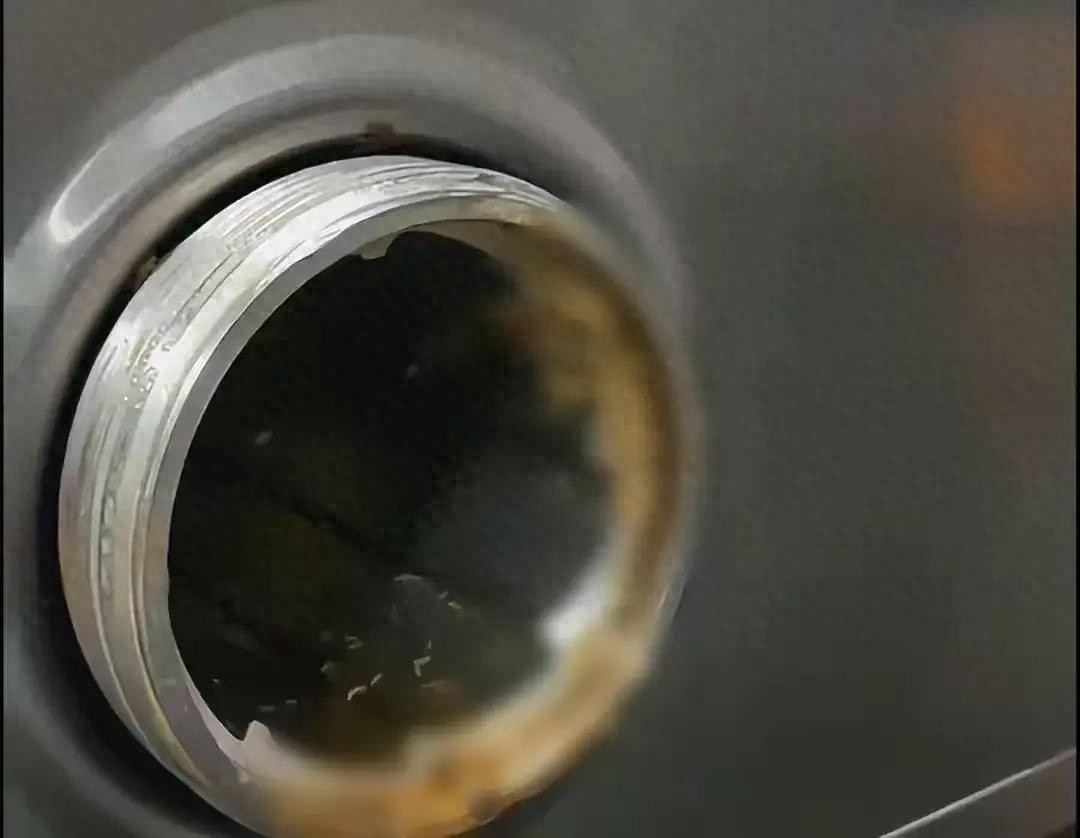

当地联合调查组公布情况,指出涉事批次的鲜猪肉因运输和储存不当发生变质和异味,已要求涉事企业暂停营业。2024年,食品运输与储存本应严格遵守标准。以需低温保存的猪肉为例,运输时若冷藏车温度调节失误,猪肉即可能变质。储存环节中,冷库设备故障或管理不善同样会导致猪肉品质下降。

涉事企业在操作过程中未能充分体现规范化与精细化管理。众多小型企业为降低成本,在冷链设备方面的投资可能不足,从而引发了一系列类似问题。这一现象亦对其他从事相似业务的企业提出警示,强调在运输与储存环节必须注重科学性与规范性。

校长责任履行缺失

长丰学校校长未承担起食品安全第一责任人的职责。学校未能按要求配备食品安全管理人员,且对从业人员的培训存在不足。在学校的日常管理工作中,校长作为核心管理者,理应在食品安全方面发挥关键的监督与指导职能。例如,一些管理较为规范的学校,校长会定期对食堂后厨卫生等关键环节进行检查。

该校校长在这些领域存在不足,这暴露了在日常行政管理中,其安全防范意识较为薄弱。例如,众多校长以事务繁多为由推脱,然而食品安全这一底线不容忽视。

涉事企业资质问题

涉事企业不具备提供餐饮服务的资格,但它们却得以负责学校食堂的运营,这一现象在事件中显得尤为引人注目。按照常规的市场准入标准,餐饮服务企业必须符合特定的资质条件才能开始营业。例如,厨师需持有健康证明和必要的厨艺资格证书,而企业本身则需获得餐饮服务许可证等相关证件。

当地相关部门在企业资质审核过程中可能存在显著疏漏,这种疏漏无异于在地下埋设了一颗定时炸弹,它随时可能对师生的健康构成严重威胁。

管理沦为形式的危险

若管理制度仅停留在表面,学校在审查食堂承包企业的经营资格和管理水平时若存在疏漏,则很可能引发类似事故。当前,众多学校在食堂外包后,普遍出现“以包代管”或“一包了之”的现象。历史案例表明,全国多个地区因外包管理不善,已发生多起食品安全事故。

学校未能履行责任,消极应对,实则是对食品安全相关法律法规的漠视。这种行为如同拿孩子的健康作为玩笑,其危险态度显然是不可容忍的。

通知未被落实的现象

在2024年秋季学期新学期伊始,国家市场监管总局、教育部、公安部及国家卫生健康委共同发布了《关于做好2024年秋季学期学校食品安全工作的通知》。然而,根据实际情况的反馈,无论是涉事学校,还是其所在地的相关部门,均未完全执行该通知的规定。缺乏有效的协同管理机制,原本旨在确保在校师生饮食安全的措施未能得到充分实施。

政策通知虽已发布,但执行效果不尽人意,导致众多积极政策目标未能达成。同时,这也使师生们陷入了食品安全风险的阴影之中。

后续应对措施建议

涉事学校被要求立即建立并完善校园食品安全监管体系,必须严格执行学校领导与学生共同用餐的制度,并鼓励学生家长代表参与陪餐。这些举措是为了以更加负责任的态度和严谨的工作态度,确保校园食品安全工作的有效执行,任何马虎和懈怠都是不允许的。具体实施上,需制定详尽的陪餐制度规范。

部分学校实施了家长共同用餐的项目,此举在家长监督下显著提升了食品质量。为确保学生吃得安全、健康,必须构建多元化的监督体系,共同加固校园食品安全屏障。只有这样,才能缓解家长的忧虑。同时,不禁要问,其他学校在面对类似问题时,是否进行了自我审视并加强了食品安全管理?期待大家对此事件给予关注、分享,并踊跃发表个人观点。