近期,记者注意到一种新现象,即由香烟包装材料制成的“烟卡”在青少年群体中逐渐受到青睐。尽管这一现象尚未引起社会广泛关注,但其悄然传播的态势不容忽视。尽管如此,这一现象对青少年群体可能产生的影响不容忽视。为何这些含有烟草元素的“烟卡”能够赢得青少年的喜爱?这一问题亟需我们进行深入探讨。

“烟卡”之风盛行下的青少年行为

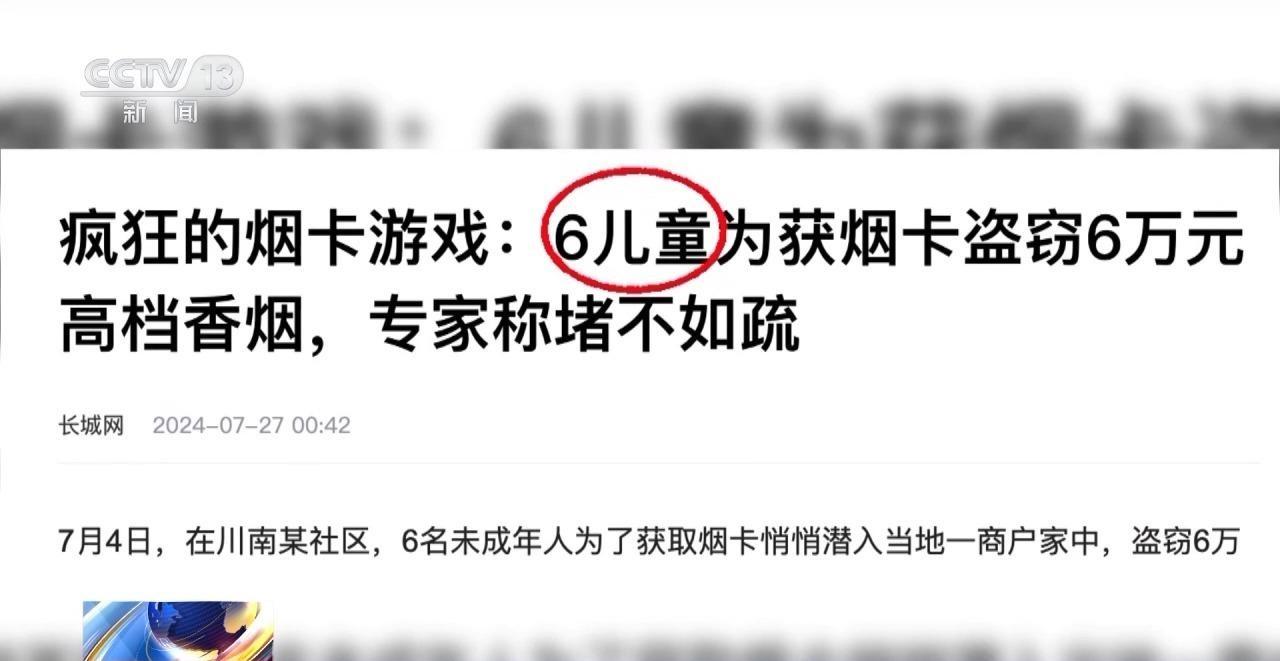

青少年对“烟卡”的沉迷程度令人忧虑,众多学生家长反映,他们的孩子对此表现出极大的偏好。蒋先生的儿子为了搜集更多的“烟卡”,不惜在街头巷尾四处奔波。同时,这种现象并非个案,已有6名未成年人为获取“烟卡”而实施盗窃,涉案高档香烟价值超过六万元,此类事件时有发生。

此现象昭示了何种含义?它表明青少年在遭遇“烟卡”的诱惑时,可能实施一些违反规定的行为。在追逐“烟卡”的过程中,他们失去了应有的辨识能力。面对这一状况,家长应如何有效地进行指导?

引发的沉迷与攀比心理

在青少年群体中,"烟卡"现象所带来的困扰并非仅仅是嬉戏的轻率行为。众多学生见面即相互交换“烟卡”,这一现象背后暴露出一种对价值评价的偏好。这种沉溺于攀比的心态对孩子们的成长过程造成了极大的负面影响。

若此种心理根基深厚,必将对其价值观念的形成造成深刻而长远的影响。正当他们应当集中精力投身学业的关键阶段,却让“烟卡”占据了他们大量的时间和精力。社会各界和教育机构亟需制定并实施何种有效的措施,以有效遏制青少年不良心理的扩散趋势?

网络电商平台售卖乱象

当前网络电商平台的经营状况令人担忧,众多商家将“烟卡”以“玩具”名义进行非法销售,其店铺布局的繁复多样对监管工作构成了巨大难题。众多商家夸大其词,声称“烟卡”销量已超过万件,广告宣传用语极度夸张,包括“纯手工精制”、“正版原厂正品”、“儿童最爱”等,甚至声称其产品能“提高儿童的社交能力”。

实际上,这种销售活动对青少年构成了负面影响,而电商平台似乎并未对此给予足够的重视,那么,它们的社会责任究竟在何处得以体现?

相关法律与监管困境

从法律的角度审视,目前所面临的情况显得尤为复杂。尽管《未成年人保护法》中明确规定了禁止对未成年人进行烟草广告的投放,但在“烟卡”这一特定领域内,却出现了意见不一的现象。据电商平台客服人员透露,目前尚无具体规定禁止“烟卡”使用的相关条款。

监管范围暴露出明显的空白区域,由于缺少明确的禁止性规定,相关监管部门在执行监管职责时遭遇了难以着手的问题。在这种情势下,研究如何推动法律法规的进一步完善,并清晰划分“烟卡”的属性及其管理规范,显得极为紧迫。

公益人士的努力与阻碍

李恩泽秘书长作为中国控制吸烟协会公益法律专业委员会的核心成员,对该议题持续密切关注,并投入了极大的努力予以积极倡导。他多次向众多电子商务平台提交了投诉,但电子商务平台以缺乏具体规定为由,并未实施任何实质性的应对措施。

在当前的法律框架之下,其行为遭遇了显著的挑战。正如他所述,带有烟草标识的“烟卡”用于展示销售,本质上构成了向未成年人传播烟草销售广告的行为,但这一措施的实际成效并不显著。在此背景下,像李恩泽这样的公益人士在未来的道路上将作出何种选择?

全社会需达成共识应对

尽管现行的法律法规并未明确禁止向未成年人销售所谓的“烟卡”,但《广告法》、《烟草专卖法》以及《未成年人保护法》均明确提出了全社会普遍认同并积极致力于确保未成年人免受烟草产品危害的立场。

对于网络空间中广泛流传的诸如“烟卡”等可能对青少年群体造成不良影响的商品,必须实施严厉的打击措施。针对“烟卡”这一社会问题,政府机关、社会各界力量、教育部门以及家庭都应积极行动起来。尊敬的读者朋友们,关于如何在各自的社会定位上有效制止“烟卡”对青少年产生的消极影响,您有何独到见解?诚挚邀请您点赞、分享本文,并踊跃参与相关讨论。