合作消息引发关注 /b>

近期,澎湃新闻进行了报道,提及加迪什在接受采访时公开表示,将与上海犹太难民纪念馆建立合作关系,并期待未来能有更频繁的交流。这一合作信息迅速引发了广泛的关注。上海犹太难民纪念馆因展示犹太幸存者在沪重建生活的感人故事而闻名,而以色列的“从大屠杀到复兴”博物馆则以其独特的叙事手法受到认可。双方合作的未来发展前景备受期待。

此次合作成功搭建了两地文化交流的桥梁,同时增强了公众对两座博物馆所藏历史故事的兴趣。在交流中,不同国家和背景下的历史记忆相互融合,有望催生新的创意火花。

上海馆见证避难生活 /b>

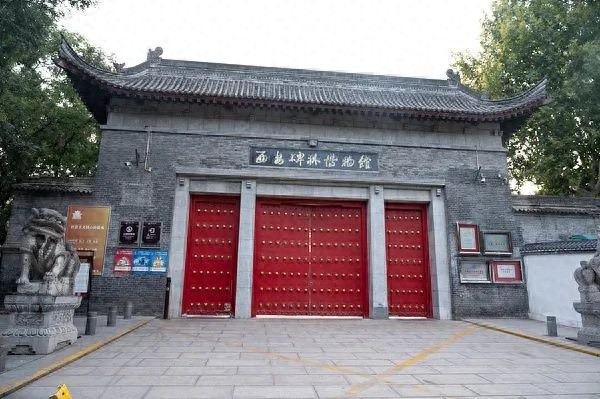

上海犹太难民纪念馆记录了犹太幸存者在特定时期在上海的经历。在那段动荡的历史阶段,众多犹太人将上海视为避难所,并在此持续努力重建生活。该纪念馆以客观公正的立场,向公众展示了在上海发生的诸多感人故事,使参观者深刻感受到了犹太人在上海的生存状况和奋斗精神。

该地点不仅是历史文献的记录地,同时也见证了文化的传承。馆内每个细节都展现了犹太人与上海之间深厚的情感纽带,上海在这群人的生命中留下了难以磨灭的印记。

以馆详述复兴之路 /b>

1968年,位于以色列南部的亚德·莫尔德凯基布兹落成了“从大屠杀到复兴”博物馆。该馆设立,主要为了缅怀犹太民族在大屠杀中的英勇斗争及其后的复兴之路。馆长什姆希强调,博物馆不仅详实记录了那段历史,而且深入展现了战后犹太人的复兴过程,这一叙述贯穿了整个战后时期。

本故事传递了抗争精神、振兴意识、领导品质以及希望信念等关键价值。故事中强调,即便生存希望渺茫,亦需坚守信念。这一信念持续激励人们为争取自由和捍卫家园不懈奋斗。

独特叙事注重故事 /b>

加迪什指出,博物馆主要分为两大类:一类是保存实物,另一类则是讲述历史。他将“从大屠杀到复兴”博物馆归入后者之列。该馆生动地再现了一个社区从战前到战后的奋斗历程和崛起过程。通过一系列生动的故事,博物馆展示了犹太民族在灾难面前的坚韧不拔精神。

该博物馆定期举办各类工作坊与研讨会,旨在激发参观者的提问与深入思考,引导他们对人性和未来进行深入的探索。由于馆内展品以非传统为主,教育工作者在连接历史与文化方面承担着至关重要的职责。

教育融入学校课程 /b>

在以色列的教育体系中,大屠杀教育扮演着至关重要的角色。学生在11或12年级时,会参与为期一周的波兰之旅。此次旅行安排旨在让他们实地参观集中营和战争遗址,从而更深刻地把握大屠杀的历史背景。

该博物馆在“大屠杀与复兴”主题中,着重于个人经历的讲述。什姆希指出,相较于广泛的群体描述,具体个人的故事更能引发情感上的共鸣和深刻的记忆。通过呈现个人故事,学生和儿童能够更紧密地与历史事件建立联系,进而增强他们对历史的理解和洞察。

展览合作拓展交流 /b>

自博物馆推出“大屠杀到复兴”主题展览后,固定展览得以设立,并与全球纪念馆合作,定期举办临时展览。如国际摄影展,展示了约250位摄影师记录的大屠杀幸存者照片,并在全球范围内巡回展出。目前,博物馆正举办一个专注于危机中人类精神状态的展览,通过个人物品展示了人们应对危机的策略。

什姆希指出,此次访问的目的是与上海建立新的伙伴关系,探寻两种文化之间的相似点,并探讨应对危机的策略,以期让后代对历史和未来有更深入的思考。对于这种国际博物馆间的合作,您如何看待其可能带来的长期影响?