近期,艺术界涌现了一系列引人关注的新闻。在这些事件中,英国环保活动家采用的抗议手法发生的变化,成为了公众讨论的焦点之一。

英国环保者新抗议方式

英国环保组织“停止石油”曾采取向艺术杰作泼洒汤料的方式表达抗议。如今,该组织已改变抗议手段。比如,在大英博物馆,他们为古希腊德米特尔雕像披上了醒目的夹克,并在雕像旁放置了一个展示“停止饥荒”字样的对话框。这种新颖的抗议方式引发了广泛的思考。这一变化可能是他们策略的调整,也可能是他们寻求一种既温和又能吸引足够关注的抗议方法。这种新方式能否产生更积极的社会效应,值得关注。

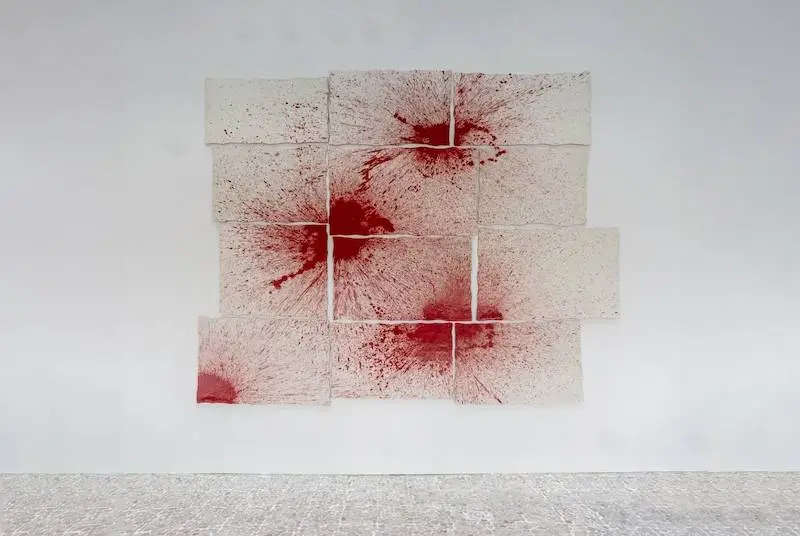

色彩背后的沉重意义

在大英博物馆发生的这些事件照片,色彩斑斓。但表象之下,事实远非如此简单。这实际上是艺术家对移民等问题的深刻反思,涵盖了移民、绝望、苦难以及边境政治等沉重议题。这揭示了艺术作品往往蕴含着深刻的内涵,它们向观众传递的可能不仅仅是视觉上的冲击,更是社会各个层面的问题和思考。这也促使人们深入思考,如何透过艺术的外表,洞察其背后的社会意义。

移民主题展览策划

塔拉·森蒂贝尔担任策展人,精心策划了一场以移民为主题的展览。展览以四张英语抽认卡照片作为起点,旨在让观众洞察移民搬迁生活的心理历程与规划过程。策划思路中,策展人致力于以多样化形式引导观众深入移民的内心世界,探知他们所面临的境遇。这种策划方式对于揭示社会边缘群体的声音具有积极作用,并为其他同类主题展览积累了宝贵经验。

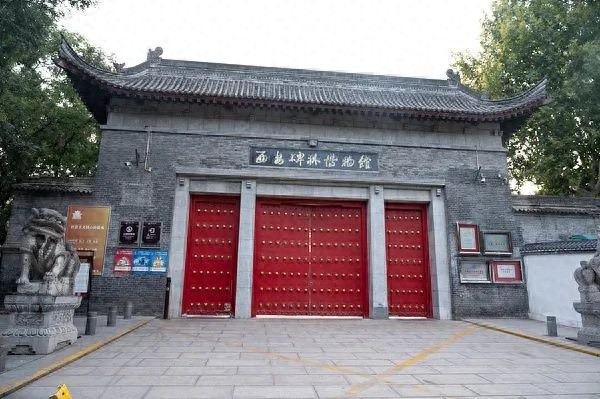

不同艺术家展览

维姆斯的艺术生涯跨越了四十年,作品类型丰富多样,多聚焦于个人经历与历史档案,深入探讨了众多主题。张培力,作为“85新潮”运动的代表人物之一,与红砖美术馆建立了独特的艺术联系。在他的个人展览以及与其他回顾展的联动中,呈现了作品在不同时期、不同体量上的鲜明对比。策展人从多个视角对展览进行了深入解读。这些案例表明,艺术家与美术馆之间形成了相互促进的关系,而不同时期的作品也映射出了艺术家艺术成长的轨迹。

广告人变身艺术家

中国天与空广告公司的创始人,在艺术与广告传播领域内颇具影响力。其展览呈现了20余件经典之作,并新增4件作品,这些作品延续传统艺术符号,深入探讨世界观。这一系列作品展现了他在艺术创作上的连贯性,以及对个人艺术符号的坚定信念。此外,通过作品对人类文明脆弱性和可持续性的探讨,也反映出他对社会重要议题的关注,体现了从艺术视角出发的思考。

科技与艺术融合

卓福民的展览展示了科技与艺术的完美结合。参观者使用iPad输入词汇,即可参与到艺术体验之中。这一创新形式打破了传统艺术欣赏的框架,为观众带来了更加个性化和互动的观赏感受。这或许是对未来艺术发展趋势的一次探索。它如何影响观众对艺术的感知与理解,无疑是一个值得深入探讨的问题。

这些事件在一定程度上揭示了艺术领域的多元化和不断发展。您对艺术界中的哪些现象最为关注?同时,欢迎您点赞并分享这篇文章,以便让更多的人了解艺术界的最新发展趋势。