12月5日夜间,北京传来喜讯。我国三项目被列入联合国教科文组织名录,晋升为人类非物质文化遗产代表作。这一成就标志着我国非遗保护体系取得显著进展。

3个项目转名录详情

12月5日,联合国教科文组织非物质文化遗产政府间委员会第19届常会举行了评审活动。在此次会议上,海南黎族妇女以天然纤维如棉麻为材料制作衣物等生活用品的“黎族传统纺染织绣技艺”成功获准列入名录。同时,羌族每年举办的传统新年庆典“羌年”亦被纳入其中。此外,以传统木建筑工具和手工技艺为基础,采用榫卯结构建造拱桥的“中国木拱桥传统营造技艺”亦获得认可。这些项目均具有独特特色,蕴含丰富的文化内涵。评审结果对这些项目的现状给予了积极评价。

黎族传统纺染织绣技艺

海南黎族的纺染织绣技艺独具特色。这一技艺主要由当地女性代代相传,她们使用棉、麻等材料,创作出具有民族风情的精美生活用品。然而,这项技艺曾遭遇诸多困难。自从被纳入紧急保护名单后,当地政府及文化保护机构等多方力量积极介入,包括培育传承者和推广文化,技艺传承效果得到显著提升。目前,该技艺已被列入代表作名录,并为其他传统技艺的保护与发展树立了典范。

羌年的文化意义

羌族人民高度重视羌年这一节日庆典。每逢此时,羌族人民齐聚一堂,共庆新春。这一节日融合了羌族的历史、文化、习俗及宗教信仰。然而,受社会发展等多重因素影响,羌年的传承曾遭遇挑战。目前,随着非物质文化遗产保护工作的加强,羌年的保护措施持续优化,涵盖深入挖掘文化底蕴和探索与现代社会相结合的新途径,确保这一传统节日得以在新时代焕发活力,并满足代表作名录的标准。

中国木拱桥传统营造技艺的价值

木拱桥的建造技术体现了我国劳动人民的智慧。这种以榫卯结构相连的桥梁在我国多地可见。这些木拱桥以传统工具和手工技艺制成,兼具美观与坚固。尽管一度遭受现代建筑技术的挑战,如今它们已被纳入保护名单。通过强化保护手段,包括培养专业工匠和增强宣传,这一技艺的传承能力显著增强,并成功进入代表作名录,彰显了保护工作的成果。

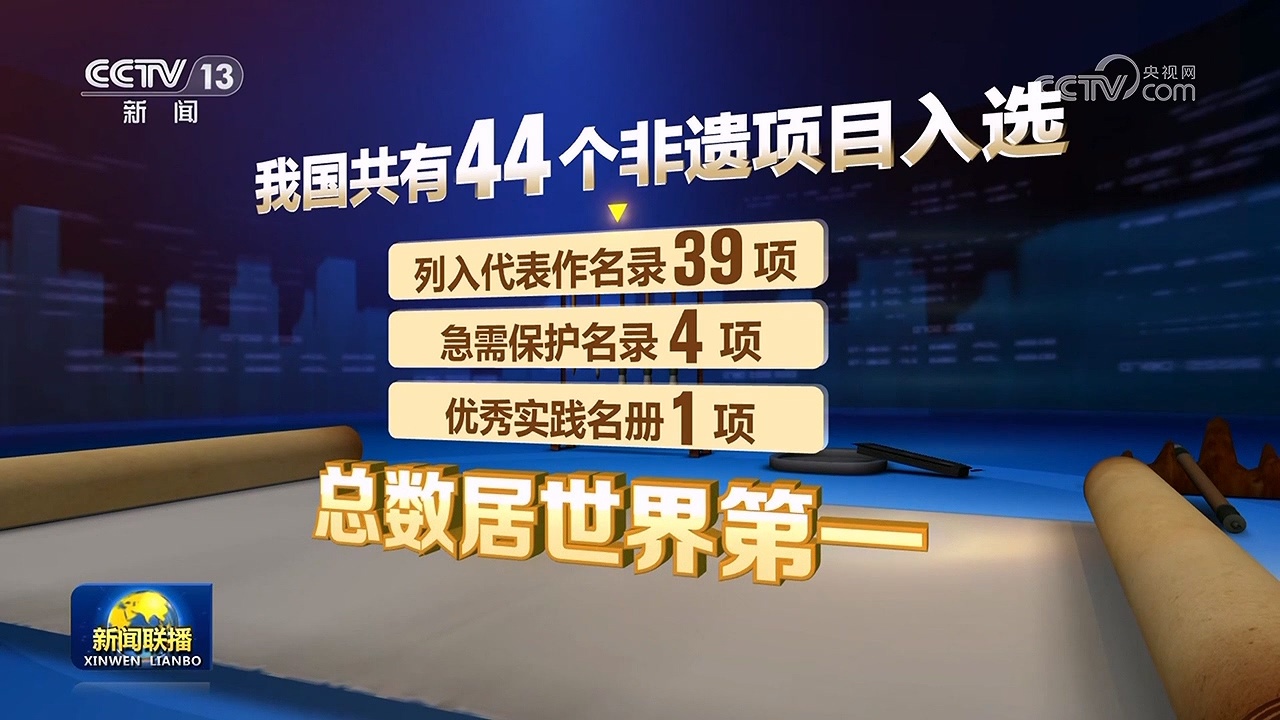

我国非遗保护整体成果

自2009年起,我国三项非遗项目已从紧急保护名单提升至代表性名录,这一转变凸显了保护工作的显著进展。截至目前,我国已有44项非遗项目被纳入相关名录和名单,其中39项为代表性项目,4项为急需保护项目,还有1项被评为优秀实践项目,总数在全球范围内位居前列。这些数据充分展示了我国对非遗保护的高度重视和取得的显著成就。众多项目的成功保护得益于各级政府、文化工作者和广大民众的齐心协力。

非遗保护的意义与展望

非物质文化遗产的珍贵程度难以衡量。这些遗产承载着民族的历史与文化记忆。对非物质文化遗产的有效保护,对于民族文化的传承具有极其重要的意义。对于新加入名录的这三项代表性作品,未来仍需持续关注与维护。这些新入名录的非遗项目在新时代背景下,将如何适应并推动自身的发展?这无疑是一个值得深入探讨的问题。同时,我们也热切期待广大读者参与到对本文的讨论、点赞及分享之中。