12月5日,联合国教科文组织发布喜讯,中国木拱桥传统营造技艺已从“急需保护名录”晋升至“人类非物质文化遗产名录”。此举显著增强了中国传统文化在国际上的影响力。该技艺所蕴含的丰富文化内涵获得了更广泛的认可,成为文化传承领域的重大喜讯。

技艺的首次入名录情况

2009年,“中国木拱桥传统营造技艺”被纳入联合国教科文组织非物质文化遗产名录,列为急需保护项目。当时,这项技艺的传承与发展遭遇了重重困难。经过不懈努力,该技艺得以显著发展,并顺利提升至名录更高层级,彰显了我国在文化遗产保护领域取得的显著成效。这一变化,亦是对众多致力于技艺传承与保护工作者的认可。

在国际层面,遗产名录的变动反映出世界文化遗产保护机构认可中国在技艺传承领域的实力与成效,同时,这一变化也增加了国际社会对中国传统技艺类文化遗产的关注。

技艺的基础原理

该技艺以对自然环境和结构力学知识的掌握为基础。在制作过程中,原始木材被使用,而传统木工工具和手工技艺扮演了关键角色。特别是“编木”等核心技术的运用,通过榫卯结构将木材连接,形成了稳固的拱桥建筑体系。这一过程对工匠的传统建筑技术和手工技能提出了极高的要求,彰显了传统工匠的卓越智慧。

传统技艺的独到之处体现在其全面性与精细度。在整体布局规划上,每一处榫卯的连接都遵循着严谨且独特的方式。每个环节都经过精心的打磨与塑造,正是这些细节的累积,铸就了这一独特的建筑技艺,其中不含有任何粗疏之处。

技艺的协作完成过程

这一技艺体系的具体实践非单一人之力所能达成。在“主墨木匠”的领导之下,这项惠及众生的技艺需众多工匠共同努力,方能逐步形成。主墨木匠宛如工程的总设计师与总指挥,负责木拱桥建造的规划与设计蓝图。

众多工匠各尽其责,犹如建筑工人们般遵循既定计划紧密协作。他们各自承担特定工序,从木材准备至最终组装,每一步都彰显了团队协作精神。这种集体合作模式,是技艺得以延续与发展的关键要素。

技艺的主要流布地区

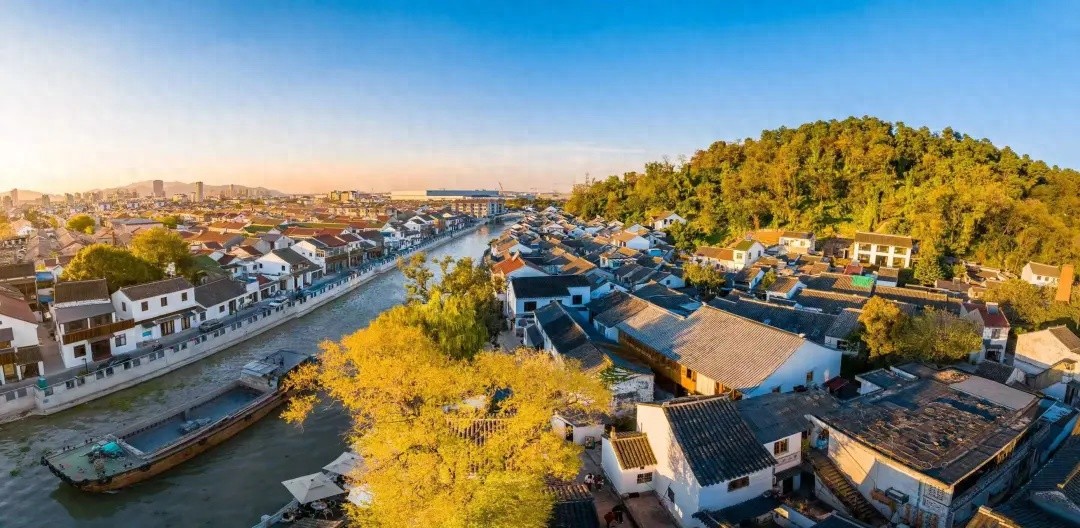

“福建省东北部及浙江省西南部地区是‘中国木拱桥传统营造技艺’的主要分布区域。这一分布与该地区的自然地理和人文背景紧密相连。该地区的山水地貌既满足了建造木拱桥的实际需求,又提供了适宜的建筑材料。”

该技艺在当地逐渐形成了深厚的传统,并日益被广泛接受,成为该地区文化的一个重要组成部分。历经数百年,这一独特的营造技艺在此地生根发芽,逐渐演变为一种象征,凝聚了当地民众的情感,同时承载着当地百姓世代相传的记忆与情感。

技艺所承载的文化功能

木拱桥在当地不仅是交通设施,更是承载着社区公共文化空间的角色。它成为连接社区民众情感的桥梁,对地方文化认同的维护起着关键作用。其中,廊屋是最直观的体现,村民们在此品茗乘凉、交流互动。

在一年中的传统节日,诸如端午节和七夕节,木拱桥上常举行祭祀和祈福的“走桥”与“祭桥”等活动。这些时刻,木拱桥成为了人们寄托文化情感的场所。

发展前景与期许

此技艺现已荣登“人类非物质文化遗产代表作名录”,然而,我们不应止步于此。必须深入探讨如何进一步促进其传承与进步。

为了吸引更多年轻一代加入并延续这一传统技艺,我们应采取何种策略?期待各方人士积极参与讨论。同时,恳请大家为本文点赞并广为传播。