一段女教师因在课堂上为学生戴上扩音器而引发热议的视频,在网上引发了网友们的广泛讨论。该教师既受到了赞扬,也遭到了批评。在删除视频并公开道歉之后,她最终选择了离职。这一事件看似简单,实则背后隐藏着诸多疑点,令人困惑不解。

女老师的教育管理方式

最初,教师对学生使用扩音器以降低课堂喧哗的做法效果显著,赢得了不少认可。这表明此方法在维护课堂纪律方面可能具有创新潜力。此举的初衷可能是为了规范学生行为,恢复课堂秩序。但事件一旦上网,情况便变得复杂。部分家长认为,用这种带有惩罚意味的方式教育孩子并不适宜,与教育应有的温和原则相悖。尽管不同家长对教育方法的理解各异,但网络放大镜下的这一事件,使得原本简单的教育行为变得复杂。

世界各地均有教师尝试运用新颖手段维持课堂纪律,例如,某些国外教师通过奖励学生保持安静时间以换取小礼物的方法,此法效果颇佳。相较之下,女教师使用扩音器的做法虽异,但或许均旨在探寻多元化的教育途径。

视频上网背后的思考

网上发布教学视频的做法引起了广泛的讨论。教师此举或许是为了展示她在课堂管理方面的成功案例,然而却未充分考虑学生的隐私保护等问题。鉴于网络传播的迅速性,视频在收获众多点赞的同时,亦有人提出此举可能侵犯了学生的合法权益。在意识到问题的严重性后,该女教师迅速撤下了视频并发表了道歉声明。尽管如此,网络上的影响已经形成,要完全挽回局面似乎并非易事。

互联网时代,此类事件时有发生。比如,过往有教师在进行网络直播课时,不慎开启摄像头,导致个人隐私泄露。这一现象反映出,教师对网络传播的潜在影响认识不够充分。即便可能并非有意为之,但在信息分享之前,教师仍需深思熟虑。

离职引发多方质疑

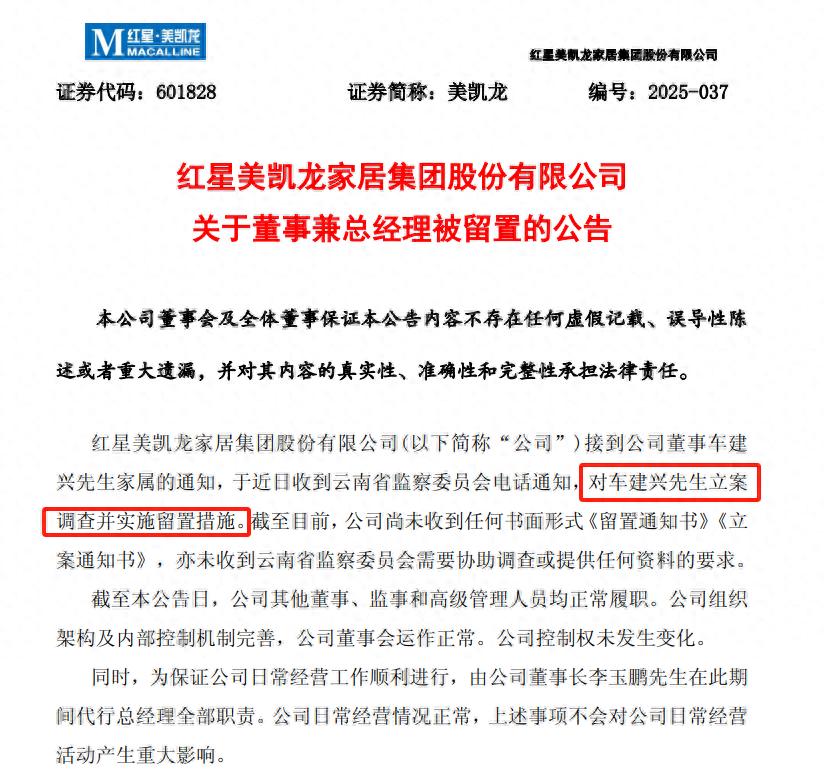

女老师已决定离职。据兰州市教育局透露,她的离职是出自个人意愿,且发生在视频发布之前。然而,网友对此表示了疑问,既然离职在前,为何还能在学校内进行发视频等行为?这种前后矛盾的说法,不禁引发了公众对其是否有所隐瞒或存在其他问题的猜测。

在现实职场中,离职手续的办理有时并非能迅速完成,交接等环节可能成为阻碍。那么,是否是这种正处于离职交接期的特殊时期,使得女老师有机会实施了那些行为?然而,教育局并未提供进一步的说明,因此,疑问随之增多。

教育部门的回应

11月20日,兰州市教育局工作人员明确表示,该教师系聘用制,且已主动提出离职申请,并否认其离职与网络炒作存在关联。目前,多个部门已开始对此事进行调查,并计划通过官方途径发布最新消息。然而,截至11月21日,潇湘晨报记者电话咨询兰州市教育局时,对方未能提供更多详细信息。同样,安宁区教育局也仅能提供该女教师离职前所在学校的名称。面对众多部门参与调查,为何如此迅速便无信息可供公众了解?

通常情况下,多部门联合调查本应迅速理清事实,并向公众提供详尽且合理的说明。此类做法在近年发生的类似教师争议事件中,教育部门已多次展现,其解释既迅速又明确。然而,此次调查进展缓慢,引发了公众的疑惑。

学校的回应缺失

记者多次尝试联系该小学,电话始终未能接通。作为事件的核心关联方,学校却未能提供任何相关信息。这一行为,无论是对于渴望了解真相的公众,还是密切关注事件进展的学生家长,都显得极其不负责任。学校方面究竟是在刻意回避某些事实,还是真的对教师离职等具体情况一无所知?

通常而言,学校对于教师的情况应当最为熟悉,这包括教师的日常工作表现、与同事间的互动关系,以及在学校内部各项手续的办理状况。然而,学校所表现出的沉默不语,却可能进一步激化外界对于事件真相的诸多猜测。

网信办介入情况

兰州网信办先前已发布处理网络虚假信息的通告,并介入了相关事件的调查。然而,关于他们打算核实哪些具体网络虚假信息,目前尚不明确。网信办在网络舆情管理领域扮演着至关重要的角色。

此系统可精确识别网络传播中涉及此事的不实或夸大内容,诸如教师身份造假或事件发展轨迹扭曲等情形,进而揭示事件的真实面貌,确保公众免受误导。

关于此事的真相究竟如何,教育部门、学校及网信办将如何向公众提供真实合理的解释?我们期待公众的积极参与、点赞与分享,以扩大对事件后续发展的关注。