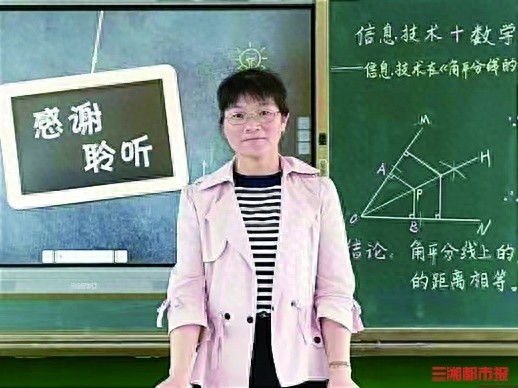

近期,一位教师在授课期间,为制止课堂上的私下交谈,给学生戴上了扩音器“小蜜蜂”,这一行为迅速引起了公众的广泛关注。原本只是课堂上的一个小插曲,教师甚至将这一幕录制成了视频并上传至网络,未曾料到此举引发了广泛的争议,视频亦被广泛传播和观看。此事宛如一颗石子投入了宁静的湖面,激起了层层涟漪。

事件起始引发关注

最初,该事件在网络上公布后,引发了众多网民的高度关注。据网络数据揭示,相关视频的观看量在短时间内迅猛上升。众多民众观察到一种新颖的课堂纪律管理方法,并围绕此事展开了热烈讨论。在此期间,众多网民对该教师的行为表示赞同,点赞数显著超过反对数。他们认为这代表了一种创新的教学管理模式,体现了教师积极寻求解决方案的态度。然而,也有部分人对这一做法持有疑虑,担心它可能对学生产生不利影响。

无论何种观点,此事自传播开以来便成为众人关注的中心,其热度不断攀升,背后反映了公众对教育方法合理性的深入讨论。

教学方法是否得当

关于该教师的教学方式是否适宜,存在不同的观点。一方面,从课堂管理角度出发,为了迅速纠正学生的不当行为,采取一些特殊措施似乎有其合理性。这可以比作在教育过程中,为了解决难题而寻找的独到方法。在特定的教学情境中,此方法可能有助于维护课堂秩序。然而,从心理影响的视角来看,这种看似新颖的方法可能潜藏风险。学生正处于成长阶段,过分特殊化的对待可能会使其在同学中受到歧视,进而产生心理负担。

视频发布侵犯权益

视频发布引发的争议持续升级,焦点集中在是否侵犯了学生的权益。在当代社会,公民的肖像权和隐私权依法受保护,学生同样享有这一权利。即便是在课堂环境中,教师亦无权未经学生同意,将含有其肖像的视频上传至网络。随着事件的进展,公众对此有了更深的认识,随之而来的是对教师这一行为的更多批评。这种侵权行为犹如导火索,进一步提升了事件的紧张程度。

教师公开道歉离职

随着批评声和指责声的增多,教师意识到了自身所犯的错误。最终,他公开发表了道歉声明,并坦言自己的离职决定是在多重压力下做出的。他的道歉视频一经发布,便引发了新一轮的舆论热议。有人认为教师所受的处罚过于严厉,或许他最初的目的是仅想分享自己的教学理念。然而,从他的具体行为来看,他确实损害了学生的权益。道歉和离职似乎成了处理这一事件的一种途径。

社会舆论纷纷争执

社会对这一事件的发展产生了广泛的讨论与分歧。有人主张,传统观念中严师能够培养出优秀弟子,而如今教师因小错被开除,这无疑是对积极教学的打压。他们主张应当激励教师探索多样化的教学方法,而非因小失误而严惩。然而,也有人坚持认为,教师的小错误可能带来严重后果。在现代社会,教师应具备强烈的权利意识,尊重学生权益是底线。这两种截然不同的观点如同拔河双方,难以达成共识,舆论争论陷入僵局。

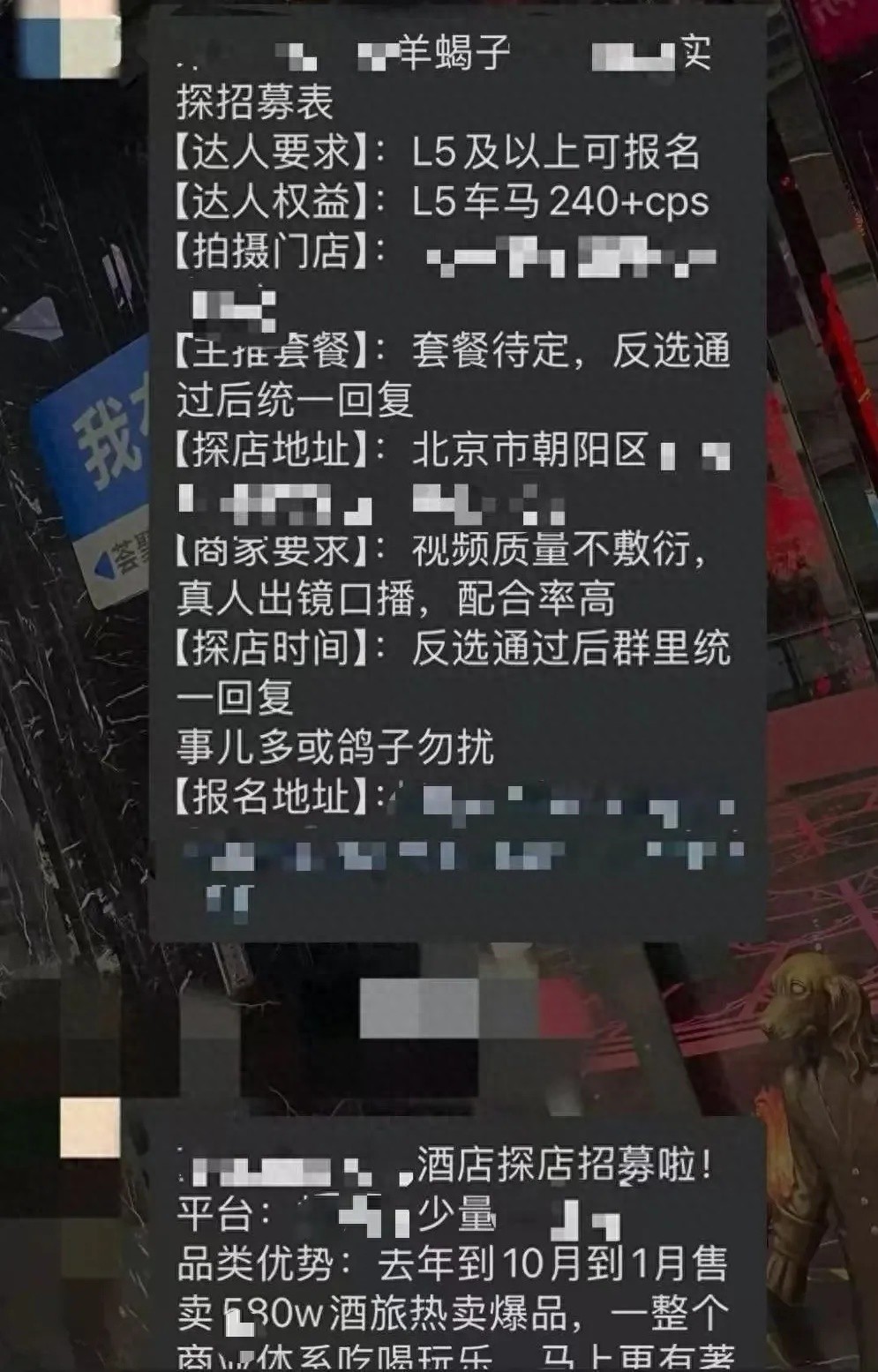

类似事件底线在哪

近期,教师将课堂内容录制视频并上传至网络的现象并非孤立。部分教师选择直播授课,另有教师频繁将与学生互动的内容公开。面对此现象,相关部门并未采取简单的一刀切措施。然而,这些行为的界限究竟在哪里?答案在于,这些行为不应干扰教师的核心职责,更不能侵犯学生的人格权利。若教师在拍摄视频时能避免学生出镜或对学生的面部进行遮挡,或许还有商量的余地。然而,若如某些事件中教师那样将学生摄入镜头并随意公开,则显得极不妥当。这应是众多教师深思的议题。在此,我们试图探讨一个议题:在信息传播迅猛的当下,教师应如何平衡教学创新与学生权益保护?欢迎在评论区留言讨论,并请点赞及转发本文。