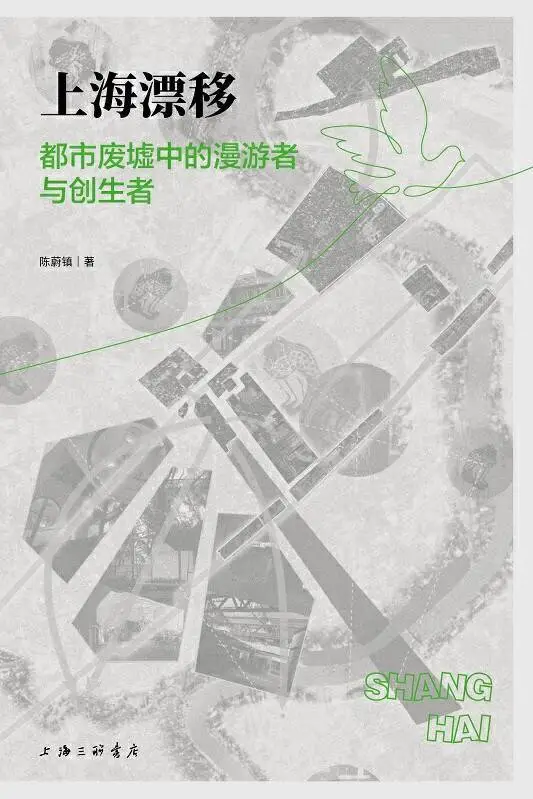

上海,这座繁荣的国际大都市,其发展历程中积淀了众多被宏大历史所屏蔽的情感与记忆。通过研究近期的废墟现象,我们得以回收这些遗失的历史碎片,重新勾勒出城市发展轨迹。本文旨在深入剖析废墟作为记忆传递媒介的特殊价值,并探讨在城市规划中保护与唤醒这些记忆的途径。

废墟:城市记忆的隐秘角落

废墟不只沦为城市更新的边缘产物,它们深藏着城市往昔记忆的碎片,承载了丰富的历史印记与情感。在上海,众多废墟见证了城市自渔村蜕变为国际大都市的巨大变迁。其中每一砖每一瓦均蕴含着一个未曾言说的故事,静待揭晓与诠释。

废墟探索涉猎的不仅是空间物理的穿越,更深层地揭示了城市的历史与文化。借助废墟之窗,我们得以洞察城市发展多个阶段,把握居民的生活方式与情感归属。此探究既是怀旧之举,亦是对未来发展的启迪。

废墟与城市规划的冲突

在城市规划领域,废墟常作为清理与重建的对象,以供新项目用地。然而,此行为常忽略废墟所蕴藏的历史与文化遗产。废墟之存,向世人昭示城市不仅是现代化的标志,亦是历史文化的传承。

在城市规划领域,协调现代化发展与历史文化遗产保护是项棘手的挑战。规划师需在拓展效率与进步的过程中,珍视那些承载回忆与情感的遗址,此举既体现对历史的尊崇,亦关乎对未来的担当。

废墟的多元叙事

不同于博物馆的固定叙述模式,废墟展现了丰富的可能性,激发探索者的创意与私密回忆。在废墟中,空间与物品不再仅是孤立的历史象征,它们成为了承载故事与情感的重要媒介。这种多元化的叙述模式为城市记忆的保存与延续开辟了新路径。

多元叙事的废墟景观不仅增强了城市的文化底蕴,还为市民创造了表达自我与重塑记忆的平台。借助废墟,个体得以重构历史与现实的联系,并探寻个人在城市中的定位与价值。

废墟与消费主义的博弈

受消费主义驱动,遗迹风险转变为景观产业的组成部分,致使其历史与文化价值遭受损失。在兼顾文物保护的背景下,阻止遗迹沦为商业化手段的关键议题值得深入探讨。

废墟保护宜超越物质维护,着重于其文化和社会价值延续。社区互动与公众教育可助废墟成为城市历史的活标本,而非消费主义的牺牲。

废墟与城市居民的觉醒

废墟不仅承载着往昔记忆,更是唤醒城市居民觉醒的象征。人们从中反思生活与城市发展,定位个人在城中之位与价值。

城市居民的觉醒构成了城市多元化和生机勃勃的根基。对废墟的研究与沉思,有助于唤起居民的参与热情与创造力,携手营造一个富含记忆与情感的都市。

废墟与城市规划的未来

城市规划展望中,废墟需被视作珍贵资产,而非仅是清理项。合理规划与设计能使废墟承载城市记忆,增添城市文化风采。

保护废墟并合理利用,需多方协作,包括规划者、市民及社会公众。集众力可寻得平衡之道,既迎合城市进步之需,亦守护与复苏城市的记忆与情感。

结语:废墟中的城市记忆

废墟乃城市过往记忆的私密圣地,蕴含着过往生活的印记和情感。通过探访和反思这些废墟,我们得以回顾城市发展的脉络,并探寻个人在城市中的定位和意义。在未来城市设计过程中,如何有效保护与开发利用废墟,以维护城市记忆和情感价值?敬请于评论区发表您的见解,并给予此文点赞、转发,共同探讨城市记忆的未来发展。