小区内设有免费游泳池、滨江步道旁的攀岩墙等非商业性质的高风险体育设施,这些场所为市民提供了娱乐,但其安全保障责任归属及监管问题一直悬而未决。这无疑是当前亟待解决的痛点。

《办法》涵盖高危项目全领域

《上海市高危险性体育项目管理办法》的颁布对上海市而言意义重大。2013年,国家已将游泳、滑雪等列为首批高危项目。上海最新发布的《办法》对游泳、攀岩、潜水和滑雪四大高危项目进行了全面覆盖,确保了高危项目监管的全面性和无死角。这种全面的项目监管机制,为上海市众多参与高危项目的市民提供了强有力的保障。以游泳为例,无论是夏季高峰期的975家游泳场所,还是日常的883家,均在监管范围之内。

这一举措具有开创性,在全国范围内独具特色。过去,许多地区仅对经营性质的高风险场所进行重点监管。然而,上海此次将经营和非经营性质场所均纳入监管范围,实现了全方位、无盲点的监管。

备案管理制度意义深远

《办法》在上海的实施,不仅依照国家相关法规对高危项目经营进行行政许可,同时,对于提供高危项目相关服务的其他主体,也引入了备案管理制度,这一举措在全国尚属首次。此备案管理制度旨在全面覆盖本市高危项目场所的监管,以攀岩墙等非经营性场所为例,过去这些场所监管存在盲区。如今,备案制度综合考量,参照经营者的安全管理要求,要求备案主体遵循相同的安全管理规范,从而保障市民安全。此举既便于管理部门全面了解高危项目场所状况,也使市民无需担忧场所安全。例如,某小区的免费游泳池在备案管理后,将采取更为严格的安全维护措施。

多部门参与监管协调机制

《办法》明确规定,将构建一个由多个部门共同参与的高风险项目监管协调体系。在体育领域,多项目的发展往往需要多方面的协调,高风险项目亦然。以攀岩为例,此类活动不仅要求体育部门确保设施安全标准,还需消防部门核实场地消防达标,以及救援力量的充足配备。这种多部门协调机制犹如一张紧密织就的网,将所有可能涉及高风险项目安全保护的部门紧密串联。此举有助于确保各部门在监管过程中各司其职,有效避免责任推诿现象。过去,可能存在某个部门将某项责任归咎于其他部门,导致各方相互扯皮的情况。如今,借助这一协调机制,工作责任分配将更加清晰,安全保障措施也将更加完善。

全时段监管保障安全

该《办法》实现了全天候的监管,这一举措打破了以往按项目特性进行季节性重点监管的传统模式。上海市对高危项目实施了全年无休的统一监管力度。无论是游泳场所的夏季高峰期还是冬季的相对淡季,都执行着统一的高标准监管。尽管冬季游泳人数有所减少,但全时段监管确保了对水质安全、救生员配备等方面的监管不放松。同样,滑雪场所从营业至歇业,始终处于严格的监管之下。这种监管对于长期确保市民参与高危项目的安全具有重要意义。

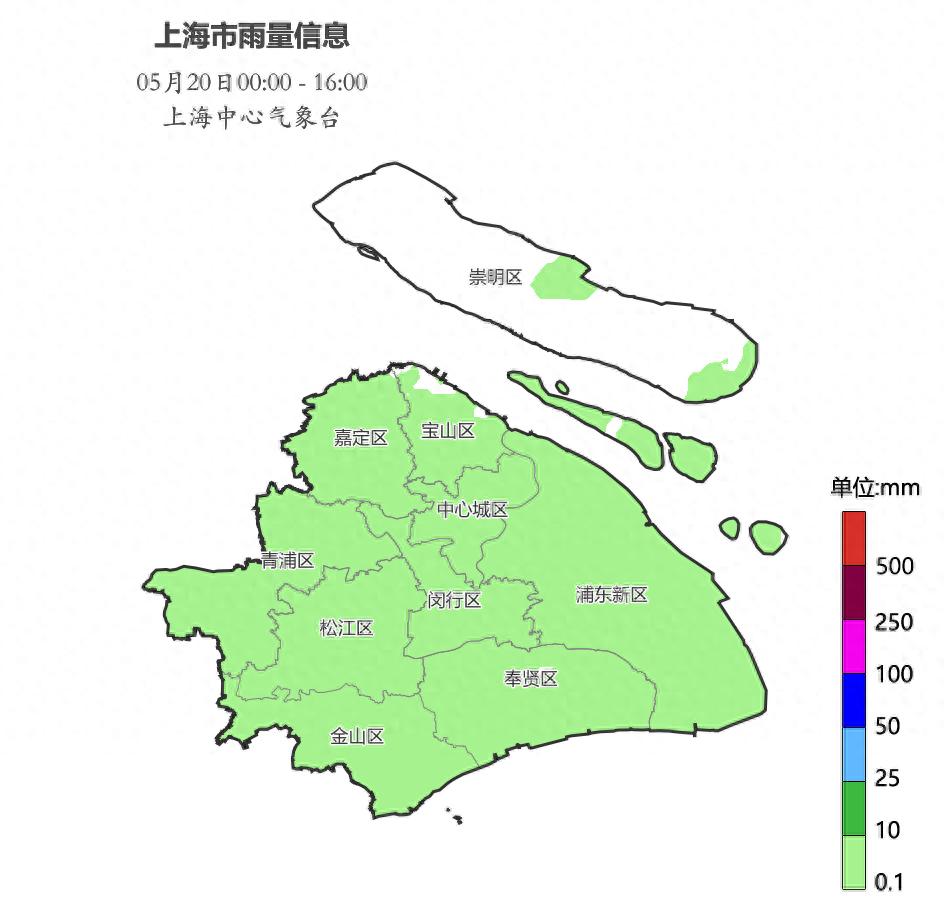

上海高危项目场所数量多

上海全市现有游泳场所883家,夏季开放时曾达975家,攀岩场所91家,潜水场所12家,滑雪场所1家。众多场所背后,是众多参与高危项目的市民。面对如此庞大的场所数量,过往的监管模式已显不足。新《办法》的出台,正是为应对这一挑战而生的有效措施。例如,各场所均需应对安全设施老化更新、新设施标准执行等问题。若缺乏如此全面细致的管理办法,场所安全难以得到保障,进而市民的安全运动也无法得到确保。

对市民的安全呼吁

高危项目因涉及高风险、技术要求高以及安全保障标准严格而备受关注。《办法》第五条(社会共治)明确指出,参与高危项目的市民需注意安全。《办法》强调,市民应具备“健康自我管理”的风险意识。在参与高危项目前,个人需对自身健康状况进行评估。例如,患有心脏病或高血压的人士应避免参与潜水等高刺激性活动。此外,市民还应与场所方合作,完成告知承诺的核验,并根据自己的运动能力选择适宜的项目。追求刺激时,不应超越个人体能极限。同时,应选择具备相应资质的场所和指导员进行专业指导,并严格遵守与场所方的协议。

市民朋友们,在投身于高危项目时,是否充分关注了个人安全?期待大家踊跃留言、点赞并转发此文,以唤起更多人对于高危项目安全问题的关注。