四年前,《人物》杂志发表了一篇名为《外卖骑手,困在系统里》的报道,近期再次引发争议。该报道的原创性在引用部分内容后遭到误解,引发了创作过程的争议。那么,这一争议背后究竟隐藏着怎样的复杂状况?

《人物》杂志发布声明

11月4日午后,《人物》杂志官方微博发布声明。报道全文共计21570字,其中包含100多个原生细节和故事。报道中引用了孙萍的访谈及相关内容,共计1586字,并规范标注了出处。这篇报道是作者历经一年多时间精心完成的原生原创作品,其被曲解的情况令人费解。该报道本应是一篇旨在客观、深入反映外卖骑手现状的文章。

在当今社会,对原创文章的界定愈发复杂。许多情况下,正常的引用往往被误读。例如,此次事件中,仅仅因为对学者进行了访谈和引用,创作过程便遭到了扭曲。

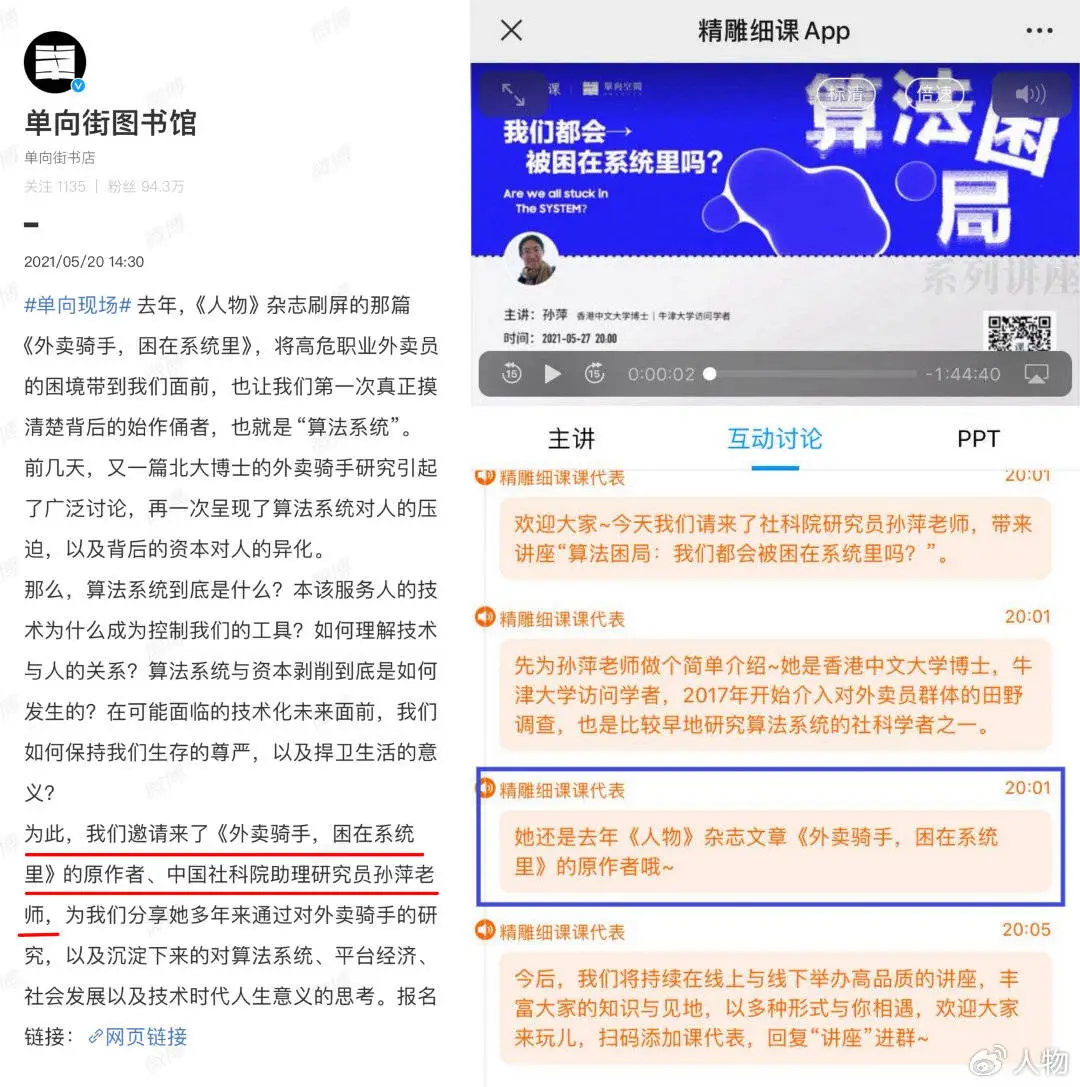

孙萍出席活动引发争议

《人物》杂志报道指出,孙萍在报道发布后频繁以“原作者”身份参与讲座等活动。即便经过正式沟通,仍有观点错误地将文章内容描述为“基于孙萍的研究结论”。这一现象对《人物》杂志的原创性构成了冲击。

原创报道作者的权益应受到重视。若孙萍的行为确实存在,则是对他人辛勤劳动成果的不当尊重。在学术及新闻创作领域,严格遵守引用规则并尊重原创作品显得尤为关键。

《人物》杂志的恳请

《人物》杂志在声明中最后恳请孙萍老师及其相关方停止散布错误信息。这一请求是维护自身权益的正当行为。毕竟,一篇文章的倾注了作者大量的心血,不容被轻视和亵渎。

在社会层面,媒体报道间的诚信纽带正面临挑战。若此类争议未得到有效处理,将导致新闻界在引用与原创的界定上陷入混乱。

社科院教职工反应

11月4日,中国社科院新闻与传播研究所的多位教职工在接受澎湃新闻采访时均表示,他们对孙萍的相关情况并不了解。这一情况表明,该事件在其所在单位尚未得到广泛传播。

单位对事件的了解不足可能对解决过程造成影响。在机构内部,信息的流通不畅可能导致矛盾不断加剧,同时也不利于维护机构的正面形象。

新闻传播学院工作人员回应

社科院大学新闻传播学院相关工作人员透露,孙萍目前担任新闻与传播研究所的编制,但她并不属于社科院大学,且不适宜对此事作出回应。同时,孙萍本人也未曾声称该文章系其创作。这一情况使得整个事件显得愈发扑朔迷离。

孙萍在此次事件中的具体角色尚待明确。各方声音均从侧面反映出,关于此次争议,仍有许多未解之谜。

相关报道中的孙萍成果

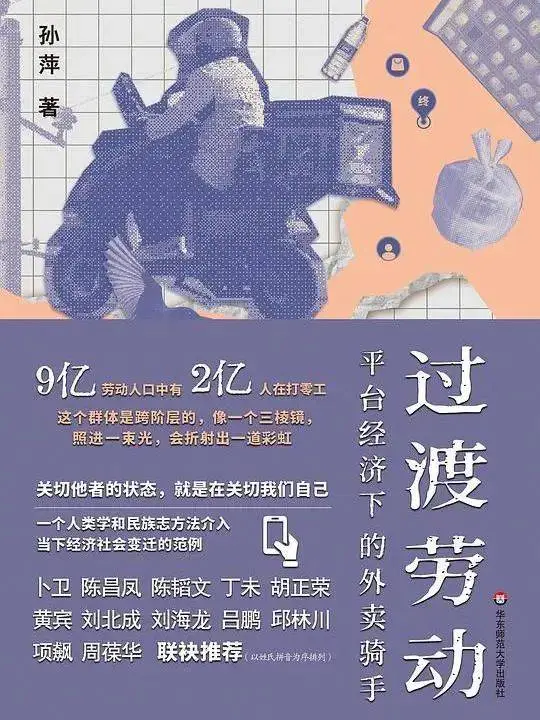

《外卖骑手,困在系统里》一文中,孙萍的名字被提及16次,她的3篇论文亦被引用。孙萍的研究领域与此紧密相关,并拥有个人著作。经过7年的深入研究,她考察了19个城市,最终完成了著作《过渡劳动:平台经济下的外卖骑手》。

然而,文章被误解为基于她的研究而划分关系,这一现象究竟如何解释?这一点确实值得进一步深入研究。

关于此事,我们不禁深思:新闻报道中引用规范与原创作品的界限究竟应如何明确,以防止类似争议的再次出现?我们期待读者踊跃参与讨论,点赞并分享本文,以提升事件关注度,助力问题的有效解决。