在信息传播飞速发展的当下,公众对作品著作权归属问题尤为关注。近期,学者头衔引发的争议事件直接触发了这一敏感话题。这一事件揭示了新闻著作权伦理方面的诸多问题,亟待我们进行深入分析和研究。

学者头衔成争议焦点

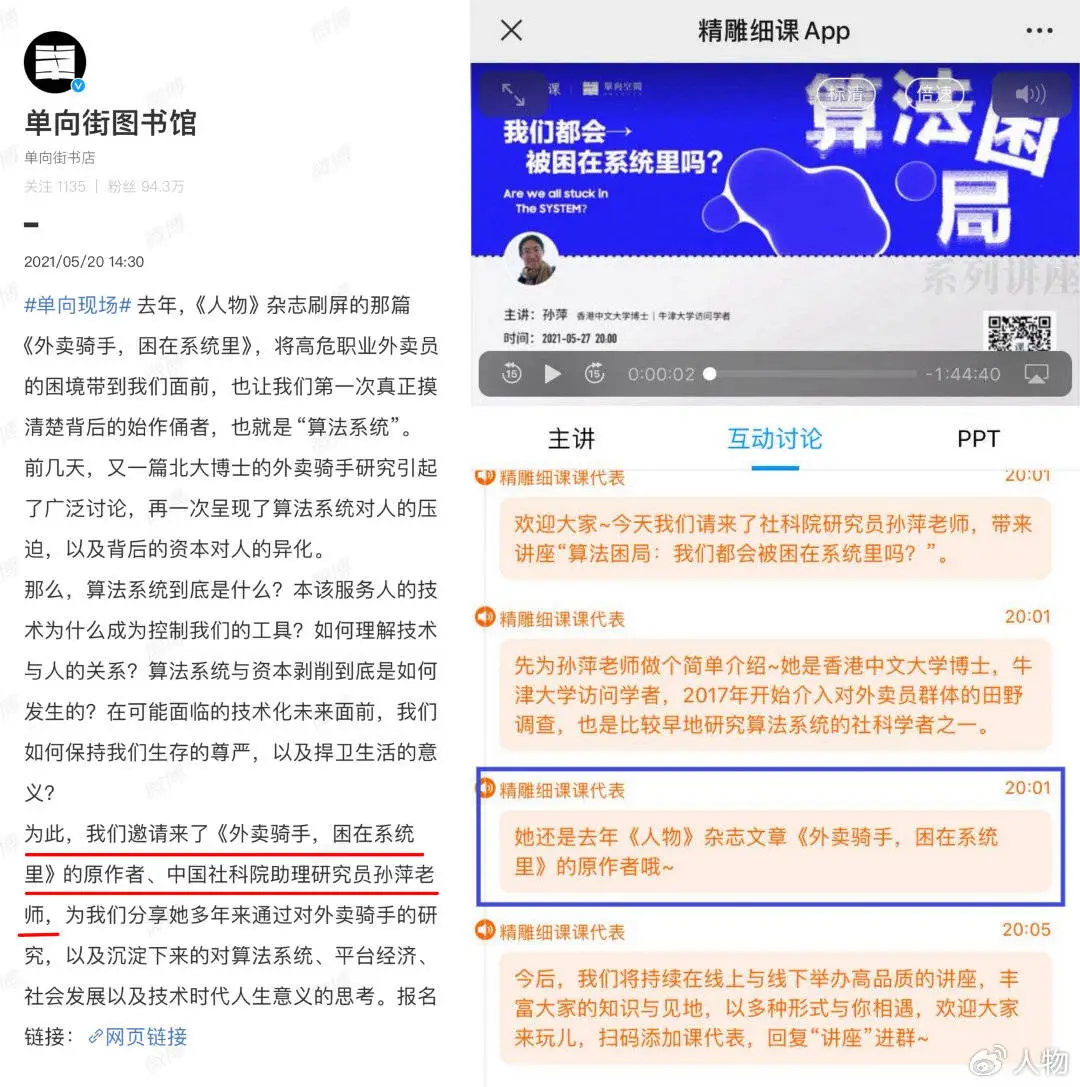

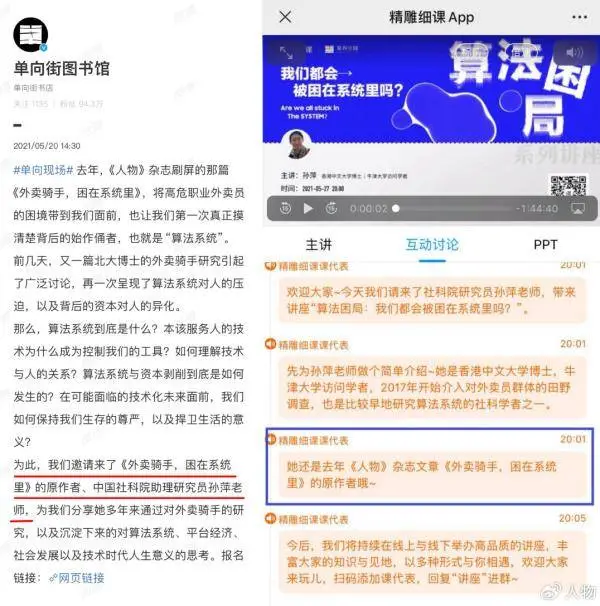

学者在公共场合的头衔使用引发了争议。据杂志披露,有学者自称“原作者”、“原始研究者”等。在新闻传播领域,记者撰写的报道享有著作权。杂志认为,此类头衔的使用是对报道创作者劳动成果的忽视。众多报道实际上是由记者经过深入调查和采访完成的,创作者的劳动理应受到尊重。但学者却在多个场合使用此类模糊的表述,使得事件愈演愈烈。

此类头衔争议并非个别现象,在众多学者与记者的合作关系中普遍存在。由于缺乏明确的界定,此类争议往往导致冲突和矛盾的产生,进而对双方的利益和声誉造成损害。

学者澄清效果不佳

学者虽已作出澄清,然而,杂志公布的证据并未能起到积极作用。众多类似的描述依然存在,即便经过澄清,也难以完全消除公众的固有印象。以社交媒体为例,众多网友在证据出现之前,已被这些头衔所误导。这种现象亦揭示了新闻传播领域的一个现实,即一旦某种印象形成,便难以进行根本性的扭转。

澄清真相需要更多确凿的证据和有效的策略,然而,学者们显然尚未实现这一目标。在公众心中,学者试图模糊论文创作定义的印象已经形成。这对新闻界和学者自身的信誉构成了负面影响。

头衔说法的模糊性

学者们所采用的这些称号存在显著问题。以“原作者”为例,这一称谓与新闻报道的实际创作过程相去甚远,显得过于夸大。“原始研究者”这一概念含糊不清,与学术论文中明确的第一作者标注存在差异。“基于孙萍的研究结论”这一表述,其程度界定亦存在困难。在新闻报道领域,明确贡献的划分显得尤为重要。

众多深入报道源于记者与专家的通力合作,此类模糊表述打破了应有的平衡,导致外界难以辨识记者与学者各自的贡献,进而可能引发双方之间的信任危机。

利益分配矛盾凸显

事件的本质与文章爆红后引发的利益矛盾相似。学者通过文章成名获利,包括后续的活动和著作等,从而获得更多支持。然而,文章的“归属”变得模糊,导致不满情绪的产生。学者追求名利和记者捍卫创作权益都有其合理性。在名利双收的背景下,利益分配的矛盾愈发明显。

在现实情境中,每当出现此类热门文章,一旦涉及的利益过于丰厚,便可能引发此类矛盾。若此问题未能得到妥善处理,将损害记者与专家之间建立的和谐合作关系,从而对深度报道的整体质量造成不利影响。

新闻与专家的共生关系

新闻界与专家学者本应实现互利共赢。在深度报道中,学术见解是不可或缺的支撑,尤其在科技、社会等领域。专家们无偿提供观点,增强了报道的说服力。他们接受采访时,不仅传播了研究成果,也提升了个人知名度。这种合作关系体现了积极的互动模式。

若双方关系因本次头衔争议受损,彼此相互指责,将对新闻生态的整体发展产生不利影响。双方的合作有助于知识的传播和社会的进步,因此不应让利益冲突破坏这一良好的合作关系。

对新闻素养的思考

该事件亦警示社会对新闻素养的某些方面给予关注。新闻制作过程中,各参与方应准确区分其贡献。比如,在荣誉与利益分配上,应确立具体规定。未来若遇类似热门文章,媒体与专家应预先明确界定。

这无疑是一项挑战,同时也是对新闻业的一次优化契机。面对未来的新闻报道与专家协作,如何规避因利益分配与职位争执引发的冲突,成为了一个值得深思的问题。我们诚挚邀请各位读者参与讨论,并期待您的宝贵意见。同时,我们也希望您能点赞并分享这篇文章。