食品生产许可证的微小瑕疵,竟然阻碍了价值1200万的投资项目长达一年以上,导致工厂无法启动,企业运营陷入停滞。这一系列问题亟待深入调查。在当前积极营造优良商业环境的大环境下,这一事件无疑引发了广泛关注和震惊。

千万投资被卡一年多

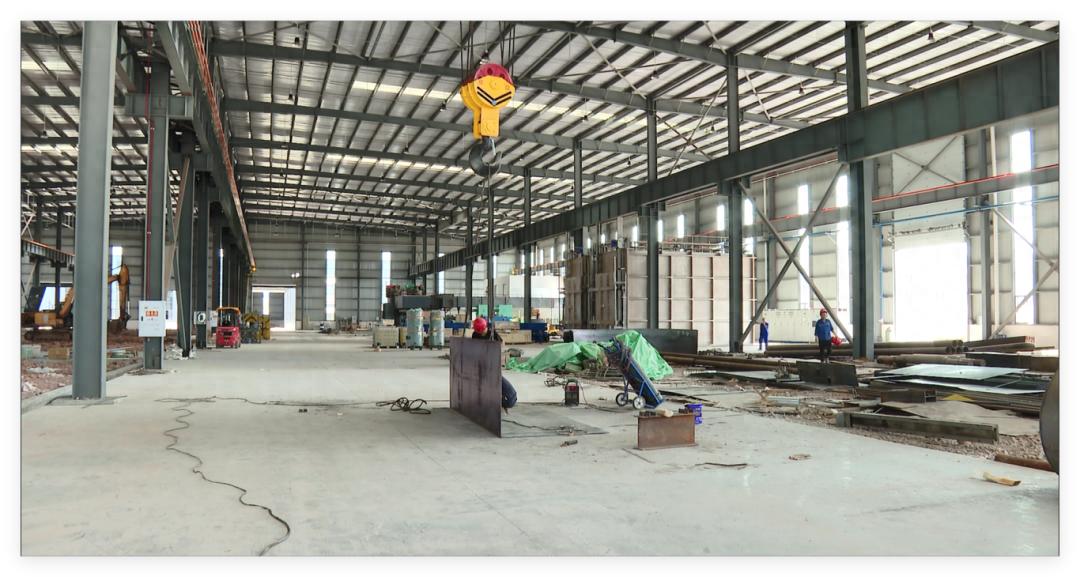

报道显示,这笔1200万元的投资计划用于设立工厂,选址于投资者所在的村庄,其初衷是回馈家乡。但自申请以来已超过一年,企业仍未启动生产。这种拖延导致资金成本上升,并使投资者的期望化为泡影。长期停滞不仅阻碍了企业自身的发展,也可能对当地经济产生不利影响。这一现象不禁引发疑问:为何企业在一个地方安家落户竟如此艰难?

许可证办理的拖延现象,已非企业自身之过。在当前推崇创业与创新的背景下,这种迟缓的政府服务,不仅严重打击了有意投资的企业家的信心,而且与国家政策导向背道而驰。

法院判决也难推动

投资人在此事中已采取法律途径。法院已作出有利于企业的裁决,但许可证的申请仍无实质进展。按照常规逻辑,法院的裁决应彰显法律尊严,但在此事件中,其未能发挥应有的促进作用。这一现象突显出在政府执行法律、执行判决方面存在重大不足。在法治社会中,对法院裁决的忽视显然是不良行为。

这表明相关职能机构在执行职责时,未能充分体现对法律权威应有的尊重。若法律途径无法有效解决争议,企业又应向何处寻求公正?

职能部门推诿责任

市场监管局已明确接受申请并发放了现场核查通知。然而,核查组以工作繁重为由未能进行核查,导致流程陷入停滞。在面临询问时,相关职能部门互相推卸责任,市场监管局将责任归咎于核查组。这种互相推诿的做法暴露出相关人员对企业责任感的缺失。他们忽视了企业的正常运营,同时也揭示了内部协调不力和责任界定不明确的问题。

从企业视角审视,职能部门扮演着确保企业稳定运作的核心角色。然而,此类推诿行为导致企业陷入孤立无援的困境。如此工作态度,又怎能营造出一个优良的营商环境?

舆情发酵后官方表态

舆情持续升温,当地官方宣布将对相关责任进行严肃追责,并加快办理证照的进程。然而,这一回应似乎略显滞后,似乎是在舆论压力的推动下才作出。在此期间,投资者从申请阶段至积极维权,经历了漫长的时间,却始终未能获得有效的解决方案,最终收到的仅是这种被动的应对措施。

舆论场对问题的关注往往滞后于其成为热点,这反映出当地在事件初期处理上的缺陷。在信息传播迅速的当今时代,官方理应更加积极地应对企业所遇难题,而非坐等舆情发酵。这其中是否涉及了不作为的嫌疑?

对营商环境的伤害

投资者之所以前来投资,源于对当地环境的信赖。然而,低效率的行政审批流程长时间拖延,严重打击了投资者的积极性。这种行为不仅损害了当地营商环境的形象,而且一个营商环境不佳的地区,在吸引投资方面必将面临重重困难。

对于有意向在此地投资的人们,目睹此类情形往往会使他们心生顾虑。地区的发展离不开优质的营商环境。那么,如何扭转这一局面,增强本地的营商环境吸引力?

改革仍需深入基层

该事件暴露了“放管服”改革在基层实施过程中遭遇了障碍,如透明度不足和权限限制。尽管政策旨在简化审批流程,提高办事效率,但在实际操作层面却遭遇了挑战。基层部门亟需深化改革,积极推行简政放权,确保行政审批的效率,从而保障企业运营的顺畅。

各地区正积极致力于吸引各类投资,其中基层政务服务直接服务于企业一线。若基层未能有效实施改革政策,或将对经济发展造成停滞影响。那么,基层应如何加快改革步伐?

当前,我国正积极营造良好的营商环境,这一事件引发了各界的广泛关注。政府部门和社会各界均需关注事件的妥善解决及其背后深层次问题的探讨。基层如何有效推进“放管服”改革,值得深思。我们期待广大读者踊跃参与讨论,点赞并分享这篇文章。