近期,传出一则消息:部分老年人网络直播中花费高达40万元,购置所谓的“塑料古董”。这一事件引起了社会各界的广泛关注和热议。事件背后,不仅暴露了老年人可能遭遇的高额消费风险及心理压力,还涉及多个责任主体,促使人们深入思考相关问题。

老年人易入骗局

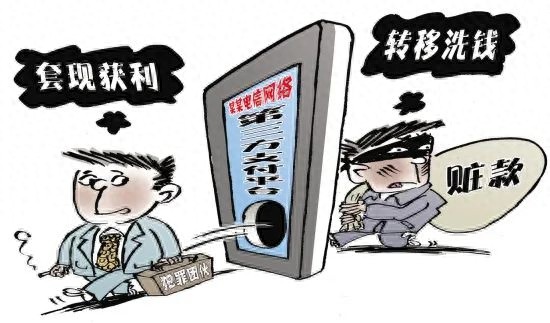

互联网的迅猛发展使得直播购物在社会上迅速流行开来。老年人群体也开始尝试这种新兴的购物模式。由于晚年生活孤独感较为明显,他们在学会网络购物和观看直播之后,往往容易吸引不法分子的注意。由于辨别能力相对较弱,面对直播间的各种诱惑,例如此次虚构的离婚剧情,他们更容易冲动消费。另外,许多老年人缺乏必要的防范意识,这使得他们在网络环境的复杂性中,成为了诈骗的高风险群体。

疑问由此产生:为何老年人网购时易受欺诈?首要原因在于他们自身判断力不足;再者,不法分子巧妙地利用了他们的心理弱点。

高额诈骗令人咋舌

2023年10月至2024年2月期间,该犯罪团伙涉案金额累计超过2000万元,受害人数超过数百人。如此巨额的涉案金额,分摊到每位受害者身上,可能引发巨额损失。以某案例为例,一位老人投入40万元购买所谓的“塑料古董”,这可能是他毕生的积蓄。

高额诈骗案件暴露了诈骗团伙的贪婪本质和其不道德行为。这些团伙精心设计诈骗方案,人为制造虚假的人气,意图诱使老年人上当受骗,其行为令人愤慨。

家庭关怀的缺失

该事件揭示了家庭在关爱老人方面存在的不足。在人生晚年阶段,老年人对陪伴与关爱的需求尤为迫切。若家庭成员能时常陪伴在老人身边,关注他们的生活与心理需求,同时适时向他们传授网络诈骗的相关知识,那么老年人或许便不会轻易受到直播间虚假宣传的误导。

家庭成员承担着照看老人日常起居以及保障其财产安全的双重职责。若家庭关怀得宜,老年人面临的外部诱惑风险将相应减少,减少被骗子诱骗的可能性。那么,家庭应如何采取措施以弥补这一领域的不足之处呢?

主播的不良手段

直播间主播的行为引发了严重争议。他们虚构离婚故事以吸引粉丝关注,并指派专人发布弹幕以塑造个人形象。在诱导老年人消费方面,他们采取极端手段。利用老年人易受影响的特性,他们将这些毫无价值的“塑料古董”进行虚假宣传,随后推销给老年人。

主播本应扮演产品推荐者和品质担保者的角色,但现状却是他们变成了诈骗行为的实施者。为了追求利益,他们放弃了职业的道德底线,对直播行业的风气产生了极坏的影响。对于这种主播,我们应当如何加强监管力度呢?

平台审核漏洞

该平台未能严格履行监管职责。若对直播间内容实施细致审查,并有效制止涉嫌诈骗的直播行为,或许能显著降低老年人受骗的风险。

在直播热潮席卷之际,该平台不断扩张规模,然而内容监管却未能得到有效执行。这种状况无疑为诈骗分子提供了生存的土壤。因此,平台迫切需要对审核机制进行深入审视和改进,并加强监管力度。

多方需承担责任

“天价塑料古董”事件突显,指出的问题并不仅限于老年人个人层面。家庭、主播及平台均需承担相应的责任。责任不应仅由一方承担。家庭应加强关爱与陪伴老人,并提高其防骗意识;主播需坚持诚信原则,依法进行经营活动;平台亦需优化审核流程。

该事件向公众发出警示,强调只有通过多方共同努力,才能有效遏制网络诈骗的扩散,进而保障老年人的合法权益。关于此事件,您有何看法?欢迎点赞、分享,并在评论区发表您的观点。