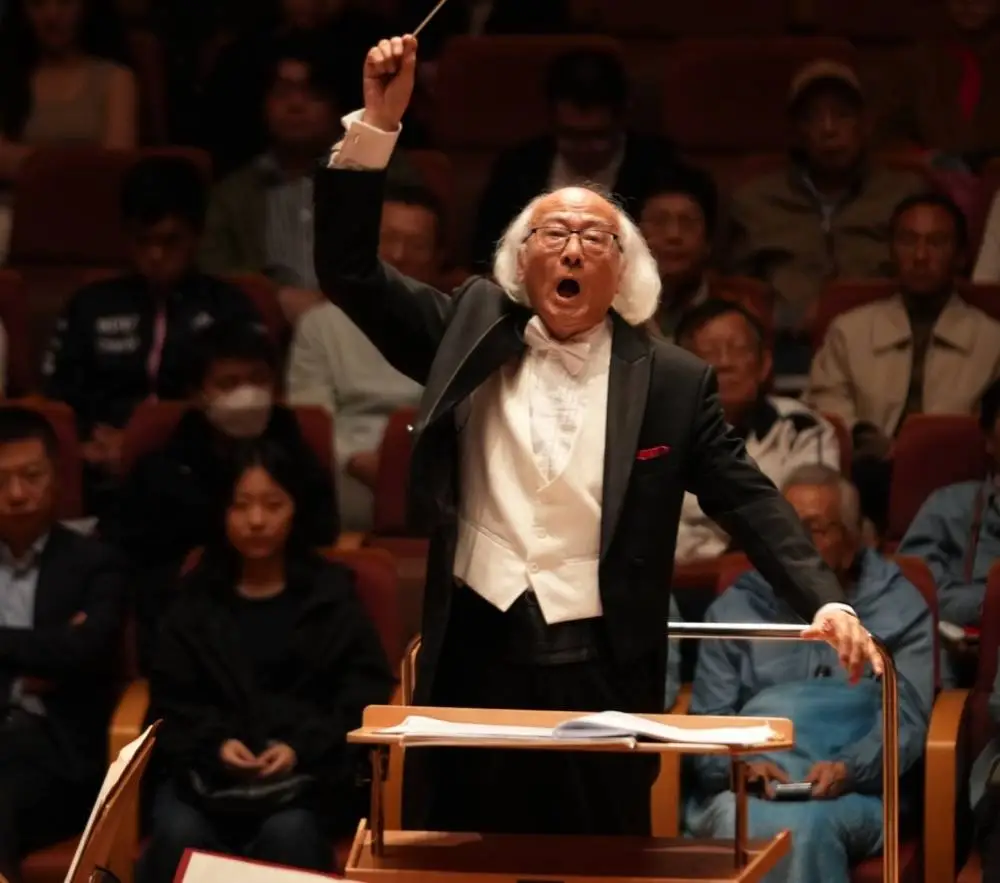

10月25日晚,上海交响音乐厅举办了一场极具意义的“泱泱国风”音乐会。苏州交响乐团在音乐总监陈燮阳的指挥下登台献艺,此音乐会引发了公众对中国作品推广的关注。众多优秀的中国作曲家的作品往往仅演出几次便被遗忘,这一现象已成为不争的事实,亟需得到改变。

苏交参演艺术节

10月25日晚,苏交在陈燮阳的指挥下,首次亮相中国上海国际艺术节。该艺术节是艺术作品展示的重要平台,苏交的参与具有非凡意义。这不仅彰显了乐团的实力,也为推广中国作品提供了强大支持。此次苏交呈现的是一场全中国作品的音乐会,与那些偏重外国作品的音乐节形成了鲜明对比。

苏交的此次参演标志着中国作品迈向更广阔观众群体的又一进步。能在如此重要的艺术节上亮相,无疑为中国作曲家们注入了新的信心。上海交响音乐厅,这座拥有丰富音乐文化积淀的场馆,为苏交的演出提供了理想舞台。此次演出有望吸引更多音乐爱好者,共同领略中国作品的独特魅力。

中国作品被埋没

在中国,众多作曲家创作了卓越的音乐作品,然而其中不少仅演出一两次便鲜少露面。以马思聪1954年创作的《山林之歌》为例,其音乐技巧精湛,巧妙融合了多种元素,曾在国内音乐界引发一时热议。遗憾的是,这部作品在中国舞台上却鲜有亮相。国内音乐作品普遍缺乏持续的演出机会,这限制了它们被更广泛大众接受,同时也妨碍了优秀作品的持续优化与提升。

该现象成因多样,包括演出资源的分配不均等。众多优秀作品亟待获得更多演出机会。我国音乐舞台理应给予这些作品更多关注,防止其被遗忘在角落。尽管我国音乐文化底蕴深厚,但缺乏展示平台使得作品难以绽放光彩。

西方经验可借鉴

陈燮阳指出,众多西方交响乐作品在首演时并不尽如人意,却最终成为了经典。在西方音乐的发展历程中,它们是通过不断的演出和推广,逐渐赢得了公众的认可。中国应当借鉴这一经验,为中国作品提供更多的展示机会。以关峡的《星辰大海》为例,该作品气势恢宏,情感丰富,蕴藏着巨大的潜力。

中国音乐若欲进步,必须秉持着对作品进行长期精雕细琢与推广的理念。众多国内交响乐作品虽具备卓越的实力,却未获得应有的知名度,原因并非实力不足,而是缺少了推广与发展的契机。参考西方的运作模式,使作品得以在舞台上频繁亮相,方能挖掘出其更深层次的价值。

好作品的标准

如何评价一部中国作品是否优秀?以赵季平2017年创作的《第一小提琴协奏曲》为例,该曲虽采用西式古典体裁,却巧妙融入了东方元素,深受乐队与观众喜爱,因而广为流传。优秀的作品通常需兼具民族特色与现代化音乐理念,同时触及观众内心深处。

创新与民众情感相融合的作品更易获得认可。创作者面临的一大挑战,是如何在技巧与情感表达之间找到平衡,以及如何在传统与现代之间实现交融。中国音乐的发展路径正持续在探索中前行,优秀作品则为这一探索之旅指引方向。

国风音乐会意义

“泱泱国风”音乐会品牌已使苏州交响乐团在乐迷中声名鹊起。该品牌自经典至新创,已向观众展示了近九十部中国音乐作品。它传递时代精神,回响中国之声,每一场演出均是对中国作品的展示与推广。此外,华夏音乐节携手各方力量,专演中国作品,打造了一个纯粹的中国音乐展示舞台。

华夏音乐节在展示中国作曲家作品方面扮演着至关重要的角色。在众多国内音乐节普遍偏重外国作品演绎的背景下,这一专注于推广中国音乐的音乐节显得尤为难得。通过这个平台,众多作曲家的作品得以获得更广泛的关注,这对中国音乐的创作与传播起到了积极的推动作用。

苏交未来展望

苏交在音乐总监陈燮阳的见证下,从无到有,逐渐发展成为国内一线交响乐团。该乐团的职业化水平位居行业前列。但苏交的发展不应止步于苏州,它还应拓展至全国乃至全球舞台。苏交肩负着推广中国音乐作品的使命,致力于传播华夏文化。

苏州交响乐团迈向更宽阔的舞台时遭遇众多挑战,诸如海外演出市场的竞争激烈以及不同文化背景观众接受度的差异。然而,若能成功克服这些困难,无疑将显著提高中国作品及中国交响乐的国际知名度。您认为苏州交响乐团在国际演出中应如何寻求突破?欢迎读者留言交流,并期待大家点赞及转发本文。