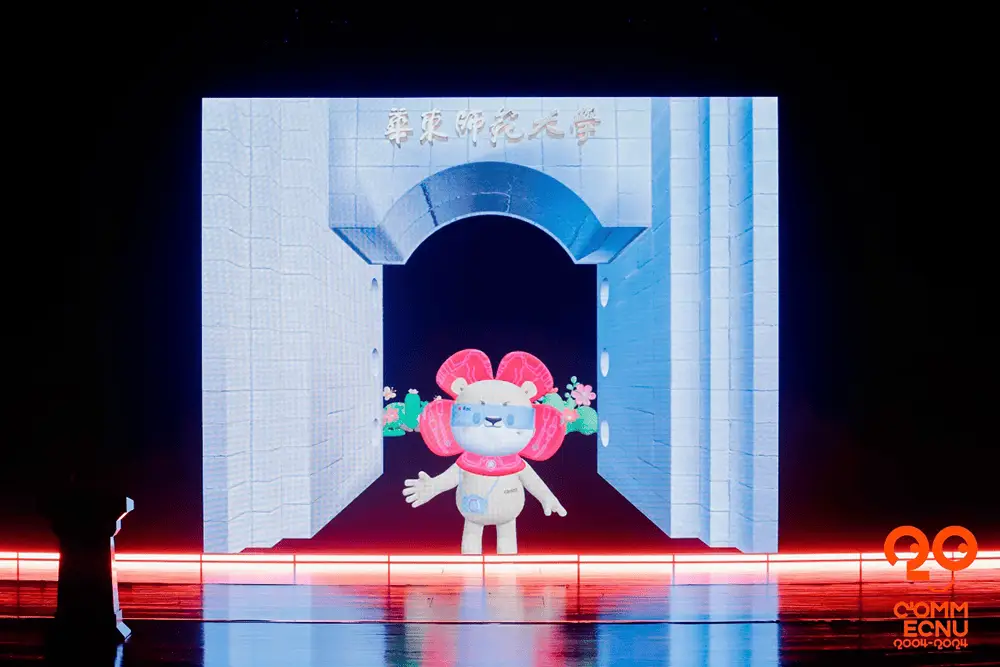

10月20日上午,华东师范大学传播学院于上海大零号湾文化艺术中心迎来了成立20周年的重要时刻。当日,学院亦成功举办了数智时代新闻传播人才培养高峰论坛。此活动不仅成为学院发展历程中的一个重要里程碑,而且对新闻传播教育与行业的发展展现出诸多引人注目的亮点。

二十年发展战略响应

华东师范大学传播学院自成立以来已走过二十载,始终紧密跟随国家发展战略。自学院创立伊始,便将发展与人才培养作为核心任务,在上海这片充满活力的土地上持续奋斗。凭借其综合学科特色,学院构建了“大传播”体系,并在学科发展上展现出显著优势。这些优势体现在多学科融合推动传播学研究和教育的拓展,以及丰富的学科资源为人才培养提供了肥沃的土壤,为学生搭建了更广阔的理论与实践平台。在学科建设过程中,学院逐年加大教育资源投入,经过多年坚持不懈的努力,最终形成了当前的发展格局。这一发展模式不禁引发人们深思:国内其他传播学院能否借鉴其经验,效仿其发展道路?

华东师范大学传播学院在其发展历程中,不可避免地遇到了众多挑战。当前,互联网技术正以惊人的速度发展,新闻传播领域亦经历了巨大的变革。面对互联网信息传播领域尖端技术的挑战,学院积极整合学科资源。地处传媒业兴盛的上海,学院充分发挥地域优势,强化多媒体教学的优点,并运用AI技术打造了卓越的新闻传播人才培养体系。据相关数据显示,引入新技术后,学生的媒介实践能力显著提升。AI技术在教学中的应用已初见成效,例如学生能更高效地运用算法分析新闻受众的偏好。这些成果充分体现了学院紧随时代发展的能力。

智能化人才培养探索

华东师范大学传播学院坐落于传媒教育的前沿阵地。该学院率先发布了我国高等教育领域的首部《生成式人工智能学生使用指南》。此举凸显了学院在智能化时代背景下,对人才培养模式进行创新尝试的坚定决心。在上海文化的深远影响下,学院对传媒行业的发展动向保持高度警觉,并就新兴的人工智能技术,对学生进行正确引导。在编制该指南的过程中,众多教师和教育专家踊跃参与,经过数月的深入研讨与调研。这一举措为其他高校传播学院提供了宝贵的借鉴经验,至于其他高校是否将效仿此模式,目前尚无定论。

国际化合作与交流

华东师范大学传播学院在对外交流合作方面活跃度较高。学院已与国际多所知名大学建立了合作关系。尽管在国际交流过程中面临政策和文化等多方面的差异,学院依然努力克服困难,持续推进国际化进程。无论是与周边国家大学的短期交流项目,还是与欧美大学的联合研究课题,学院都取得了显著成果。此类合作不仅引入了国际前沿的传媒教育理念,还为中华文化在海外的传播构建了优质平台,并对我国对外传播战略贡献了独特力量。在数年间,学院选派的交换生人数已接近百人。其交流的深度与广度在国内同类学院中处于领先地位,这对增强中国新闻传播教育的国际影响力具有深远意义。

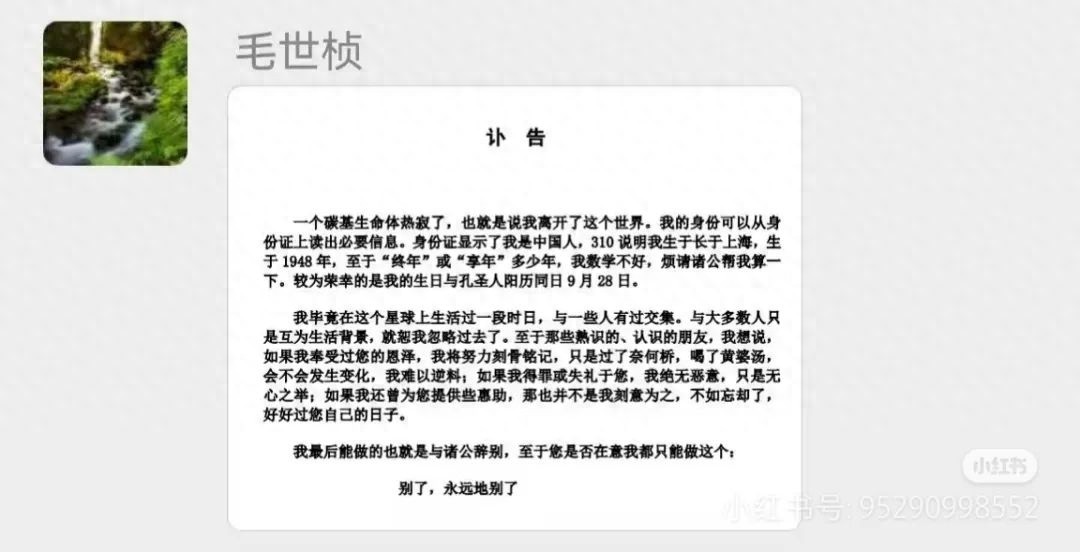

历任院长努力成果

华东师范大学传播学院的发展离不开历任院长的辛勤耕耘。严三九教授、吕新雨教授作为前院长,现任的王峰教授亦持续付出努力。在他们带领下,学院学科领域不断拓宽。立足上海高等教育体系,学院积极探索适应我国国情的传播学人才培养模式。通过课程改革、师资队伍建设等多重途径,学院不断摸索人才培养的新路径。无论是理论教学还是实践教学,无论是校内资源整合还是校内外资源连接,学院积累了丰富的经验和成果。这些努力为学院的长期稳定发展奠定了坚实基础。

校友积极分享感悟

东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、校友代表鱼洁发表演讲,其发言具有重大意义。作为1992级影视教育专业的毕业生,她在丽娃河畔开始了自己的职业生涯,并历经种种挑战。她所分享的奋斗经历和感悟,极大地鼓舞了在校园中的年轻学子。鱼洁详细讲述了她在上海传媒领域,一个充满机遇与挑战的行业中的奋斗历程,从初入行业的迷茫到如今承担高层管理职责,她激励着年轻学子勤奋学习,承担起新时代的文化使命。这种从校园到职场的传承精神,已在上海传媒界广泛传播。

人才培养新方向

目前,传播领域正经历一场深刻的变革,王峰院长针对传播学院新闻传播人才的培养提出了新的战略方向。这一战略以“深入理解新用户需求、创造新颖内容、掌握创新传播方式”为核心理念。为推动系统性改革并与国家战略紧密结合,学院正努力培养一批既根植于中华优秀传统文化、又紧跟数智化发展趋势、具备国际视野的全媒体时代杰出新闻传播人才。在上海这座文化多元融合的城市,这一理念的实施具有得天独厚的优势。阚宁辉从教育培养的角度分析了高校出版专业的发展路径。王峰院长进一步指出,培养新人才必须具备全局观念,实施多角度、多层面的协同发展。刘永钢见证了传播学院在人才培养方面取得的成果,这体现了社会各界对新闻传播人才培养的期望和努力方向。

本文旨在唤起公众对新闻传播教育发展动态的关注,并期待读者在评论区分享个人观点。同时,我们倡导读者为文章点赞和转发。针对其他高校传播学院如何借鉴华东师范大学传播学院的成功做法,您有何高见?