二战结束后,德国着手大规模恢复城市基础设施。然而,随着城市的持续发展,早期的建设模式逐渐暴露出众多缺陷。为解决这一问题,德国积极寻求转型策略。在这一领域,德国的实践为其他城市的建设提供了极具价值的参考。

转型背景

二战落幕之后,德国启动了大规模的城市重建计划。该计划以历史悠久的城区为中心,逐步形成了向周边扩散的城市布局。然而,随着城市形态从“单一核心”转变为“多元核心”,原有的功能分区模式遭遇了挑战。与此同时,住宅区域之间的匹配问题日益凸显。到了2020年,《新莱比锡宪章》明确了三大宗旨:打造公平、环保、高效的城市。同时,它突出了城市整体规划的重要性。

建筑需求转变

在20世纪,德国建筑界主要专注于建设经济实用的住宅社区,旨在满足公众基本的居住和生活需求。随着居住条件的提升,建筑实践逐渐转向以人为中心的空间规划。这一转变重点在于满足生活、社交及情感需求,并将焦点从居住空间转移到了公共空间。

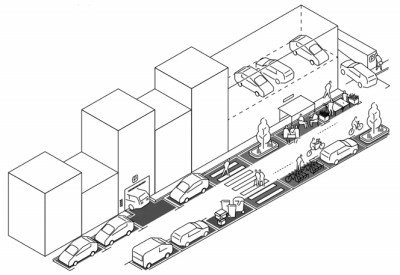

公共空间重视

公共空间在社会价值观和精神风貌塑造中扮演着核心角色。德国对公共空间的多功能性极为重视。自“一体化”理念被采纳以来,城市公共空间的功能日益丰富。这种变化对于构建城市形象及增进人际互动具有显著价值。

存量建筑改造

德国正处于建设热潮减退及环保意识提升的时期,对现有建筑的价值给予了新的关注。政府已颁布相关政策,明确规定除非有特殊需求,否则禁止拆除建筑,并且已停止大规模住宅区的开发项目。目前,建筑领域正逐步将工作重心转移到室内装饰和局部修缮上,并且在修缮过程中优先使用环保建筑材料。

多元规划决策

德国建筑界曾深受前卫风格影响,目前,多主体参与的项目规划模式正逐步改变以往以知名设计师和特定流派为主导的格局。这一转变激励了众多规划机构积极投标,并使民众及公民组织代表得以进入决策过程。此外,公共项目中融入外部资金,不仅有效缓解了资金压力,也提升了社会各界参与项目的积极性。

全民素养培育

德国政府着力提升公众的建筑素养,以促进更广泛的民众参与建筑决策。为此,政府支持文化教育机构,通过组织工作坊、讲座及对话等活动,向公众传授建筑设计的基本知识。

德国在城市发展的转型过程中不断探索,构建了一个涵盖决策和设计环节的多元化治理结构。针对城市空心化及功能分布不均等问题,德国采纳了以实际需求为指引的策略。这些做法为其他国家和地区的城市转型提供了参考。那么,您觉得德国在城市转型方面有哪些有效的经验?这些经验对于我国或本地的城市建设有哪些借鉴意义?