近期,厦门某图书馆发生“流浪汉”事件,成为公众关注的焦点。民众普遍反映,该流浪汉身上散发出的异味及卫生状况严重影响了其他读者的体验。然而,文化旅游部门表示,公民享有进入图书馆阅读的权利,图书馆不能拒绝其入内。这一事件迅速在网络上引发广泛讨论。

事件缘起

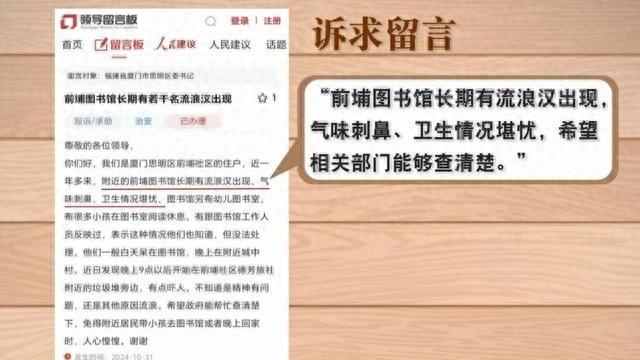

近期,网络上传出了关于厦门某图书馆的诉求留言和官方回应,引发了众多网友的关注。该事件发生在厦门市思明区的图书馆前埔分馆。部分民众对馆内一位形似“流浪汉”的男子表示不满,认为他的卫生状况影响了其他人的阅读体验。这一现象揭示了公众对公共图书馆环境舒适度的重视,他们渴望在干净、整洁且无异味的氛围中阅读。在现代社会,随着生活水平的提升,公众对公共场所的环境要求也变得更加严格。

从另一视角审视,身处都市的每个人均有可能遭遇暂时的难关。该男子可能因失业而陷入这看似不整的境遇,然而他选择踏入图书馆,沉浸于阅读之乐,这亦是对个人精神空间的探索。由此引发深思:在城市文明不断进步的历程中,我们应如何妥善协调公共空间的舒适性与个人基本权益的维护?

记者调查

记者接到消息后,前往厦门市思明区图书馆前埔分馆进行实地调查,并目睹了引发争议的男子。图书馆工作人员透露,该男子系外地来厦务工人员。他并非流浪者,只是由于上半年失业,空闲时间增多,于是几乎每日来馆阅读。他习惯于在角落里安静地阅读,从早到晚。这一行为充分显示出他对阅读的热爱。这种对阅读的热爱应当受到尊重和鼓励。

接到群众反映后,图书馆迅速采取行动,与该男子进行了有效沟通,并对其仪容仪表提出了关注。男子积极响应,主动剪去长发,并改善了个人卫生状况。这一举措体现了图书馆在处理群众诉求与维护个体权益方面的积极作用。在此过程中,充分展示了城市公共空间管理的高效智慧,如何在尊重个体多样化需求的同时,保障公民的阅读权利,并满足广大读者对环境品质的期待。

男子的真实情况

外来务工人员失业后,他视图书馆为心灵的避风港。当前,就业市场竞争激烈,失业现象屡见不鲜。他或许暂时无力承担改善居住条件以保持个人卫生形象,然而,他对阅读的热爱值得赞扬。尽管公众认为他的言行可能干扰他人,这确实有一定道理,因为图书馆作为公共空间,必须维护一定的秩序和环境标准。

男子在图书馆内保持阅读时的安静并未对他人构成实际干扰,这一现象值得关注。此情况促使社会公众重新思考,在公共资源的使用中,是否应采取更加人性化的评价准则,而非仅依据外表就将某些人排除在外。

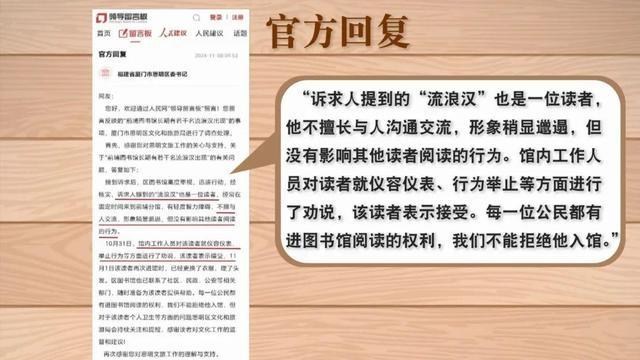

图书馆的态度

在整个事件中,图书馆扮演了积极的角色。它首先接纳了那位热爱阅读的男子,并对其阅读权利表示了尊重。在现代社会,公共图书馆肩负着普及知识和传播文化的使命,对每一位热爱阅读的人士都应持开放态度。此外,工作人员在得知群众反映后,采取了恰当的措施来解决问题。他们既提醒了该男子,又未阻止他继续来馆阅读。同时,他们还与社区等部门联系,表示若该男子遇到困难,将提供必要的帮助。

图书馆管理者在采取此类措施时,展现了其全面权衡多因素的能力。这种做法对其他公共服务场所具有重要的参考价值。在应对类似情况时,应更加注重人文关怀,主动调解各方关系。在确保公共资源公平公正使用的同时,亦需保护弱势群体的合法权益。

市民的看法

对此事件,市民意见不一。部分市民主张,图书馆的读者应保持个人卫生,以免对他人造成影响。这一观点源于维护公共环境的良好愿望,强调公众利益的重要性。他们认为,进入公共资源场所的每个人都应考虑到他人的感受,避免因个人行为破坏公共空间的和谐。

部分市民认同图书馆的包容性立场。图书馆作为城市公共资源,理应向所有人敞开大门。正如市民所言,不能因他人的着装或暂时的困境而将其拒之门外。这种包容性反映出城市文明素养的提高,同时,对异己的接纳与理解亦成为评判城市文明水平的关键指标。

对城市文明的影响

厦门此次事件显现了其城市文明的本质。文旅部门的回应中流露出浓厚的人文关怀,这不仅彰显了政府部门对每位公民权益的高度重视,同时也体现了对城市整体文明形象的精心维护。厦门以包容、接纳、开放的姿态展现自身,向外界传递了积极的信号。这种态度吸引了众多人前来这座城市居住或旅游,感受其深厚的人文关怀。

此事件同样引发了公众的深思,在城市文明化的进程中,公共空间往往面临相似挑战,我们该如何应对并解决这些问题?以此次事件为例,文旅部门、图书馆以及市民等不同群体的立场,都将在很大程度上决定事件的发展趋势。亲爱的读者们,对于公共空间中出现的此类状况,您认为如何才能在各方利益之间实现平衡?欢迎留下您的观点,点赞并分享您的看法。