近期,花儿、环县道情皮影戏和天祝格萨(斯)尔被列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作”名录。这一事件不仅彰显了甘肃非物质文化遗产的显著魅力,而且也昭示了其在国际文化舞台上突出的位置。

甘肃非遗多民族特色

甘肃省历史悠久,长期是多民族共同居住的地区,其非物质文化遗产凸显出多元民族的文化特色。哈萨克族的铁尔麦艺术、蒙古族的民歌等众多民族文化形式被列为省级非物质文化遗产。随着历史的演进,各民族的文化在此地相互交融,体现了中华民族的创造力和文化的多样性。在甘肃这片土地上,各民族的文化艺术相互辉映,这一现象持续进行。不同民族文化的共同发展,生动展现了民族和谐共融的美好画面。

各民族的节日、礼仪和习俗均展现出独特的特征和广泛的社会影响。例如,白马人的婚礼习俗、甘南地区的成年仪式等,已被正式收录为省级非物质文化遗产。这些民俗活动深藏着各民族独特的文化精华,每一项传统都蕴含着丰富的民族文化底蕴,进而使得甘肃地区的文化呈现出更加多元和丰富的面貌。

非遗在发展中的重要作用

在现今时代,非物质文化遗产的重要性不可小觑。在国家推进文化强国的战略中,它承担着展现民族文化的重任。对乡村振兴而言,其产生的经济效益不容忽视。同时,在文化与旅游的融合过程中,它亦处于核心地位。非物质文化遗产不仅是文化的瑰宝,更是推动社会发展的关键力量。

甘肃省第五批省级非物质文化遗产中,共有108项传统技艺被认定为代表性项目。这些技艺源于各民族在漫长历史中积累的文化遗产和智慧结晶。传承和推进这些技艺,为乡村振兴注入了新的活力。非遗项目的繁荣不仅促进了经济效益的提升,同时也为地方经济的持续发展打下了坚实的基石。

传统工艺振兴工作

自2018年起,甘肃省致力于挖掘传统工艺非遗项目的当代价值。以非遗传承人为核心,已确认121家省级及以上非遗工坊。这一举措有效推动了传统工艺的发展。

各地依据具体状况推动相关举措。以酒泉的夜光杯雕刻技艺、临夏的砖雕艺术为例,这些作品巧妙地结合了地域特色与古老文化。通过网络新媒体的广泛传播,传统手工艺品的市场销量显著增加,有力促进了当地居民收入的提升。在当今时代,传统工艺的复兴不仅是文化传承的体现,更是推动地方经济发展的有效途径。

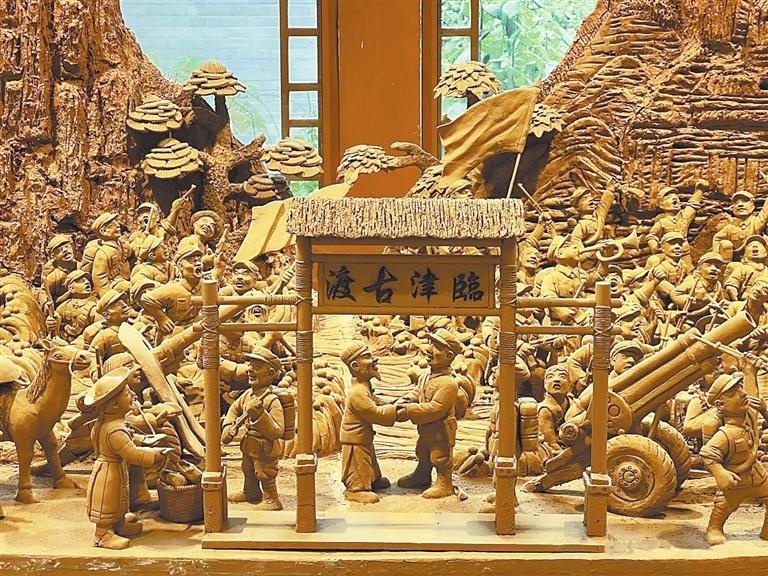

非遗与红色文化结合

甘肃省富含红色文化资产。当地文化旅游机构充分挖掘这一资源优势,对红色文化进行了深入开发。同时,通过实施非物质文化遗产保护策略,确保红色精神的传承。以陇东地区的红色传说等非物质文化遗产为例,这些项目已顺利纳入省级非物质文化遗产名录。

文化创新与发展步伐加快,主要得益于红色精神在非物质文化遗产项目中的传承与推广。这一举措为甘肃省的文化发展注入了鲜明的红色元素。此外,它也为红色文化在现代社会的传播开辟了新的渠道,并注入了新的生机。

华夏文明相关的非遗

甘肃省承载着大量与中华文明紧密相连的非物质文化遗产。在这些遗产中,大禹治水的传说和周文王的神话故事,堪称中华民族民间叙事的典范。这些故事生动体现了农耕民族的高尚品质。同时,这些传说富含丰富的文化意蕴,成为中华文明中不可或缺的一部分。

甘肃省为楹联文化的发源地之一。其中,“甘肃楹联习俗”与“舟曲元宵松棚楹联灯会”均已成功获评省级非物质文化遗产。这些传统习俗承载着深厚的文化内涵,各地楹联文化代际相传,展现了传统文化在当今社会的延续与进步。

甘肃非遗的深远意义

甘肃的非物质文化遗产显现出鲜明的地域特色和广泛的社会效应。这些文化遗产映射出甘肃民众的热情、质朴与豪放。强化非物质文化遗产的保护、传承与传播,对促进经济社会的发展有着显著的正面影响。在增强文化自信的过程中,甘肃的非遗发挥着至关重要的作用。甘肃的非遗宛如璀璨的明珠,在文化界持续发光,而其保护与传承则是确保这颗明珠持续璀璨的坚实支柱。

甘肃省内非物质文化遗产数量众多,其文化内涵深厚,你是否期盼在日常生活中也能体验到这些遗产的纯粹美感?对此,你有哪些看法?期待你的点赞、分享,并在评论区分享你的观点。