全球海洋变暖现象持续恶化。中国科学院大气物理研究所最新公布的研究成果揭示,于1月10日,由31家研究机构及54位专家组成的国际研究团队,在《大气科学进展》期刊上发表了关于2024年全球海温变化的年度研究报告。该报告揭示了令人忧虑的发展态势。

全球海表平均温度创新高

2024年,全球海表温度创下历史新高。大气研究所数据显示,该温度比2023年高出0.07摄氏度。美国海洋和大气管理局的记录显示上升了0.05摄氏度,欧洲哥白尼海洋监测中心的数据则为0.06摄氏度。这一升温是现代观测中前所未有的,进一步证明了海洋变暖的趋势。海洋表面温度是海气相互作用的重要指标,其变化必然导致一系列天气和气候的变化。

海洋表面温度与生态系统密切相关。随着温度的持续攀升,每度温度的提升都在加剧对海洋及其生物生存环境的冲击。这种生态平衡的破坏,其不良影响正逐渐显现。

海洋上层热含量也创新高

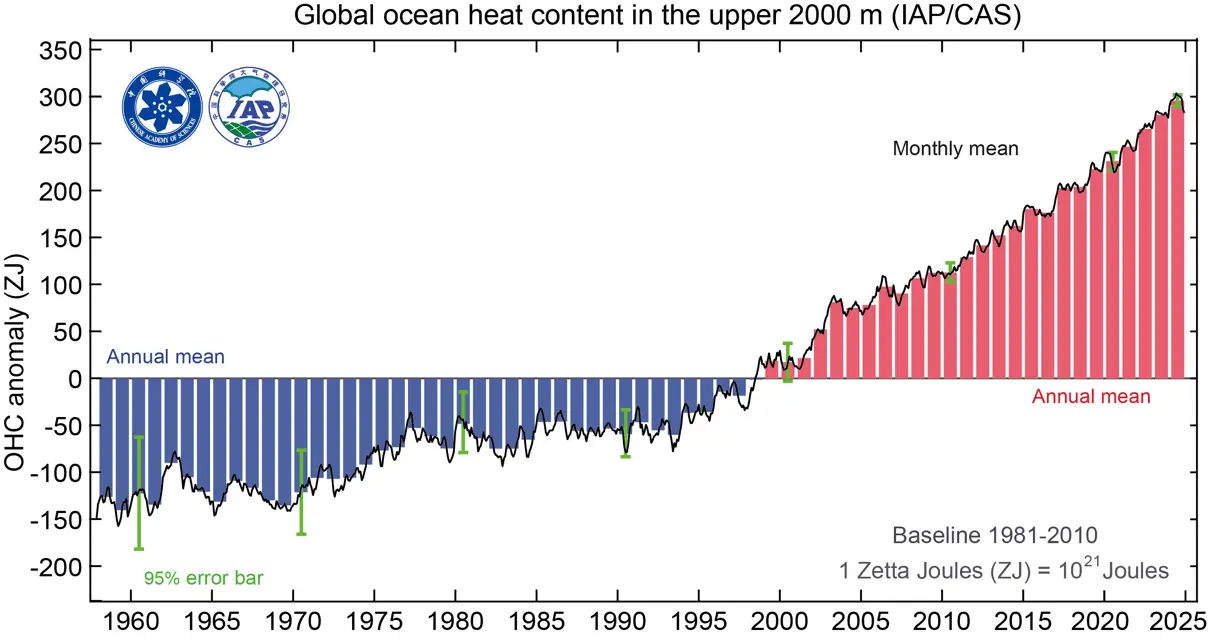

报告显示,2024年,海洋表层2000米的热量水平达到了新的历史极值。自1958年以来,依据IAP/CAS的数据记录,全球海洋表层2000米的热量含量呈现持续上升趋势,这一现象不容忽视。这一显著变化已引起海洋学界的广泛关注。与此同时,这种热量的持续累积在海水中触发了一系列连锁效应。

海洋深处的热量累积,恰似放置了一座微型火炉,不断为海洋提供热量,使其温度持续上升。这一变化不仅改变了海洋的物理状况,还对海洋生物的生存构成了前所未有的挑战。众多海洋生物对水温有严格限制,但随着海水温度的持续升高,它们的生存空间正逐渐受到限制。

变暖区域差异显著

报告指出,海洋变暖在不同区域呈现出各自的特点。2024年,多个海域如印度洋、热带大西洋、北大西洋、地中海、北太平洋和南大洋的热含量均创下历史新高。这一趋势反映出全球海洋变暖并非普遍一致。实际上,不同地区的变暖程度不一,且某些区域的气候变化尤为显著。

这些区域的海域生态环境可能面临更为剧烈的冲击。海水成分随温度升高而发生变化,海洋生物多样性也随之减少。尤其是对温度变化极为敏感的珊瑚礁,区域海洋温度的升高往往直接对其生存构成威胁。一旦海洋生态系统中的某个部分受到损害,整个系统将不可避免地受到影响。

各地极端天气事件频发

2024年,全球104个国家见证了气温新高,多地深受极端气候的侵袭。在南非、南亚、菲律宾、巴西、欧洲和美国东北部等地区,普遍遭遇了广泛的干旱、高温以及野火灾害。以3月为例,澳大利亚大堡礁出现了大规模珊瑚白化现象,这一事件与海洋温度的升高有着密切的联系。

在7月,加勒比海区域频受强台风影响;9月,美国东南部和中国海南岛亦多次受到台风的剧烈袭击;至10月底,西班牙遭遇了严重的洪水。这些极端气候事件常造成重大人员伤亡和财产损失。以海南岛为例,超强台风“摩羯”导致约800亿元的经济损失;西班牙的洪水灾害则导致223人不幸丧生。

海洋生态环境严重受威胁

海洋生态环境正面临因持续变暖而引发的严重威胁。海水温度的上升引起了溶解氧含量的减少,这对众多依赖丰富溶解氧生存的海洋生物构成了生存挑战。这种变化不仅对海洋生态系统的稳定性构成威胁,也对依赖海洋渔业资源的人类产生了负面影响。

海洋生态环境的波动剧烈,其影响范围与多米诺骨牌效应相似。浮游生物和大型鱼类均未能逃脱其影响。生物数量减少、物种灭绝等问题日益凸显。同时,渔业资源的减少对人类渔业发展构成了重大障碍。

对人类可持续发展影响大

海洋温度的上升不仅对海洋生态系统产生了显著影响,而且对人类的长远发展构成了潜在威胁。海洋被认为是触发极端气候现象的关键因素之一。随着海洋温度的升高,台风的发生频率可能增加,降水量也可能显著增多,这可能导致登陆地区遭受严重损失。考虑到海洋变暖的趋势并未减缓,未来人类将面临更多挑战。

经济损害并非唯一影响,社会各领域亦面临冲击。灾害恢复进程受阻,旅游业因恶劣气候影响严重受损。人类必须深刻认识到这一问题的紧迫性,并积极寻求应对海洋变暖的有效策略。

海洋变暖问题日益严峻,各界对此有何看法?我们热切期待广大读者加入讨论,积极发表意见。此外,文章点赞与分享也是我们欢迎的行为。